「スーパー事業について株式上場を検討」という見出しだけ見れば、まるで前向きな話に聞こえるかもしれませんが、親会社のセブン&アイが持ち株を外部に売却して、本体から切り離すということに他なりません。かつて日本を代表したスーパーチェーンの、なんとも寂しい最終章です。

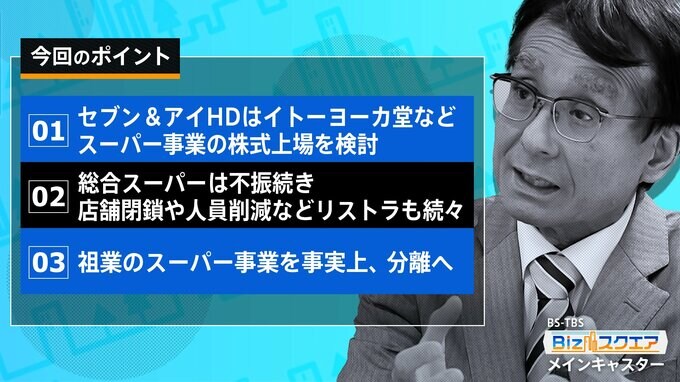

ヨーカ堂などスーパー事業の株式上場を検討

セブン&アイ・ホールディングスは10日、総合スーパー(GMS)のイトーヨーカ堂などのスーパー事業について、26年2月期までに黒字化を達成した上で、株式上場を検討すると発表しました。

イトーヨーカ堂は、言わずと知れたセブン&アイの祖業です。スーパー事業を上場するということは、セブン&アイが持つ株式を売却することになります。

要は、外部資本を入れて「あとは、自力でやってくれ」と言っているようなものです。

セブン&アイは、主力のコンビニ事業とのシナジーもあるので、スーパー事業の株式の一部は持ち続けるとしており、井阪社長は記者会見で「グループ離脱ではない」と強調しました。

しかし、「連結子会社にはこだわらない。どのくらいの比率が必要か検討している」と過半数の株式保有は考えていないことを明らかにし、持ち株法適用会社になり得る15%以上は持つ考えも示しました。その程度の株式保有しか考えていないということです。

かつてコンビニ・セブンイレブンの親会社だったイトーヨーカ堂は、持株会社セブン&アイの傘下で並列の存在となり、ついに家から出されることになったかのようです。

不振の続く総合スーパー

ヨーカ堂の不振は、何も今に始まったことではありません。

衣料品がユニクロなどの専門チェーンに、家電や玩具が量販店に、日用品が100円ショップなどに浸食され、GMSという総合スーパー事業そのものが、ヨーカ堂に限らず長く苦境にあえいできました。

イトーヨーカ堂単体の決算も過去10年で最終利益を計上したのは、わずか1回。24年2月期も営業利益は12億円の赤字と本業で利益が出せていません。

1990年代の最盛期には、180を超える店舗を持ち、1兆5000億円を超える売上げを誇ったものの、その後は低迷の一途をたどります。

思い切った再建に至らなかったのは、セブン&アイの中でコンビニ事業の稼ぎの大きく、いわば隠れていられたこと、そして何より、祖業や創業家に対する配慮があったからに他なりません。