7日に告示され、定数45に61人が立候補した鹿児島市議会議員選挙。7日間の選挙戦はきょう10日で折り返しとなりました。シリーズでお伝えしている鹿児島市議選の特集。今回のテーマは「公共交通」です。

私たちの「生活の足」となる一方で、あわせて7億円以上の赤字が続いている市営バスや桜島フェリー。「議会でもっと議論してほしい」との声も上がる交通についてです。

鹿児島市南部の喜入地区を走る小型バス。駅やバス停が近くにない「公共交通不便地」で、住民の交通手段を確保しようと、市が2008年度に導入した「あいばす」です。

(乗客80代)「欲しいものがあったから買い物に。バス停まで歩いて運動しないと。私としては大助かり」

吉田や松元、郡山など市内11の地域で運行されていて、喜入では、山あいの住宅地やJRの駅、スーパー、公共施設などを巡回しています。

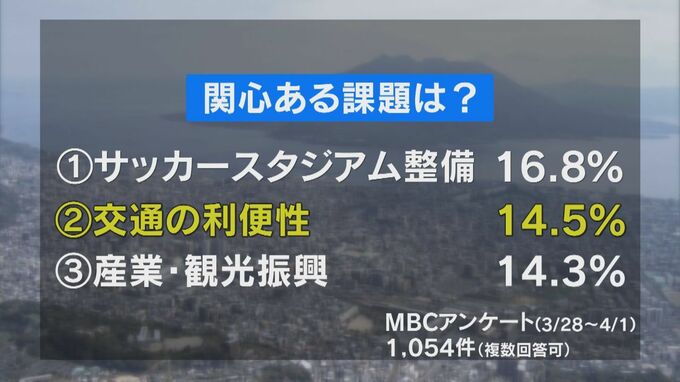

今回の市議選に向けてMBCがアプリで行ったアンケートでは、鹿児島市の課題のなかで「交通の利便性」は「サッカースタジアムの整備」に次いで2番目に関心が高い結果となりました。

(記者)「市内11の地域を運行しているあいバスに今から乗車します」

利用区間の長さにかかわらず、中学生以上は150円の均一運賃。「敬老パス」を利用している70歳以上の高齢者は50円です。

(乗客70代)「歯医者に行く。週に2、3回」

「Q.運転免許は持っているが、運転はしない?」「そう。怖い」

(乗客70代)「ありがたい。車を持っていないから。なくてはならない便利な交通手段」

車を運転しない高齢者の生活の足となる「あいばす」ですが、喜入地区で8日午後、1時間の間に乗ったのは2人で、運賃はあわせて100円でした。

喜入地区では2022年度、7608人が利用し、運賃や国の補助金などをあわせた運行収益は490万円。一方、運行には年間1639万円かかり、赤字分の1149万円を市が補填しました。

市内11の地域全体でみると、「あいばす」の運行で市が負担した赤字分は1億7560万円でした。赤字は運行開始から16年間続いていますが、「住民のライフライン」と位置付ける市に対し、毎年度、予算を認めている市議会側は「住民のためには必要だが、利用者の低迷が続く現状は改善してほしい」との要望を出しました。

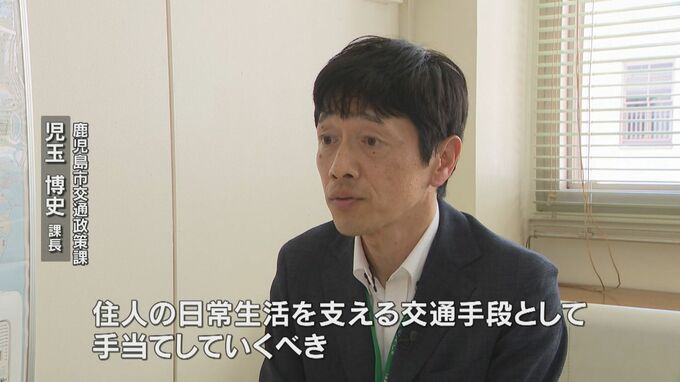

(鹿児島市交通政策課 児玉博史課長)「赤字の面もあるが、公共交通不便地は民間事業者ではカバーしづらいところ。住人の日常生活を支える交通手段として手当てしていくべきだと考えている」

「生活の足」を守りながら運行コストを抑えようと、市は昨年度から8人乗りのワゴン車「チョイソコ」の実証実験を始めていて、予約に応じて利用者を送迎するサービスへの切り替えを検討するなど効率的な運用を目指しています。

(鹿児島市交通政策課 児玉博史課長)「非常に難しい問題。交通手段を確保するのは必要だが、大きなお金をかけるというわけにはいかない。費用対効果を分析し、ニーズを踏まえてどんなものがいいのか提案したい」

赤字が続く交通事業はほかにも。