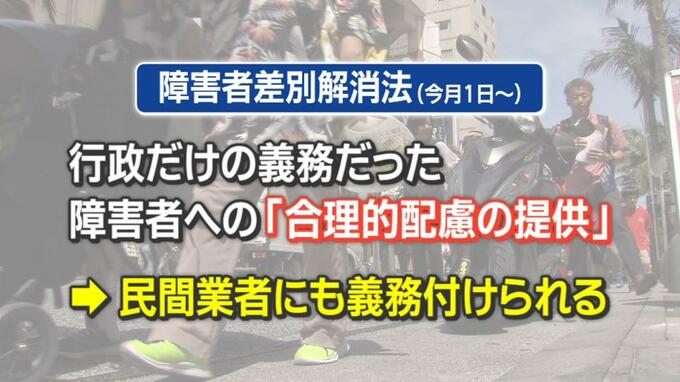

4月1日に「障害者差別解消法」が改正されました。これまで行政だけに義務付けられてきた障害者への「合理的配慮の提供」が、民間事業者にも義務付けられます。合理的配慮とは何なのか。理解が進んでいるのか。ある親子に起きた出来事を通して考えます。

玉城未来さん(母)

「1人ひとりにあった合理的配慮が必要だと思うんですけど、それがまだまだ浸透されていない状況。もう大変すぎて、ここまでやってもダメか、っていう。分かってくれないな。というのがすごく大きかったですね」

玉城未来さんと息子の愛斗くん(8歳)には、この合理的配慮が、行政にさえ理解されていないと、実感した出来事がありました。愛斗くんには脳性まひによる手足の障害がありますが…

取材スタッフを気遣い玄関ドアを開けたままにする 愛斗くん(息子)

母・未来さん「大丈夫、入ってこられるよ」

取材スタッフ「歓迎されている気がする」

母・未来さん「最近ジェントルマンに目覚めてしまって(笑)」

人懐っこくコミュニケーション能力が高い息子を、母・未来さんは、通っていた特別支援学校から地元の小学校へ転校させることにしました。

玉城未来さん

「やっぱり自分自身の力で、後々も生活していってほしいので、そういうのを高めてほしい。車いすの子だから全介助、と思っている人も多いんですね。でもそうじゃないよっていうところも見てほしい、いろんな人に」

普通校に転校手続き しかし校区の問題が発生 近くの学校に通えない!

しかしここから思わぬ展開が待っていました。

自宅から最も近いのは、健常者だと徒歩5分ほどの場所にあり、校内のバリアフリーが整う南風原小学校。将来的には自身で通学することも可能だと思っていました。

ただ町が定める校区は、別の小学校でした。そこは、健常者でも歩くと20分ほどかかる翔南小学校。傾斜の急な坂道や段差が多い通学路。車いすユーザーの愛斗くんが1人で通うのは難しい道のりでした。

玉城未来さん

「通学はまず無理ですね。通学と移動教室。体育に関しては特になんですけど、体育館、運動場に行くのにも厳しい、支援員さんが必要、絶対」

息子の将来的な自立をめざす母・未来さんは、この先自身で通学できる可能性があり、バリアフリーが整う南風原小学校への転校を希望しますが、当初南風原町はその願いを聞き入れませんでした。

通学先の変更を認めるのは「いじめ」だけ?長引いた交渉

児童の保護者が、市町村の指定する学校以外を希望する際の「変更許可基準」で、多くの市町村は「心身的理由」を変更を許可する条件にしています。しかし南風原町には、その区分がありません。それでも「その他」の区分には、「通学がほかに比べて著しく負担になると予測される場合」という許可の条件がありますが、ここに車いすユーザーの愛斗くんは該当しなかったのでしょうか。

玉城未来さん

「そこに関してはいじめしか認定していない…「その他」なのに。合理的配慮は一切ないですね」

翔南小への通学が愛斗くんにとって「著しい負担」に該当しない理由について南風原町教育委員会はー

取材に対する南風原町教育委員会の回答

「自家用車での送迎が望ましいとの観点から、通学が著しく本人への負担にはならないと考えています」

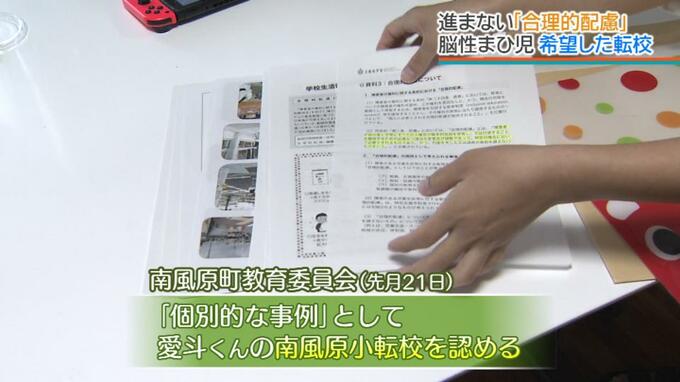

転校を希望してからおよそ2年。教育委員会はようやく「個別的な事例」として、新年度が間近に迫る先月21日、愛斗くんの南風原小学校への転校を認めました。

しかし、交渉にかかる労力は大きく、母・未来さんは仕事を辞めていました。

玉城未来さん

「なんでこんなに時間がかかったのかなと今でも思いますね。前例がないだとか、ルールだからとか。こっちがとらえる合理的配慮と、とらえ方が全く違うということが長引いた原因なのかなと、すごく感じます」

法律が改正されたからといって、合理的配慮がすぐには実現しない現実。

互いに対話を重ね、理解し合う社会づくりが求められています。

*********************

取材後記 下地麗子

当初、愛斗くんの自宅から遠い翔南小学校への通学を勧めた南風原町は、支援員の配置や駐車場の確保などを提案していました。しかし母・未来さんは、それでは大人の支援を受ける前提の転校になってしまうことを危惧しました。

支援はもちろん必要ですが、バリアフリーがより整う環境で「やれることは自分でやる」という意欲を高める学校生活が、

8歳の愛斗くんには必要でした。

障害のある子どもたちのより良い成長のために、1人ひとりにあった合理的配慮が求められています。