日本経済がイケイケドンドンだった80年代から90年代にかけて、当時の大和銀行(現りそな銀行)がニューヨークで約1100億円もの巨額損失を出した事件がありました。この事件、いろいろな業界の若手社員が学ぶべき教訓を含んでいるかも知れません。(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

地獄の入口は1100万円

1983年、事件の「小さな発端」は大和銀行ニューヨーク支店で起きました。

この支店で現地採用された井口俊英元行員(故人・以下敬称略)が債権取引で5万ドルの損失を出したのです。井口は大人しい性格にみえ、独学で金融商品の取引を学び、日々の業務をつつがなく行っていたといいます。

5万ドルの損失は、当時のレート(1ドル=220円)で計算すると約1100万円というところです。大きいには大きいですが、そこで上司や仲間に相談すればまだ何とかなっていたかもしれません。ところが「これが発覚してクビになってはマズい」と、井口は隠れて損失を取り返そうとします。これが地獄への入口でした。

損を取り返そうとしてますます泥沼にハマる

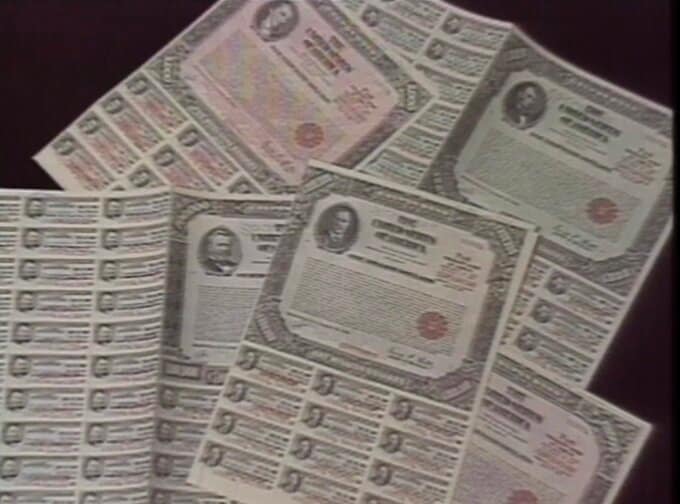

井口は損失を「簿外債務」としました。つまり隠蔽です。損失は顧客から預かった債券を売って穴埋めしたといいます。

一方、書類を偽造して、見せかけだけは利益が出たようにしました。

当時はコンピュータもネットもありません。損失を知るには、社内でも限られた人間しか知らないシステムコードが必要だったために、誰も井口の不正に気づきませんでした。

それどころか、トゥシ(井口の異名)はだんだん「天才トレーダー」として周囲から信用を増していきます。そのあまりの「天才」ぶりに、彼はいつしか大和銀行ニューヨーク支店のナンバー2(支店長の次)と目されるようになっていました。シティバンクから引き抜きの話もあったといいます。

しかし、その裏で彼は「負けを取り返そうとすればするほど損をする」という泥沼にハマっていたのです。

そのままバブルへ、そしてバブルの崩壊へ

80年代半ばから、日本は次第にバブル景気に沸き立つようになってきます。

そのバブル期、大和銀行にとって、NY支店長は出世コースに乗った行員が「海外でハクをつけにやってくる」ポストだったといいます。井口は支店ナンバー2として実質的に支店業務を統括するようになります。ところが、その裏で、井口は「損失を取り返すためにまた損失を出す」トレードを繰り返していたのです。