遺族以外の参列者にも“オープンに” 慰霊祭を引き継ぐ思い

遺族・又吉弘子さん

「(今後)どうなるんだろうと思いはするね、だんだん高齢化すると。しかも(ガマへは)歩ける人じゃないと来られないしね。きょうもちょっとお祈りしてきた。どうか私の足腰を元気にしてくださいって。私が元気なうちは来ますから。せめて」

こうしたなか、参列者の顔ぶれに変化が。読谷村役場の平和ガイドとして働き、チビチリガマも案内する青山さんと又吉さん。3年ほど前から、参列するようになりました。

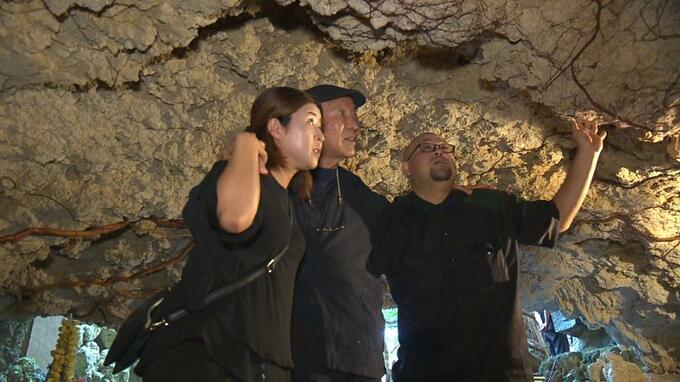

ガマの中で 青山さんと又吉さん

「灯油をまいて火を出したところは黒くなってるのかな」「たぶんススで黒くなっている」「この辺とか」

読谷村地域ガイド「絆会」 又吉スガ子さん

「やっぱりお線香の煙でも、ちょっと目にくるね。(当時は)もっと煙で大変だったでしょうねと話をしていた」

読谷村地域ガイド「絆会」 青山礼子さん

「私たちは遺族でもなく、体験者でもない。(チビチリガマの悲劇を)話すことにものすごくためらいがあって、葛藤がありました。何度もやめようと思った。でも、ここにきて初めて、この空気感とか色とか知ることが出来た」

参列しなければわからなかったことは、他にもー

遺族・與那覇徳市さん

「(両親を失った母は)苦しかったかね。私は小さかったから、なぜ母がここで泣くかが分からなかったわけ。あぁ、お母さん、話せなかったんだね。今だったら分かるわけ」

青山礼子さん

「一番嬉しいのはこうやって慰霊祭に来て、関係者の方の生の声が聴けるのが、私たちには最高の学びになる」

読谷村職員労働組合の青年部でも、代々参列する伝統をつないでいます。

4月から読谷村役場職員 玉城源弥さん

「チビチリガマは暑いなと。すごく当時の人も暑かったのかなという感じがした。(先輩たちが)ずっとつなげてくれているので、自分たちもつなげていけるようにしていきたい」

チビチリガマ遺族会 與那覇徳雄会長

「10年前から(慰霊祭を)オープンにしながら、チビチリガマとはどういう所だったのか年に1回は見てもらおうと。私たちが望むのは、このチビチリガマから平和を発信していくこと。ぜひ慰霊祭を続けていけるように頑張りたい」