4月2日は、2007年に国連が制定した「世界自閉症啓発デー」で、2日からは自閉症をはじめとする「発達障がい」の啓発週間です。

「発達障がい」とはどのようなものなのか。

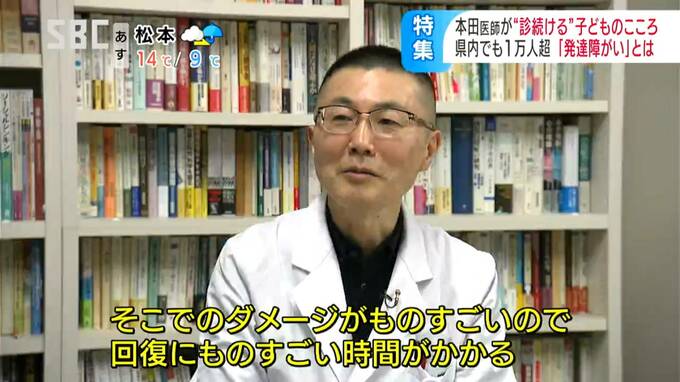

信州大学医学部で10年前から「こどもの心」を診療し、長野県内での中心的な役割を担う医師を取材しました。

(診察のやり取り)

「特に今心配なこととか?」

「心配なことは、なんだろう。でも最近は、昼間とか夜とか関係なく、落ちる時があるから、気持ちが。それが困るかな」

「落ちる時はどんなこと考える?」

「何も考えないっていうパターンか、もう本当に放心状態でぽけっとしてるか、あとはなんだろう。夜気持ち落ちる時は、本当に希死念慮出てくる時があるから」

長野県松本市の信州大学医学部附属病院『子どものこころ診療部』。

毎週月曜日、本田秀夫(ほんだひでお)医師のもとには、20人近い患者が訪れます。

診察時間は、1人およそ30分。

児童や思春期の子どもたち、その保護者から、じっくり話を聞くのが本田医師の診察スタイルです。

(診察のやり取り)

「正直、引きこもりやめれない。運動大嫌いなのも治んない。学校休みだから、引きこもりくらいいいじゃないかって思う」

「特に外で楽しいことなさそう?」

「まず外で遊ぼうという発想にならない」

現在抱える患者は200人ほど。

本田医師には心を開き、他愛もない会話を楽しむ子どもたちのほとんどが『発達障がい』と診断されています。

本田秀夫医師:

「発達というと、子どもが成長する過程で元々持ってる力が自然に伸びていくという部分と、世界からいろんなものを学びますよね、そういったものが総合的に加わって成長して、いろいろな社会に出ていく力をつけていくことが発達というんですね。その中で、おそらく生まれつき発達の仕方が平均的な人とは異なるような生物学的な原因を持って生まれてくる人がいて、そういう人達が大人になるプロセスの中で、社会の中でいろいろつまずいたりとか、ちょっと不利な状況になったりするわけですね。そういった時に、そういう人達のことを発達障がいと呼ぶことはありますね」

注目の記事

「やっと技術が認められた」従業員約70人の町工場が開発 量産可能な最高水準の緩み止め性能のボルト 【苦節21年の道のり 開発編】

“ポンコツ一家”で過ごした5年間 認知症の母と一発屋芸人 にしおかすみこさんが語る「ダメと言わない」介護【前編】

「下請け」は"NGワード" 法改正で消える暗黙の上下関係 フリーランスも保護【2026年から変わること】

パンや味噌汁でもアルコールを検知してしまう?飲酒してなくても摘発されてしまうのか 警察に聞いてみた

【実録・詐欺犯VS警察官】 詐欺電話を受けたのは“本物の警察官”「信号検査・逮捕令状・強制捜査」次々に出る専門用語…人々が騙される巧妙な手口を公開

3年で20本が切断…台湾「海底ケーブル」が直面する脅威と中国の影 最前線・沿岸警備隊パトロールに日本メディア初密着【後編】

「遺体の確認に来てください」成人式からわずか4日後…軽井沢町のスキーツアーバス事故から10年 遺族が語る「命の大切さ」【前編】

「誰が悪いと思いますか」ネット上での誹謗中傷 遺族が訴え 軽井沢町のスキーツアーバス事故から10年【後編】「大きな体が小さなひつぎの中に…」

「いじめで自殺も考えた…」肌の色や見た目の違いに対し同級生からつらい言葉 タレント副島淳さんに聞くいじめ問題「逃げてもいいから生き続けて」

「子どもの数が増えて…」人口が増え続ける村…40年で人口が何と1.6倍に!給食センター新たに建設、保育園増改築…それにしてもナゼ増えている…?取材して分かった納得の理由