「刺青(いれずみ)」というものが、この数十年というもの、次第にカジュアルになったのはご存じの通りです。「TATTOO」と呼ばれるようになり、以前のような「アウトロー」みたいなテイストはやや薄れました。その変化の境界はどのあたりにあったのでしょう。(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

江戸期の刺青から振り返ると

かつての刺青(入れ墨)には「イキな」「いなせな」という意味合いがありました。特に江戸時代の飛脚や火消しなどは、むしろ刺青がない方が恥とされたそうです。「遠山の金さん」の桜吹雪などもその例のひとつですね。

しかし、その後は入れ墨といえば暴力団関係者を色濃く想起させるもの…というのが正直なところだったのではないでしょうか。

今はどうでしょう。「アウトロー」なテイストは残っていますが、印象はずいぶんカジュアル化しました。その変化のキッカケは、どうやら80年代初頭の若者ファッションにあったようです。

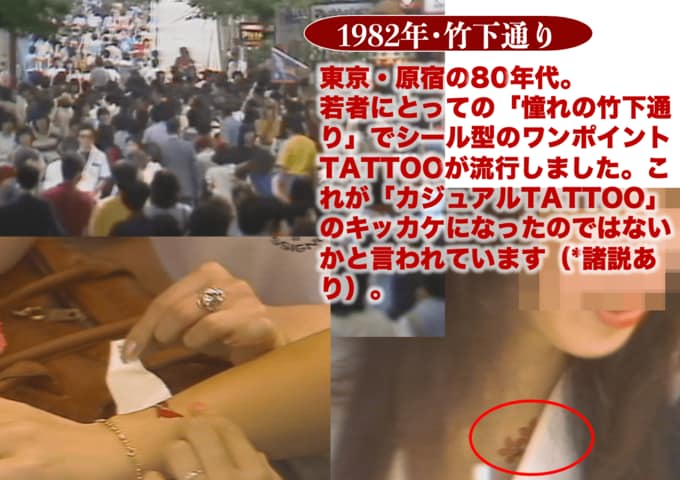

竹下通りで小さなTATTOOを

TBSのアーカイブを捜索すると、最初に「ファッション感覚で刺青」という形でTATTOOが登場するのは、1982年のことです。当時、全国の若者のあこがれだった「竹下通り(原宿)」を歩く若い女性たちの間で、刺青型の「シール」を貼るのが流行り、そのなかに、小さく本物を彫る子があらわれたというのです。

ピアス型のTATTOO

なかでも流行ったのが、ピアス型のTATTOOでした。

見ると、バラなどの花や、小さな葉っぱなどが定番で、今から考えるとおとなしいと思えるかもしれません。全身に入れるハードな刺青には、さすがに抵抗があったのでしょう。

しかし、技術の向上などにより「痛い」というイメージも低下して、80年代あたりから、次第にTATTOOのハードルが低くなっていったのは確かなようです。