子どもの夜ふかしに頭を抱えている人は多いのではないでしょうか。「スマホやテレビがあるからいけない」と考えてしまいがちですが、思春期の子どもはどうしても「夜型」になってしまうのだと解説する専門家がいます。むしろ、周囲はもっと夜型の子どもに合わせてあげることも必要なのだといいます。一体どういうことなのでしょうか。

思春期になると…子どもの体内時計は夜型にずれる?

夜、なかなか眠くならず、朝、学校や会社に行くために起きるのがつらいと感じる人はたくさんいるかと思います。一方、早く起きることが習慣になっていて、静かな早朝の方が作業がはかどるといった人もいると思います。実は朝型と同じくらい夜型の人はいて、朝型中心の生活に、夜型の人は懸命に合わせているという現実があります。

世界的に名の知られた睡眠の専門家で、ノーベル賞の有力候補ともされている筑波大学・国際統合睡眠医科学研究機構長の柳沢正史さんに詳しく聞きました。

──人間には朝型の人と夜型の人がいるというのはなんとなく分かるのですが、どうやって決まっているのでしょうか?

柳沢正史さん(睡眠学者)

「人間には体内時計があります。朝型は早寝・早起きだと調子がいい人、夜型は遅寝・遅起きだと調子がいい人です。朝型・夜型は、生まれた時に遺伝子レベルで決まっており、個々人の体質によります」

──生まれながらに決まっているということですね。

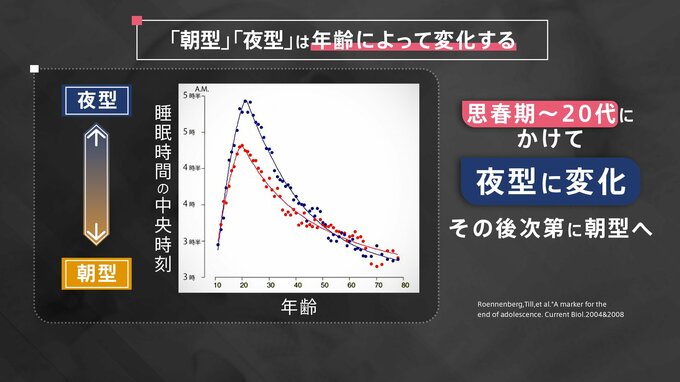

「そして、とても大事なのは、体内時計は年齢によって変化するということです。小学生でも夜寝ない生まれつきの夜型もいるように個人のばらつきがある程度ありますが、平均すると、小学生ぐらいまでは朝型です。

もちろん、夜眠くならなくて朝起きられず、起きたとしても頭が働かない子ども、夜になると自然に眠くなって朝ばっちり目が覚める子ども、どちらもいます。

それが思春期から20歳ぐらいにかけて、平均したら夜型にずれていきます。

まず体質として遺伝子で決まる個人差があり、それに加えて、年齢によって大きく変化するということです。どうしてなのかよく分かっていないのですが、これは生物学的要因です。社会学的要因、つまり生活習慣が要因ではありません」

──夜ふかしはスマホのせい、などと思っている人も結構いるように思いますが、そうとも限らないということですか?

「(63歳の)私の世代は、スマホはおろかインターネットなんて存在しませんでした。それでも、若者は(ニッポン放送のラジオ)『オールナイトニッポン』などを聴いていました。若者はやはり遅寝・遅起きだったんです。

思春期から20代ぐらいまで、平均すると2時間ぐらい(体内時計が)ずれると生物学的にはされています。だから、小学生の朝7時に相当するのが、20歳にとっての朝9時なんです。

その後、30代〜40代にだんだんと朝型に戻っていきます。私ぐらいの年になるともう朝型で、子どもの時にほぼ戻ります。70歳や80歳になると、もっと朝型になっていきます。もちろん、生活習慣も少しは影響があります」