「安全保障の目的で外国から来る通信を監視します」

“ブレア・ショック”の8か月後、いわゆる安保3文書が閣議決定され、そこで初めて“能動的サイバー防御”という言葉が盛り込まれた。

能動的サイバー防御(アクティブ・サイバー・ディフェンス)とは、国や重要インフラなどに対する重大なサイバー攻撃のおそれがある場合これを「未然に」防ぐこと。さらに具体的には攻撃のおそれのあるサーバーを特定し、侵入・無害化することである。

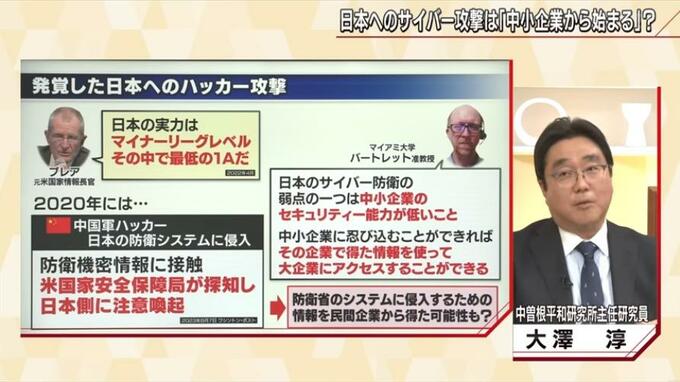

中曽根平和研究所 大澤淳 主任研究員

「攻撃する場合まず相手のコンピューターから通信が出てきます。それが被害者のところに着くまでにNTTですとか日本の通信事業者の通信機器を通るのでそこをモニタリングしていれば“これ攻撃通信だなぁ”っていうのはわかる。(サイバー攻撃するには)まずドアをノックするわけです。この裏門が開いてるかとか…。そういう通信は特徴があるので事業者が見てればわかる。それが分かれば出元のサーバーも見える。その出元を止めれば攻撃は防げますよね。」

乱暴に言えばサイバー攻撃を未然に防ぐために、常に通信を監視し、怪しいものはブロックするということ。これが通信の秘密を保障した憲法21条第2項に抵触するとして日本では認められていない。

中曽根平和研究所 大澤淳 主任研究員

「アメリカもヨーロッパの国もですね…、これ“行政傍受”って呼んでるんですけど、安全保障の目的で外国から来る通信を監視しますと…。場合によってはテロリストが電話かけてくるかもしれない…ってことで通信をモニタリング、傍受することは通常行われています」

能動的サイバー防御、今やサイバー攻撃対策として世界の主流だが国によってサイバー空間の“国境”について考え方は違うという。

笹川平和財団 小原凡司 上席フェロー

「専守防衛に抵触しないかと言うことだが、そもそもサイバー空間に主権があるのか…インターネットは世界中で使えます。国連でも共通認識を作ろうとしたができなかった。イギリスなどはサイバー空間に域外、域内という国境はないという考え方だし、日本は国境があるという考え方…しかし日本が求めている防御、アメリカから求められている防御をやろうとすると外に出て行かなければならなくなる」