マダニ感染症のひとつ「SFTS」で、国内で初めてヒトからヒトへの感染が確認されました。

マダニが媒介する感染症は、数多くあります。

春から活発化する「マダニ」の生態と対策について、国立環境研究所室長の五箇公一氏に聞きました。

マダニ感染症「SFTS」“ヒト→ヒト感染”国内初確認

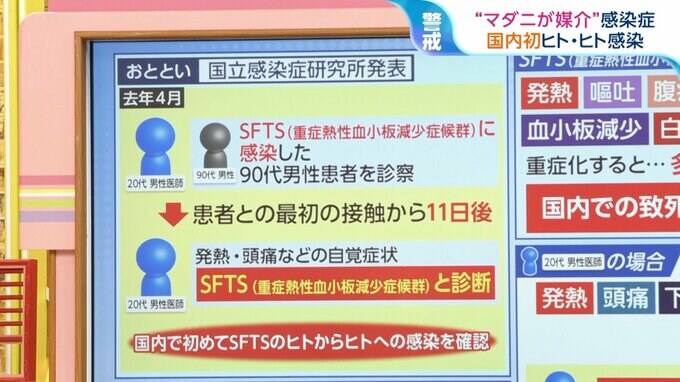

3月29日、国立感染症研究所が感染症「SFTS」の国内初‟ヒトーヒト”感染を発表しました。

2023年4月に20代の男性医師が、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)に感染した90代の男性患者を診察。患者との最初の接触から11日後、発熱、頭痛などの自覚症状が現れSFTSと診断されました。

国内で初めて、ヒトからヒトへの感染が確認されたケースということになります。

このSFTSは、主にマダニに刺されることで感染する感染症です。

発熱・嘔吐・腹痛・下痢・血小板減少・白血球減少などの症状が出て、重症化すると多臓器不全を引き起こします。国内での致死率は27%というデータが出ています。

男性医師は、現在は症状は改善しているということです。

野外の活動はしておらず、ペットの飼育もしていませんでしたが、SFTSに感染した90代の男性の診察をしたときには手袋をしておらず、死亡後の処置の際もゴーグルをしていなかったことが分かっています。

国立環境研究所室長 五箇公一氏:

SFTSは元々は動物の体内にいるウイルスで、それをマダニが吸血することでマダニの体内に移って、そのマダニが人の血を吸うことでウイルスが人の体内に感染する。(通常は)そういった流れになっています。

多数の感染症を媒介する「マダニ」

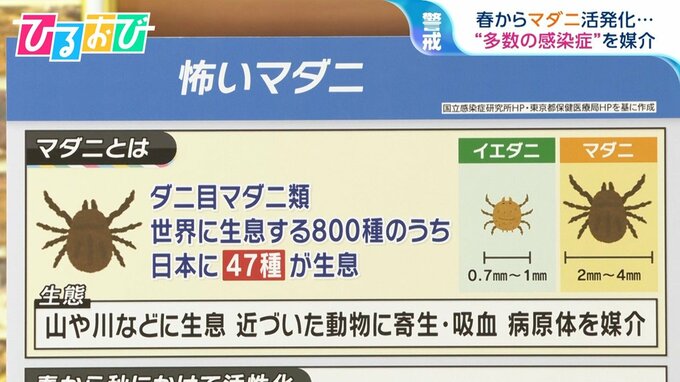

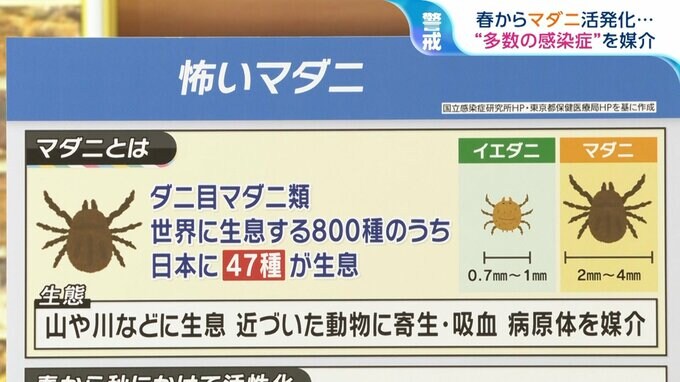

マダニは、ダニ目マダニ類に属し、世界に生息する800種のうち、日本には47種が生息しています。春から秋にかけて活発化します。

大きさは、イエダニ(0.7mm~1mm)と比べると少し大きく、2mm~4mm。

血を吸うと、1センチほどに膨れます。

山や川などに生息し、近づいた動物に寄生・吸血。病原体を媒介します。

かまれても痛みもほぼなく、気がつく人はほとんどいないそうです。

かまれてから24時間を過ぎたあたりで感染症のリスクが高まります。

≪マダニが媒介する主な感染症≫

日本紅斑熱(リッチケア)

ライム病(スピロヘータ)

ボレリア症(細菌)

コンゴ出血熱(ナイロウイルス)

重症熱性血小板減少症候群SFTS感染症(フレボウイルス)

恵俊彰:

厄介だなと思うのは、噛まれたことがわからないことですね。

五箇氏:

はい。彼らは口にあるハサミのようなメスで人の肌をスッと切って、頭を突っ込んで血を吸うんですが、切り口がブラックジャック並みに綺麗なので、ほとんどの場合痛みがないんです。

恵俊彰:

ただ膨れ上がると相当な大きさになるから、そのときに確認できる可能性がある?

五箇氏:

大きくなったマダニがいつの間にか体に付いていて、ホクロかできものができたと思ってよく見たらマダニだった、というケースが多くあります。