禁止エリア境界線で密漁する理由とは

干潟は、川を隔てて桑名市と川越町に分かれていて、川の中腹から桑名市側が漁業権の設定されているエリアとなります。

地元の漁師たちによると、密漁者は禁止されたエリアの境目で潮干狩りを行い、注意されそうになるとすぐに川越町に逃げてしまうと言います。

(漁業権を持つ男性)

「おれが来ると、よく知っているから(密漁者は)みんな逃げる」

別の日、再度干潟を取材してみると青い旗を掲げていない男性が。

(密漁者)

「なんだお前(漁業権は)持っとらへんけど関係ない」

「(Q獲ってはダメな場所では?)絶対いいって。間違いない」

「ここは禁止エリアではない」と主張しますが、4~5年前から境界線で潮干狩りを続け、これまでにも漁協に咎められた経験があると言います。

(密漁者)

「(そんなに毎日獲ってどうする?)人にあげるの。10人~20人ぐらいほしい人がおるでな」

「桑名ハマグリを絶やすわけにはいかない」漁師たちの思い

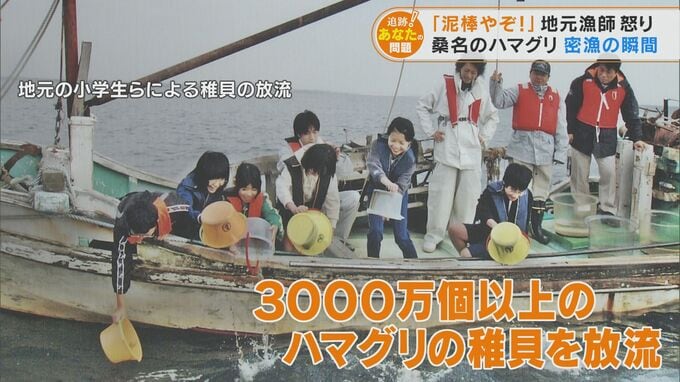

相次ぐ密漁によって資源が減少したことで、地 元の漁師たちは、15年ほど前まで1日に30キロ獲っていたハマグリを「10キロまで」と定め、資源を増やすため、これまでに3000万個以上のハマグリの稚貝を放流してきました。

(赤須賀漁協・水谷隆行組合長)

「漁だけで食ってほしいけどアルバイトしている漁師もいる。漁師にとっては死活問題。でもそうせざるを得ない。というのは漁師は資源守らなければならないから」

また、産卵前の3センチ以下の小ぶりのハマグリは獲らないように決めています。

稚貝の研究などを行う三重県水産研究所は、密漁者は小さな貝も根こそぎ獲ってしまうため、資源へのダメージが大きいのだと指摘します。

(鈴鹿水産研究室・舘洋主幹研究員)

「資源に対する知識のない人が小さいハマグリを獲ると、資源全体の減少に繋がる可能性がある」

地元の漁協は、海上保安庁と連携して定期的にパトロールを行い、特に悪質な事例は告訴しています。

(赤須賀漁協・水谷隆行組合長)

「江戸時代から桑名のハマグリは献上されていたので、絶やすわけにはいかない。これは漁師の使命。その思いだけ」

CBCテレビ「チャント!」7月21日放送より