■ 保険適用実現で原則 “3割負担”に 一方で治療費が大幅に増えるケースが・・・

高額な治療に係る家計の負担を減らすため、政府が推し進めたのが…。

(菅義偉総理・当時)

「不妊治療への保険適用を実現します」

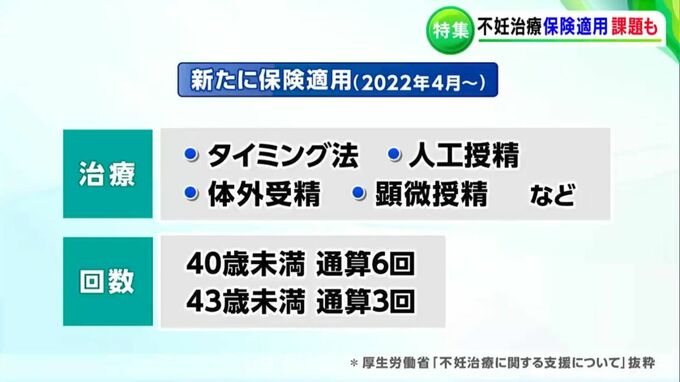

今年4月から、精子を直接子宮に運ぶ「人工授精」や「体外受精」などが、新たに保険の適用範囲になりました。

40歳未満は通算6回、43歳未満は3回と制限が設けられていますが、患者の負担額は、原則3割になりました。

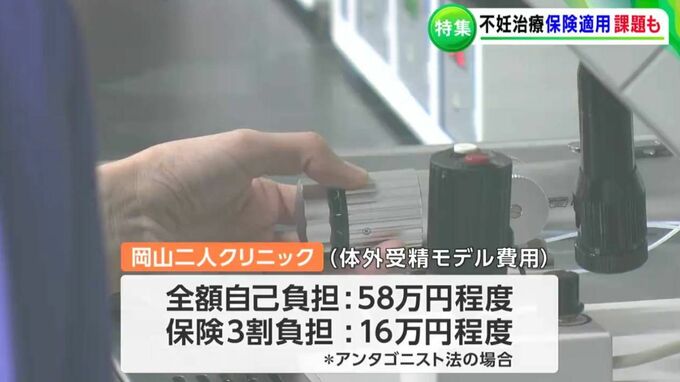

岡山市北区にある不妊治療の専門医院・岡山二人クリニックでは、適用後、患者の数も10%ほど増加。一度で58万円程かかっていた高額な体外受精の治療費も、約16万円で受けられるようになったといいます。

(岡山二人クリニック 羽原俊宏院長)

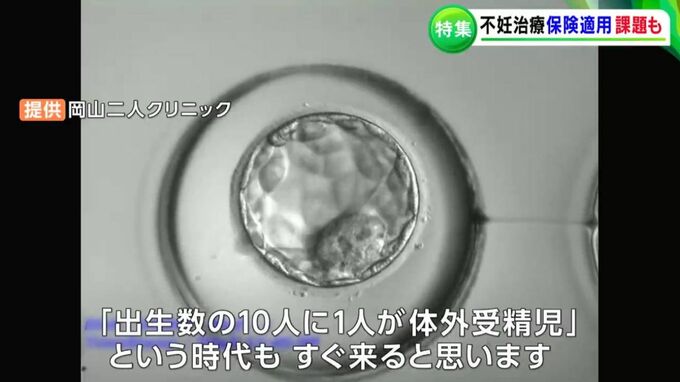

「年齢層も若いですし、挙児希望=お子さんが欲しいと思われてから来院する年数も短く、特に今回の保険適用以降短くなっている。おそらく学会等が推測しているデータでは、『出生数の10人に1人が体外受精児』という時代もすぐ来ると思いますね」

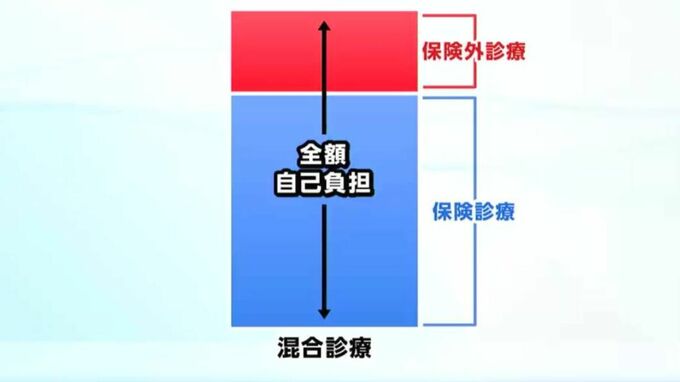

■治療費が大幅に増える「混合診療」とは

少子化対策にも期待がかかる保険適用拡大ですが、羽原医師は「家計の負担が増えるケースもある」と指摘します。「混合診療」が起きてしまうためです。

全国の“実績を持つ医院”が行っていた先進的な治療の多くは、「保険適用の対象外」となりました。

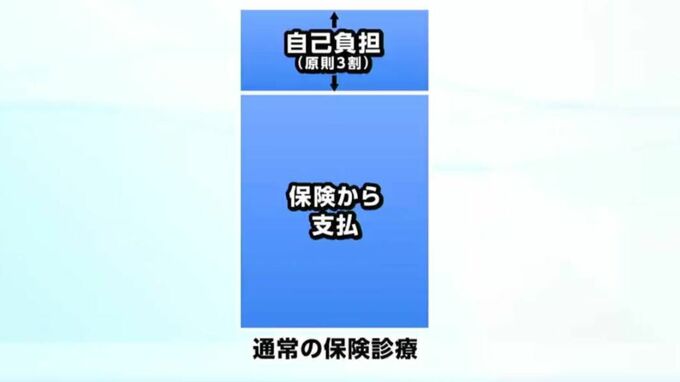

保険診療のみで治療すれば “原則3割”の負担で済みますが、適用外の治療を組み合わせると「混合診療」となり、全額自己負担になってしまうのです。

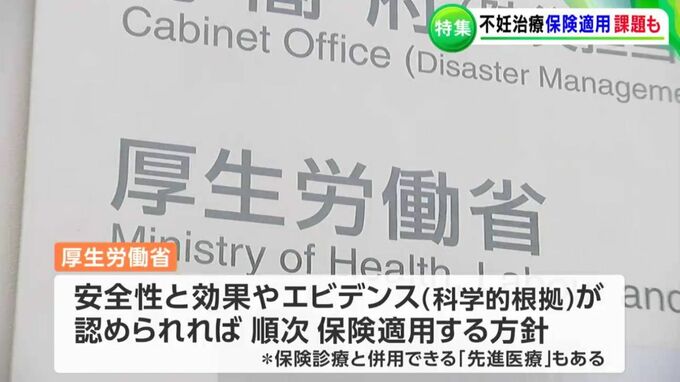

厚生労働省は「安全性」と「効果」が認められれば、順次「保険適用をする」ということですが、現時点ではその範囲は限定的です。

保険の適用前には自治体からの助成金などもありましたが、保険が適用された今年4月以降、この制度は実質的に廃止となりました。「混合診療」では「全額自己負担」となることで、これまでと同じ治療でも費用が大幅に増えてしまうケースもあるのです。

(岡山二人クリニック羽原俊宏院長)

「いままでオッケーだったものが混合診療になったり、ということも起こっている。この部分に関して、医療機関も一番混乱していると思います。いまもまだ正解が出ていないので」