妊娠・出産を望んでいるけれども、その兆候がないカップルが行う「不妊治療」の今と課題について考えます。

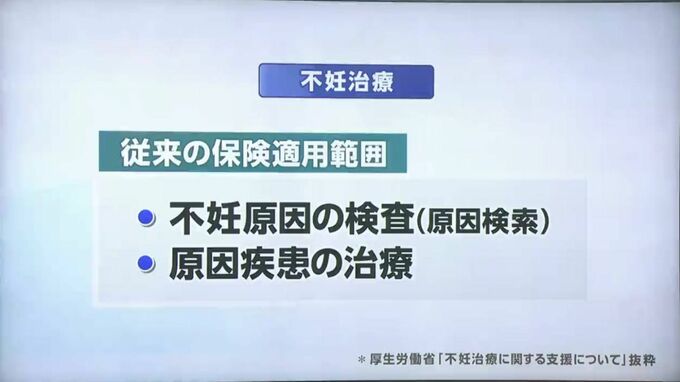

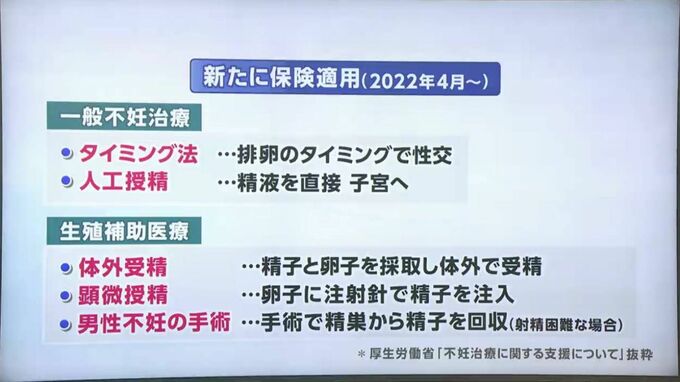

政府は今年4月、保険適用の範囲を拡大しました。以前から「不妊の原因の検査」や「病気だった場合の原因疾患の治療」には保険が適用されてきました。

今年の春に新たに加わったのは、主にこちらの治療法です。(画像参照)

『一般不妊治療』という枠組みには、「タイミング法」や「人工授精」。

『生殖補助医療』というグループは、「体外受精」や「顕微授精」「男性が対象の手術」が保険適用となりました。

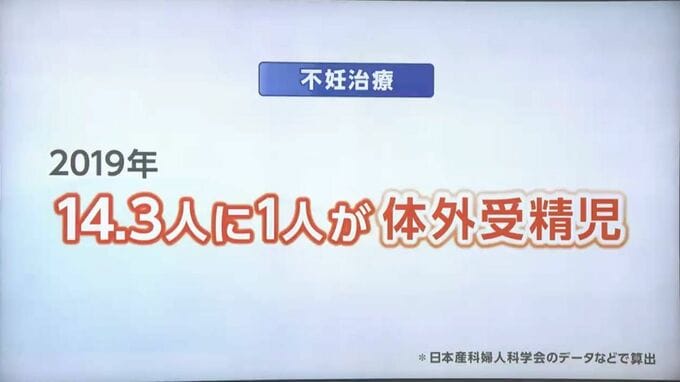

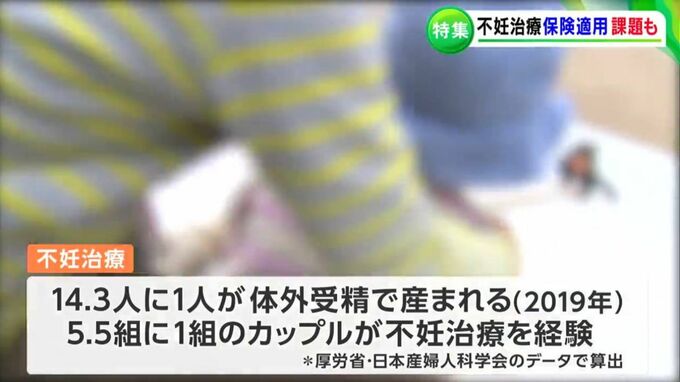

国などの調査では、「生まれてきた出生児の14人に1人が体外受精で授かった子ども」という現在。

保険適用で治療がしやすくなる一方で、逆に治療費が高額になってしまうケースも出てきているといいます。現状と課題を取材しました。

■「子どもが欲しい」当事者の苦悩

(藤森恭子さん(42・仮名))

「これが何年分だろう・・・1年半分位かなと思いますね」

岡山市内に住む42歳の藤森恭子さん(仮名)が見せてくれたのは、100枚ほどの書類の束でした。

(藤森恭子さん・仮名)

「これが『体外受精をしました』という領収書ですね。入院費とかと合わせてトータルでこの金額なので、それにプラスして通院費を入れたら、ふつうに1回につき50万円は越えます」

直径1ミリ以下の卵子の中に髪の毛よりも細い特殊な針で精子を入れます。人工的に受精させる「不妊治療」の一種=顕微授精(けんびじゅせい)です。

■ カップルの “5.5組に1組”が経験 高まる「不妊治療」のニーズ

妊娠・出産を希望しているにも関わらず、一定期間その兆候がないカップルに行われる「不妊治療」です。2019年の国などのデータでは、14.3人に1人が体外受精で生まれてきた子どもで、5.5組に1組が不妊治療を経験しているということです。

藤森さんは2015年に再婚し、2019年から治療を始めましたが、「経済的な負担が大きい」などの理由で、治療を開始するのをためらった時期がありました。

(藤森恭子さん・42 仮名)

「不妊治療を始める前から『タイミング法』をずっとやってきて、でもやはり授かれない・・・というのが何度も何度も。毎月毎月、来るものが来てしまうので。そのツラさは女性にしか分からない」

「それを踏まえた上で、不妊治療をして主人と何度も話し合って。『最後にするから』って主人に言っても、やはり主人の中では『お金は出してしまうものだから、生活に影響があるんじゃないか』って」