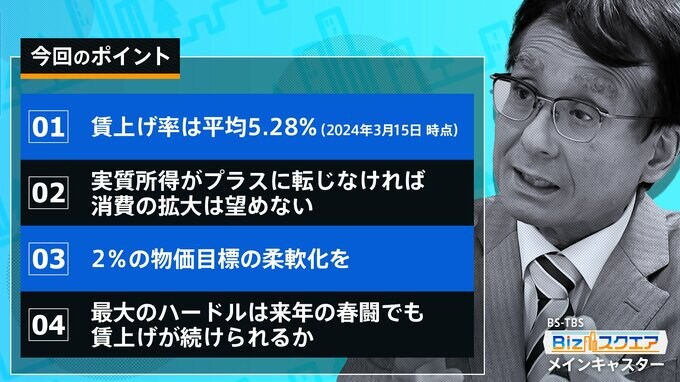

夢のような数字です。春闘での賃上げが15日の発表の第1回集計で5.28%に達しました。

昨年の最終集計3.58%を大きく上回り、バブル期の1991年の5.66%以来、33年ぶりの高い水準です。

30年近く、賃金が上がらないことが当たり前だった日本で、画期的な変化に違いありません。

期待シナリオとしての「好循環」

高い賃上げは、当然のことながら、企業にとってはコスト増です。

人件費の比率が高いサービス産業を中心に賃上げ分の価格転嫁が進み、一定の物価上昇が続くことが、まず期待されているシナリオです。

よく言われる「物価と賃金の好循環」です。デフレ時代には考えられなかった一定の名目成長が毎年続いていく世界です。

大幅賃上げは、名目だけでなく実質成長も期待させます。

5.28%の賃上げであれば、定期昇給を除いたベア(ベースアップ)分だけでも3.5%以上になります。

昨年の消費者物価上昇率(除く生鮮)は3.1%でしたから、物価上昇分を十分、埋め合わせる数字です。

この賃上げが大企業だけでなく、今後、交渉が本格化する中小企業など幅広い労働者に波及すれば、想定より早く実質所得がプラスに転じる可能性があるでしょう。

実質所得の増加が消費拡大につながり、企業の売上げ増や生産性向上を通じて、次の賃上げを可能にすることが、期待されているステップです。

「賃上げと成長の好循環」です。

実質所得プラスに転じるのはいつか

ただ、春闘の第1回集計は、そのほとんどが大企業の数字です。

中企業、小企業といくにつれ、賃上げ余力は小さく、全体として賃上げ率がどこまで高まるかは、現時点ではまだ不透明です。

多くのエコノミストは、全体としてベア分で物価上昇率を上回るのはなかなか難しいだろうと見ているようです。

実質所得マイナスは現在22か月連続。これが、まだ続くのであれば、とても消費の拡大など望めません。

そもそも消費は、足もとの実質所得だけでなく、将来もプラスが続くという見通しがなければ、なかなか拡大しないもので、そこまで行くには、なお時間がかかると見るのが自然です。