当事者を把握するための学校の体制が不十分 その解決策は

実態把握が難しいヤングケアラー。自治体の取り組みを促そうと、政府は去年12月、ヤングケアラーについて法律に明記し、新たに支援対象に加える方針を固めました。

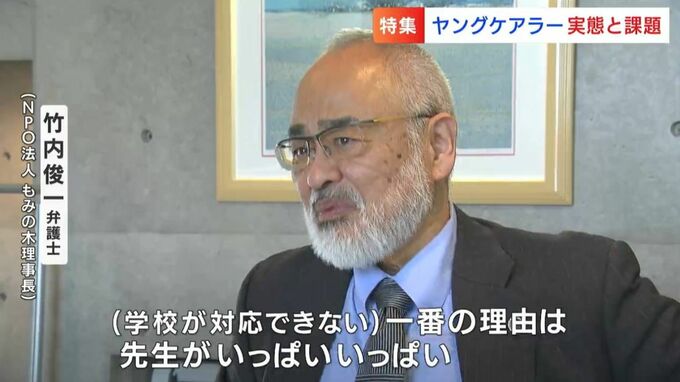

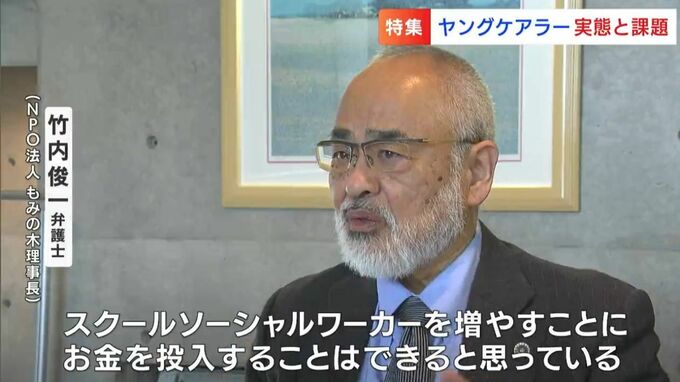

しかし、学校現場ではいまだ対策が進んでいないとケアラーの支援を続けてきた岡山弁護士会の竹内弁護士は指摘します。

(竹内俊一弁護士)

「一番の理由は、学校の先生がいっぱいいっぱい、やることがあまりに多すぎてそこまで手が回らない」

そんな中、自治体が取り組むべき対策としてあげるのが、専門職の増員です。

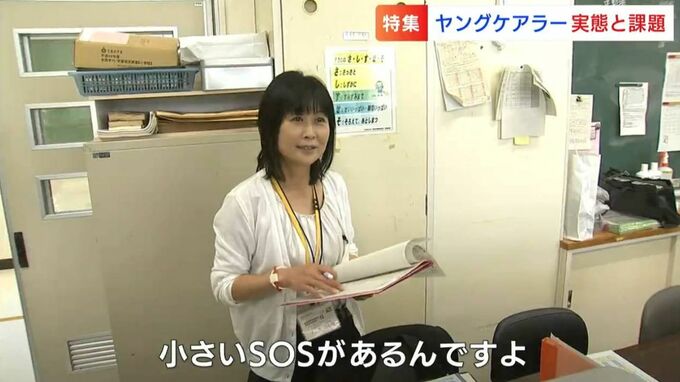

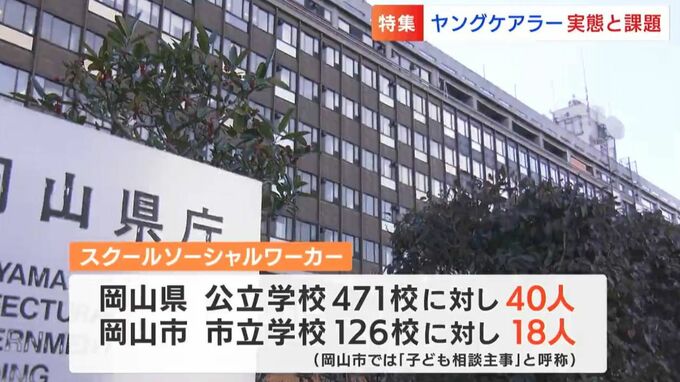

(スクールソーシャルワーカー)

「小さいSOSがあるんですよ。遅刻が多くなったりすると、その背景に何かあるかもしれないと」

たとえば、スクールソーシャルワーカー。子どもや保護者と面談を行い、課題が見つかれば専門機関につなげる仕事です。

しかし岡山県も、岡山市でも一人で複数の学校を掛け持ちしているため、つぶさな実態の把握は難しく、増員が課題であると竹内弁護士はいいます。

(竹内俊一弁護士)

「一つの学校に一人専属みたいな形でないと(当時者の把握は)難しいと思うんですよね。スクールソーシャルワーカーを増やすことにお金を投入することはある程度は、できると思っています。子どもたちが苦しい状況になっていくのを、大人たちが放っておいていいのか、というのが一番大事な考え」

かつてヤングケアラーだったAさんも、社会が変わることを望んでいます。

(元ヤングケアラーのAさん)

「どこに相談していいとか全く分からなかったんで、手助けしてくれる、そういう世の中だったらよかったですね」

すぐそばにいるヤングケアラー。今も静かに大人の助けを求めています。