大金の正体は?

捜査にあたった神奈川県警は、札束に残された帯封の日付や、金融機関名から持ち主の割り出しを進めました。

その結果、事件から1か月後に「東京都大田区で通信販売の会社を経営する社長(当時46歳)が、竹やぶに現金を置いたことを認めた」と発表しました。

「紛失した」のではなく「わざと置いた」?

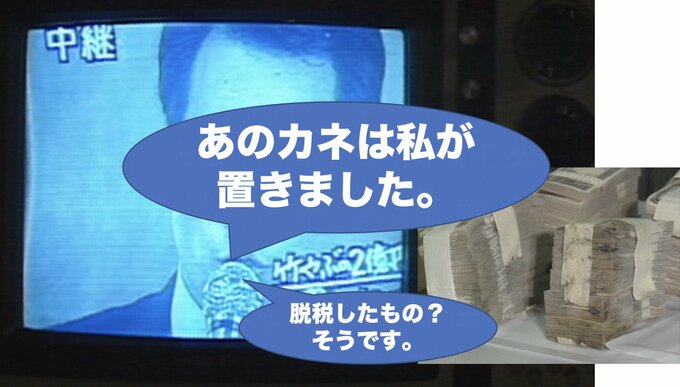

報道陣が色めきたつ中、当の社長も会見し、次のことを認めました。

「切手の売買で得たカネを2度に分けて竹やぶに置いた。脱税したカネだった。善人に拾われ、社会に役立てるよう寄付してほしかった」

意外な入手先

切手の売買?脱税?

そもそもそんなに儲かるなんてどんな会社なんでしょう。答えは意外なものでした。

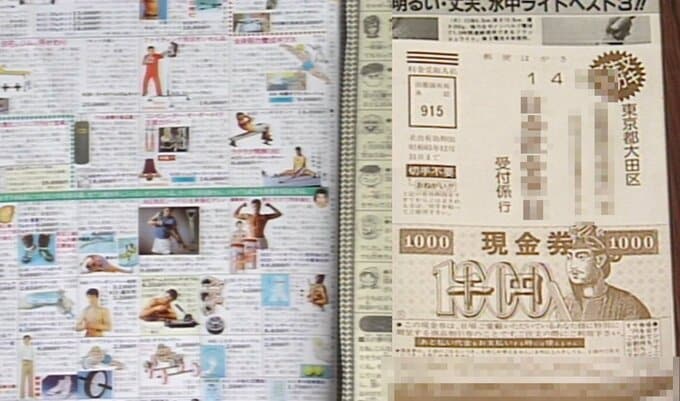

当時、少年マンガ誌の裏表紙などで様々なものを広告し、売っていた通販会社を憶えていらっしゃるでしょうか。何社かある中の1社が、この社長が経営する会社だったのです。

この会社の一番のセールスポイントは「現金でなく切手で買える」ということでした。客にとっては現金書留にする手間がなく、手数料もなく、郵送料も安くすみ、大歓迎でした。

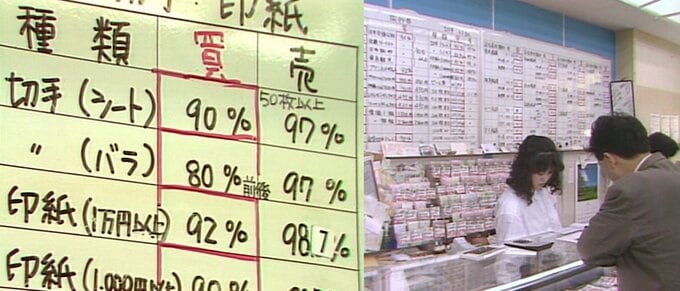

当時、切手はほぼ現金のように扱われました。

大量に売買すると、額面の90%以上で取引されたといいます。もちろん残りの数%分は商品価格に上乗せされていました。

社長はその儲けをなぜか隠していたのです。

騒動の決着?

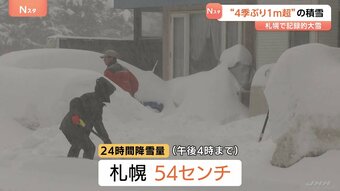

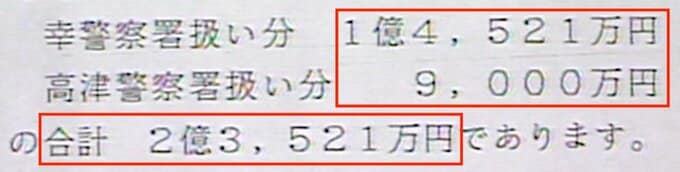

竹やぶから出てきたカネは、結局、合計2億3,521万円。

騒動が収まった後、拾得者2人にはそれぞれ10%が報労金として支払われ、社長には追徴課税が課されました。

なぜ最初から適切に申告しなかったのか、大金は後で竹やぶにとりに来るつもりだったのか、今となってはどこか腑に落ちない部分も多い事件でした。

あれから35年。現在ではこんな大金を現金で授受する人はほぼいません。ましてや商品を切手で売買するなんてこともほぼなくなりました。

あらゆる決済が電子決済当たり前となり、税金すらもネット上の申告が推奨される今、竹やぶ事件はすでに前世紀の「不適切なミステリー」になってしまったのです。