からふるでは今週、つなぐ、つながると題して、南海トラフ地震への備えをシリーズで考えています。6日は災害時に、自身の車で避難生活を送る「車中泊避難」について。多様な避難のあり方のひとつとして近年注目されていますが、課題も残されています。

(高知防災プロジェクト 山﨑水紀夫 代表)

「今回の災害(能登半島地震)ではすごく多い、車中泊避難が」

「車中泊避難」に詳しい、高知防災プロジェクト代表の山﨑水紀夫(やまさき・みきお)さんです。全国各地で、その必要性を伝えている山﨑さんは、能登半島地震の発生以降、合わせて2週間以上、被災地を訪れています。倒壊した家屋の撤去が遅れ、断水も長引く被災地。

山﨑さんは、「コロナ禍も経て、車中泊避難のニーズがたしかに高まっている」と感じています。

(高知防災プロジェクト 山﨑水紀夫 代表)

「温度・湿度管理が自分で自由にできる、プライバシー空間が確保できる。そして車で移動ができるので、物資を取りに行くにしてもガソリンさえあれば取りに行くことができる」

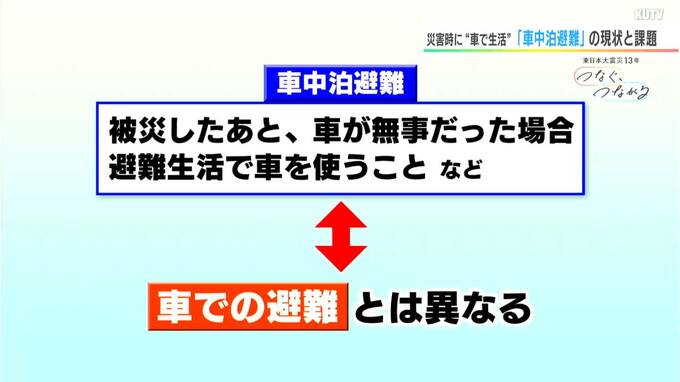

「車中泊避難」という選択をする際、最も大事なのが、「緊急避難」の時は車を使わないということです。

津波警報が発表された能登半島地震でも、車で避難しようとする人が多く、大渋滞が発生するなどしました。車中泊避難は、緊急時に命を守るための避難の方法ではありません。

(高知防災プロジェクト 山﨑水紀夫 代表)

「大雨や津波が来るときは車を使うと危険。途中の状況がどうなっているかわからないので、基本的に緊急避難のときはなるだけ車を使わないでおきましょうというこの原則が変わらない」

車中泊避難は、被災した後、車が無事だった場合に、避難生活で車を使うことなどを指します。これまでは、行政側も、車中泊避難を積極的に推奨してきませんでしたが、ニーズの高まりに伴い、考え方が変わってきているといいます。

(高知防災プロジェクト 山﨑水紀夫 代表)

「国の方も、今までの『推奨しない』一辺倒ではなく、ダメだと言っても減らないので、現実にどうやったら安全にできるかというところで変わってきていると思います」

例えば、車中泊避難する際の注意事項を県民に呼びかけたり、車中泊避難に関する取り組みを紹介したりと、国や自治体が、「車中泊避難」に触れることも増えてきています。また、県内でも車中泊避難者に特化した訓練が行われるなどしていて、行政側の見方も変わってきました。

そんな中、山﨑さんが強く訴えるのは、「車中泊専用の避難所」の設置です。

(高知防災プロジェクト 山﨑水紀夫 代表)

「集めた方がもっと健康面も管理しやすい。能登半島地震では、輪島市に行った。エリアを見てわかるように、どの車もずっとあるので、車中泊避難をしている人なのか、体育館で寝泊まりをしている人なのかがわからない。エリア分けをしておけば、チラシを啓発したり、保健師が巡回しながら血中酸素濃度がどうなっているのか調べたりすることもできる」

車中泊避難をする避難者は、避難者リストに入らず、支援物資の配給などから漏れてしまうケースも考えられます。災害発生時、避難の形態が違う被災者に支援が行き届かないことは避けなくてはなりません。「自身の責任」としてではなく、等しく支援を届けるための様々な準備が、今、求められています。

(高知防災プロジェクト 山﨑水紀夫 代表)

「いろんな選択肢を持っておくということが、災害対応の基本なので、車中泊避難も一つの避難の形態として、検討を始めてほしいと思う」

「車中泊避難」はこれまで、「エコノミークラス症候群」を発症する恐れがあることから、これまで行政としては推奨できませんでした。狭い車内で、長時間同じ体勢でいると、血管の中に血の塊=血栓ができてしまい、最悪の場合、死につながってしまいます。

ただ、山﨑さんも話していたように、今回の能登半島地震では大勢の人が車中泊避難を実際にしていましたし、車社会の高知でも、災害時に「いざ、避難生活を送る」となった場合は、車は欠かせません。

私たちは、「車中泊避難」のメリットだけでなく、こうしたデメリットも正しく理解したうえで、どういう選択をするのか考えていかなければなりません。行政と私たち一体となって「車中泊避難」に向けた必要な備えをしておくことが大切ですね。