命を守る行動をいつとるべきか。あの夏の雨から40年のいま 考えます。

久富 美海キャスター:299人が犠牲となった長崎大水害からあすで40年です。

NBCでは、豪雨災害から命を守るためにできることを、きのうから2日間にわたってお伝えしています。

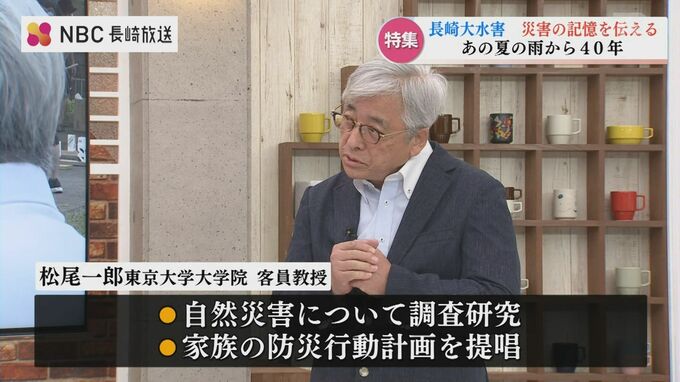

ゲストをお迎えしています。長崎市出身で災害や防災に詳しい東京大学大学院情報学環・客員教授の松尾一郎さんです。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。今日は7月22日ですね。あれから40年前と考えたとき、明日がその日なんですよね。

それぞれの災害に対して「構えるぞ」「避難行動するぞ」という”命を守れる行動”について、防災情報の今昔をたどりながら、今だったら、いつが「位置について、よーい、どん」なのか考えていきたいと思います。

■ 40年前の大水害のとき『今の気象情報』で命は守れたのか?

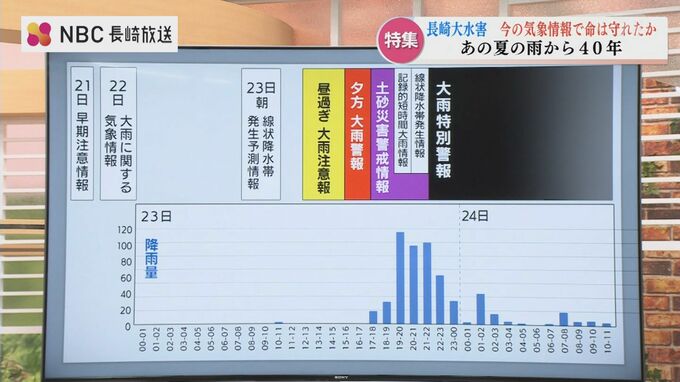

久富:まずは40年前の大水害の時に出された『防災気象情報』について振り返ります。

1982年7月23日。長崎市で雨が降り始めたのは夕方5時過ぎからで、午後7時からの3時間に300ミリを超す雨が降りました。

当時の長崎海洋気象台がこの日発表したのは、午後3時25分に出した『注意報』

それに午後4時50分に出した『警報』の2種類でした。

一方、午後7時頃から土砂災害が相次いで発生。4時間のうちに250人を超す犠牲者を出すことになりました。

久富:

40年前の大水害の時の雨量、出された注意報・警報をまとめました。

松尾さん:

実は40年前というのはですね、携帯電話もないんですよ。スマホもないんですね。

気象庁の観測体制も十分ではない。加えて通信手段も限られているんですよね。そういうなかで、出せた情報というのは注意報・警報の2つなんです。非常にシンプルである、ということですね。

久富:

では、もし大水害クラスの雨が、40年後のいま降ったと仮定した場合に、どのような防災気象情報が出されるのでしょうか。

NBCでは長崎の気象台の担当者にシミュレートしてもらい時系列に並べました。

松尾さん:

そうですね。気象庁の方にも協力していただいて…少し無理難題な宿題なんですけどね。

実はこれ、2日前の21日には、今であれば『早期注意情報』とか、あるいは『警報級の情報』、もしかしたら『気象警報』が発表されるかもしれません。それが1日半か2日前ぐらいから得られる訳です。

それと、1日前になると、大雨に関する『府県気象情報』──長崎地方気象台からの情報が発表される。そこで何ミリ降るかというのも当然、併せて発表させるわけですから『構える』ことができるんですよね。

久富:

準備ができると?

松尾さん:

そうです。あと今は、線状降水帯と聞くと、皆さん「やばいなー」と「こういう情報でたらちょっとやばかね」って思うかもしれない。

『線状降水帯発生予想』が、今年から半日前から発表されるようになっている。『その段階で逃げる』ということにはならないんだけど『構える』ということ、さらに『強く構える』ということができるようになったと思うんですよね。

で、あとは注意報・警報含めて、最近は土砂災害を含めて、発生しそうな場合は『警戒情報』含めて発表されますし、『線状降水帯が発生していますよ』『発生しそうな状況がありますよ』ということも発表される。

だから、そういう意味じゃ、(発生予想で)構えて(気象警報で)よーい、どん、ということができるはずなんです。

ところがですね、「皆さん、特別警報待ちになってませんか?」というのを問いたいんです。