テーマを選定する上で考えたというのが、気候変動によって30年後の2050年までになくなってしまうかもしれないもの。

御神渡りの神事を司る諏訪市の八剱(やつるぎ)神社の宮坂清(みやさか・きよし)宮司の語りをもとに、およそ11分間の映像でまとめられ、日本からの出品作で初の受賞です。

宮坂宮司:

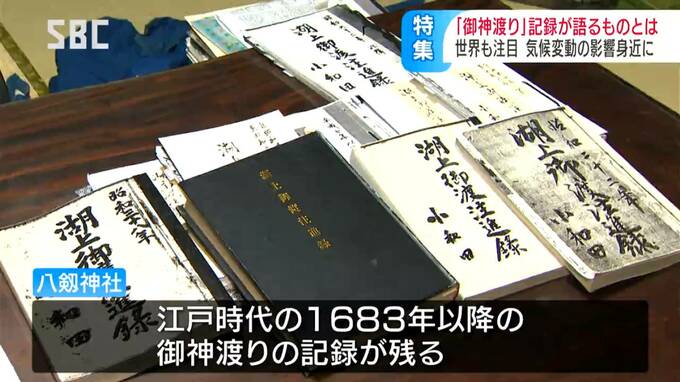

「これが一番新しい、湖上御渡注進録(こじょうみわたりちゅうしんろく)というものですね」

八剱神社には、江戸時代の1683年以降の御神渡りの記録が残されています。

八剱神社 宮坂清宮司:

「昭和39年、2月23日に明けの海だったと書いてあります。御神渡りができなかった。それで(氏子の)皆さんが名前を書いてハンコを押して。39年の年末になって、その年がどういう年だったかというのも書いてありますね。陽気柄7分くらい。7分だからあまり良くなかったんですね。全体的には天候異変が多く作柄は不作であった」

湖の状態だけでなく、その年の出来事や災害、農作物の出来なども記され、地域の歴史を伝える貴重な資料です。

八剱神社 宮坂清宮司:

「1年1年が点ですよね。その点が繋がって線になっていくわけですよ。書いた人は別にね、研究者でも、気象学者でもないんですよ。半農半漁村の自分らの先祖、お百姓さんですよね。その人たちの視点で現象を厳粛に受け止めて、神聖なものであると。そしてその結果、どういう年だったかっていうことを克明に書いてきたところにすごく価値があるのかなと思いますし、語るものはたくさんあると思いますね」

父の後を継ぎ、昭和の終わりから30年以上にわたって御神渡りの観察を続ける宮坂宮司。

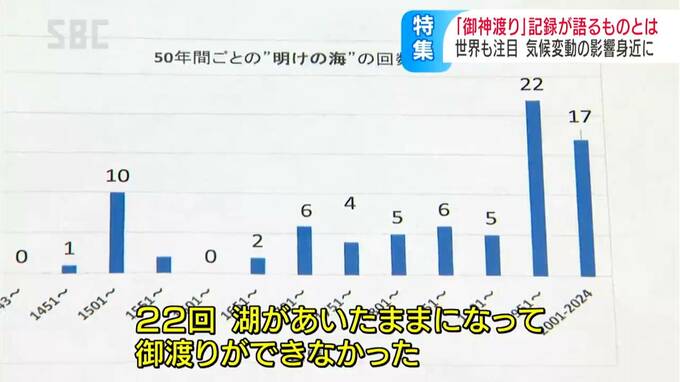

神社以外に残されている記録も含めて580年にわたる記録を遡り、「明けの海」の回数を50年単位でグラフにまとめてみたといいます。

八剱神社 宮坂清宮司:

「昭和25年ぐらいまでは、10年に1回はできないけども、9回できましたよ。ところが1951年から2000年、この50年間を見てたら22回、海が開いたままになって御渡りができなかったんですよ。大雑把に半分ですね」