■ ”逃げ時” を予め考えておく

住吉:

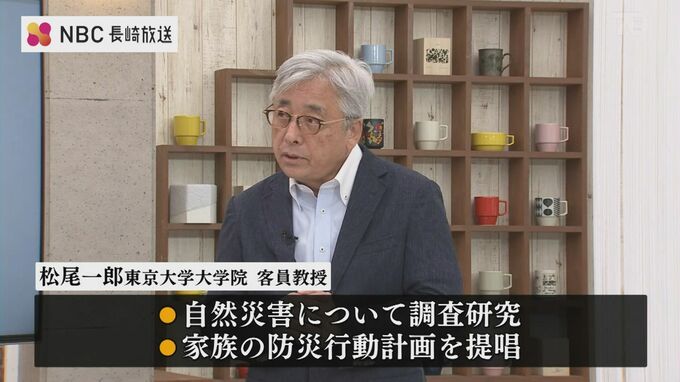

大水害の被災者の防災に関する意識を調べるため、土砂災害が起きた地域の一つ長崎市本河内の奥山地区を、松尾さんが取材しました。

長崎市の中部に位置し、山に囲まれた本河内・奥山地区を訪ねました。

ここでは40年前、大規模な土砂災害が起き、流れ出した土砂に家が押しつぶされるなどして、24人が犠牲となりました。

このがけ崩れ現場のすぐ下の家で被災した男性がいます。福地 和明さん(63)です。

福地さん:

「隣の家もない、前の家も2階がひっくり返っていたり、びっくりしました」

この地域は、いまでも斜面崩落の危険がある場所だとされています。それでも福地さんは当時と同じ場所で暮らすことを選択しました。

福地さん:

「生まれてずっと育ったところだから、やっぱり離れられないという感じです」

豪雨災害の恐れが出てきたときには、より安全な場所に住む、近くの娘の家に身を寄せることを決めているそうです。

松尾さん:

「逃げ時はいつですか?」

福地さん:

「雨が何日か降り続いた後で、最後に大きな雨が来るという天気予報で…」

家屋が全壊した世帯の半数以上(50.4%)が、水害後に被災場所で住宅を再建したことが研究で報告されています。

住吉:

松尾さん、実際に被災地を訪ねて、住民の防災意識についてどう感じましたか?

松尾さん:

私自身、40年前『防災』研究の道にはまだ入っていなかったんですね。改めて自戒を込めて防災の研究者として、川平、鳴滝、芒塚、矢上地区などでお話を聞いて回りました。

すると皆さん雨が厳しい時、強い時、『避難』のことを強く意識されていました。土砂災害は、雨の量によってはまた起こるんですよ。

その場合には、いかに安全な場所に避難するか、これを予め考えておくことしかないと思います。