思えば、長い、34年でした。日経平均株価の終値が22日、3万9098円となり、ついにバブル期につけた最高値(3万8915円)を更新しました。

当時とは大きく構成銘柄も変った「平均」の株価の数字そのものに大きな意味があるわけではありませんが、それでも「トンネルを抜けた」という意味で時代の節目を象徴する出来事です。

「熱狂」からの「崩壊」

1989年12月29日の大納会の日、東京証券取引所は熱狂に包まれていました。

平均株価は3万8915円で終わり、翌年はどこまで上がるだろうか、と楽観的な見通しが語られる、そんな年の瀬でした。後から振り返れば、それがピークでした。

翌90年には、株価は下落に転じたものの、しばらくは「それまでの急上昇の調整だろう」という見方が大勢だったように思います。

それがいよいよ2万円にまで下がって、ようやく大きな変調であることを認識させられたというのが、正直なところでした。

「バブル崩壊」なんて、その瞬間には、なかなかわからないものです。

その後は金融危機に不良債権問題、デフレの深刻化、リーマン危機、地震災害と、株価は何度も押し戻され、日経平均が7000円にまで下落した場面もありました。

証券関係者の中ですら「生きているうちにバブル期の高値には届かないだろう」と、悲観的な見通しが語られた時もありました。

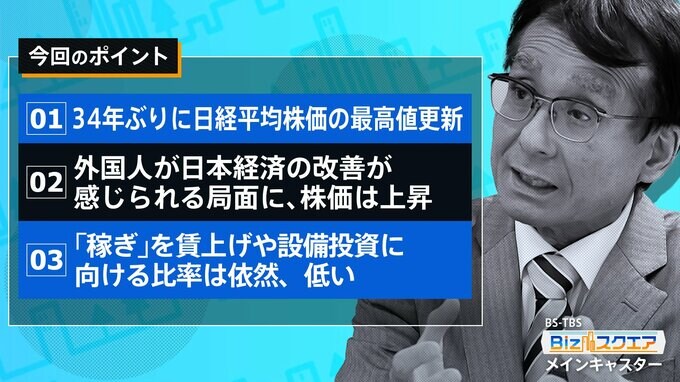

外国人による期待で株価上昇

この34年間で株価が大きく上昇した局面が、何度かあります。いずれも外国人投資家が日本株を買った時です。

大手金融機関に公的資金が注入された1998年、2003年からの不良債権抜本処理と小泉構造改革の時代、第2次安倍政権下で「アベノミクス」が始まった2013年、そして今回の「デフレ脱却期待」局面といった時です。

2000年代に入って、日本株の最大の保有者は外国人(海外勢)になりました。

だからこそ、外国人が日本経済の変化を理解し、改善が感じられる局面に、株価は上がったのです。

逆に言えば、外国人が理解できない状況では、株価は上がらないというのが、過去34年の経験則です。この点は重要なポイントです。