隣りの斉藤良一さんも家の中の被害が大きく、市外に避難しています。

斉藤さん:

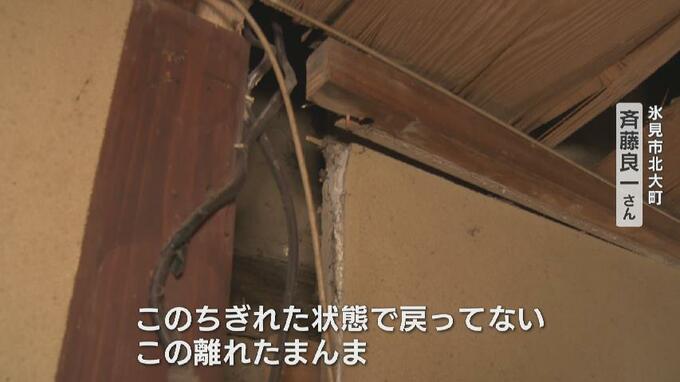

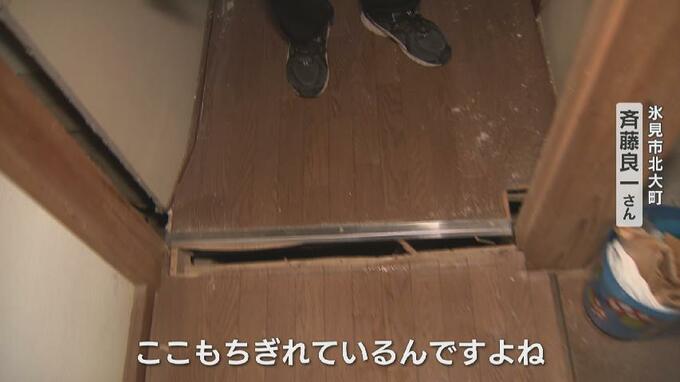

「このちぎれた状態で戻ってない。離れたまんま。ここもちぎれてるんですよね」

家のあちこちに大きな裂け目ができているほか、床はビー玉を置くと転がりだすほど傾いています。とても住める状態ではありませんが、り災証明書のための被害認定では「準半壊」と判定されました。

斉藤さん:

「この最初に、り災証明があって前に進まない。『自分のお金で壊してください、直してください、さらに自分のお金で建ててください』でしょ。こんなもん、もう建てられませんよ」

例えば、国や県から支給される「被災者生活再建支援金」は、「全壊」なら最大300万円、「半壊」で最大100万円ですが、「準半壊」は対象外です。

「半壊」に比べて「準半壊」では、多くの公的な支援や固定資産税などの減免を受けることができません。

斉藤さん:

「年金生活の人間は子どもに迷惑かけるか、自分がどっかから借り入れするしかない、この歳になってお金なんか貸してくれませんよ」

一部の住民は、被害認定の2次調査を求めています。高齢の被災者が多い中で、どう一人一人の生活再建をサポートできるか、氷見市には、地区全体の液状化対策という長期的なビジョンとともに被災者の実情に合わせた支援が求められています。