(ブルームバーグ):トランプ米大統領が1977年国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき日本など広範な貿易相手に関税を課したのが合憲かどうか争われている訴訟で、連邦最高裁が5日に行った口頭弁論では、被告側の政権の主張に対し懐疑的な質問が判事から相次いだ。

最高裁がこの問題に介入する可能性のサインとも考えられるが、こうした関税の影響で打撃を受け、解決を求めている企業や各国・地域にとっては、合憲・違憲のいずれの判断が下されても、今後数カ月にわたり不透明な状況が続く見通しだ。

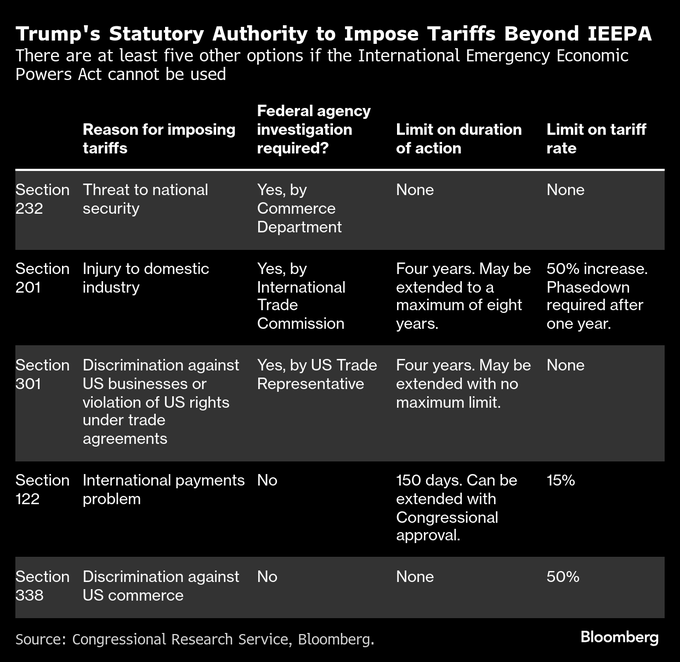

IEEPAを根拠とするトランプ氏の関税措置を最高裁がどう判断するかにかかわらず、現実としてトランプ氏が関税を好んで用いることに変わりはない。通商分野の弁護士や専門家は、トランプ氏が好む即効性はないものの、必要とあれば関税賦課のために利用できる法律はIEEPA以外にも多数存在すると話す。

このため、中国や欧州連合(EU)などの貿易相手国・地域との大規模な地政学的交渉や、関税を支払っているか回避策を模索している数千社の企業にとって、先行き不透明感が解消されないことを意味する。

2時間半に及んだ5日の口頭弁論では、トランプ政権の主張に対し、今後の最高裁審理・判断で鍵を握る保守派の判事らからも懐疑的な質問が相次いだが、政権側は平静を装った。

ホワイトハウスのレビット大統領報道官によれば、トランプ氏はベッセント財務長官をはじめとする口頭弁論を傍聴した閣僚や弁護士の一部と協議し、前向きな姿勢を示したという。大統領は「最高裁が正しい判断を下すと引き続き楽観的だ」とレビット氏は明らかにした。

ベッセント氏はFOXビジネスとのインタビューで、口頭弁論の内容について「非常に楽観的な感触を得た」とコメントした。

ワシントン州に拠点を置く旅行用品輸入業者コクーンのゼネラルマネジャー、トラビス・マクマスター氏は遠方から口頭弁論の行方を見守った。同氏は、最高裁がトランプ関税を違憲と判断することに期待を寄せつつも、関税の継続とその影響を受け入れざるを得ないとの立場だ。新規ビジネスの機会を生む見本市への出展を控え、製品ラインの削減にも踏み切っているという。

マクマスター氏は「この大統領の固い決意を目の当たりにしてきた」と語った。

米シンクタンクのアトランティック・カウンシルで国際経済分野を統括するジョシュ・リプスキー氏は、トランプ関税を巡る未解決の論点は増える一方だと指摘。現在では、最高裁が関税を違法と判断した場合にどのような形になるのか、すでに支払われた関税の払い戻しを求める内容になるのかといった点に議論が及んでいるという。

IEEPAを根拠として発動された関税を最高裁が違法と判断すれば、「大統領の国際経済政策の中核を揺るがすだけでなく、外交政策の多くも損なうことになるだろう」とリプスキー氏は解説する。

同氏によると、中国に対する関税については、トランプ氏が政権1期目で用いた既存の権限を再利用できるため、代替措置を取りやすい可能性がある。ただ、トランプ氏に不利な判決が出れば、現在交渉中のブラジル、インドなどの国々も立場の見直しを迫られる恐れがある。

また、韓国やベトナムなどとの貿易合意交渉も進行中であり、トランプ氏が圧力をかけるための手段として課している関税が法的リスクにさらされている点を踏まえれば、これらの交渉にも新たな不確実性が生じる。

中国を巡る思惑

中国との交渉を主導しているベッセント氏ら米政府高官は、トランプ氏が同国との貿易戦争で休戦をまとめる上で、関税が果たした役割を強調している。最高裁が政権に不利な判断を下したとしても、米中関係そのものに大きな影響を及ぼす可能性は低いと予想されている。

その一因として、トランプ氏が利用可能な他の法的権限を通じ、中国に高関税を課す可能性が挙げられる。事情に詳しい関係者によれば、政権に一時的な打撃があっても、中国にとっては戦術的な勝利にとどまり、恒久的な成果にはならないという。

一方、最近の米中の経済的対立の多くは関税以外の分野に及んでおり、双方が重要製品の供給網を握ることについての争いの側面が強い。米国は半導体など先端技術の輸出規制を実施する一方、中国はレアアース(希土類)開発での支配的地位を利用し、米国やその同盟国に圧力をかけてきた。

トランプ氏と中国の習近平国家主席が合意した脆弱(ぜいじゃく)なデタント(緊張緩和)は、来年以降も両首脳のさらなる会談につながると見込まれている。ベッセント氏は米中関係について「現在ははるかに安定した状態にある」と述べている。

それでも、トランプ氏が他の法的権限を使って新たな関税を課した場合、中国側がそれを休戦合意の違反と見なし、関係が再び急速に悪化する可能性もあると関係者は指摘する。

EYのワシントン・カウンシル部門で通商政策シニアチーフアドバイザーを務めるブレイク・ハーデン氏は、トランプ政権2期目発足の1月20日に公表された政策メモで示された「米国第一」の通商政策を実行するため、「他の権限を活用すると広く見込まれている」と指摘した。

ハーデン氏の分析では、政権は一部のケースでトランプ政権1期目で対中関税賦課に用いた1974年通商法301条を引き続き活用する可能性があり、自動車や鉄鋼などに適用している1962年通商拡大法232条を半導体、医薬品、ロボットなどの分野に拡大する可能性もある。

さらに、最大15%の関税を150日間課すことを認める1974年通商法122条や、1930年に制定されながら一度も使われたことのないスムート・ホーリー関税法338条といった他の権限を利用する可能性もあると述べた。

ハーデン氏は「現状状況を一言で表す」なら不確実性だと話した。

数多くの不確定要素の存在は、企業がサプライチェーンやコストに関して多様なシナリオを想定して計画を立てなければならないという意味で、経済全体にも影響を及ぼしている。

ブルームバーグ・エコノミクス(BE)の推計では、トランプ氏に不利な判断が下された場合、米国の平均実効関税率は6.5%に低下する見込みだ。これはトランプ氏が「解放の日」と呼ぶ4月2日に数十カ国・地域への関税賦課を発表する以前の水準となる。

こうした動きは米経済に対するトランプ氏の貿易戦争の影響を和らげることになり、国内総生産(GDP)押し下げ効果は0.6%と、現在の関税が維持された場合の1.7%よりも小さくなると見込まれる。さらに、関税収入の払い戻しが実施された場合の景気押し上げ効果はこの試算には含まれていない。

関税収入が米国の財政均衡にどれほど重要かについて、ベッセント氏の説明は定まっていない。最高裁が政権に不利な判断を下し、米財務省が徴収済みの関税収入の一部を返還せざるを得なくなれば「非常に厳しい」とする一方で、この収入は「あくまで上乗せ分」であり、失われてもそれほど大きな影響はないとも話している。

関税収入は財政赤字縮小に一定の役割を果たしており、2025年度(24年10月-25年9月)の赤字額は1兆7800億ドル(約274兆円)と、24年度の1兆8200億ドルから2%減少した。ただ、政府の累積債務の増加基調を変えるには至っていない。今年成立したトランプ氏の看板政策である減税措置により、税収は今後さらに減少する見通しだ。

原題:Supreme Court’s Trump Tariff Skepticism Means Uncertainty Reigns(抜粋)

--取材協力:Enda Curran、Catherine Lucey.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.