(ブルームバーグ):海運業界を対象とした世界共通の炭素税導入は、気候変動対策の節目となるはずだった。

各国は貨物船から排出される地球温暖化ガスを抑制するため、数年をかけて制度設計を進めてきた。10月中旬の国際海事機関(IMO)臨時会合で炭素税導入が採択される予定だった。

しかし、米国やサウジアラビア、イランを含むグループが採択の1年間延期を主張し、炭素税導入は当面不可能となった。

米国で今年1月、トランプ政権2期目が発足。トランプ大統領とその側近らは、この構想を阻止するため数カ月にわたる工作活動を展開した。

米国は関税や課徴金、ビザ(査証)制限の発動をちらつかせ、各国に圧力をかけた。実名非公表の条件で語った米務省高官によると、多くの米外交官や閣僚が各国と面会し、強硬な説得に乗り出したという。

さらに、炭素税支持に回った場合は、個人への制裁や米国港湾への入港禁止といった報復措置の可能性も警告された。 こうしたトランプ政権主導の圧力、あるいは一部が「威嚇」と呼ぶ行動を受け、複数の国が態度を変え始めた。

欧州の環境団体トランスポート・アンド・エンバイロンメントのディレクター、ファイグ・アバソフ氏は、米国が「それまで賛成または中立だった国々をいじめて方針転換させ」、海運業のネットゼロ計画に反対させたと述べ、IMOでの米国の激しいロビー活動について「多国間主義や国連外交、気候外交に対する戦争だ」と批判した。

一見すると、米国は再び気候変動との闘いをやめたように見える。

トランプ氏は再びパリ協定からの米国の離脱を決定。ブラジルで11月に開かれる第30回気候変動枠組み条約締約国会議(COP30)に、米政府が正式な代表団を派遣しない可能性もある。

しかし、誤解してはならない。米国は依然として闘いの「舞台」にいる。ただし、今回は反対側に立っている。

大統領に返り咲いて以来、トランプ氏は通商協議や関税賦課の脅し、さらには厳しい言葉での叱責を通じて、各国に再生可能エネルギーへの公約を放棄するよう促している。そしてその裏では、米国産の原油や液化天然ガス(LNG)の購入を増やすよう仕向けてもいる。

政権2期目が始動してからわずか10カ月で、この取り組みは予想外の成果を上げており、主要国や有力者の間でトランプ政権の圧力に屈する動きが目立ち始めている。

ホワイトハウスのテイラー・ロジャーズ報道官は、「常識的なエネルギー政策」を実現するためにトランプ大統領が選ばれたと述べ、「他国を苦しめている曖昧な気候目標のために、米国の経済的・国家安全保障上の利益を危険にさらすことはない」と強調した。

衝撃的な転換

石油・ガス業界関係者らはトランプ氏のこうした姿勢を歓迎。同氏が気候変動を巡る国際的な議論の流れをリセットし、電力需要が高まる現実の中で持続可能性目標を後退させたいと考えていた銀行を含む企業や各国政府に政治的な「逃げ道」を与えたと評価している。

米業界団体アメリカン・エナジー・アライアンスのトム・パイル代表によれば、トランプ氏は「銀行や欧州連合(EU)などが気候目標を緩めるための口実を提供している」。「各国は『米国に歩調を合わせているだけだ。LNGを買っているのはそのためだ』と言える」とパイル氏は語った。

地球温暖化抑制のため多国間主義を重視する環境活動家や指導者らからは、トランプ氏が世界の意思決定を不当に支配しているとの批判が上がる。

自然資源保護協議会のシニア戦略ディレクター、ジェイク・シュミット氏は2期目のトランプ政権について、「明らかに前回よりも広範囲にわたって気候破壊を進めている。今回は関与する人が増え、より周到に準備を整えている」と話した。

強硬な圧力は複数の分野で進行している。その中心の一つが通商政策だ。

トランプ氏はすでに日本と韓国、EUに対し、米国産エネルギーや関連インフラへの支出を約束させている。

例えば日本は米国内のプロジェクトに5500億ドル(約84兆円)を投資することで合意し、その一部をアラスカの440億ドル規模のガスパイプラインおよび輸出施設建設に充てる方向で協議が進められている。

韓国も米国産エネルギーの購入に約1000億ドルを投じる方針を示した。

EUは対米輸出に対する関税率引き下げを確保するため、LNGを含む米国産エネルギーの購入に約7500億ドルを投じると表明したが、実際にこれほどの取引が実現するのかアナリストらは懐疑的だ。欧州が米国からの年間エネルギー輸入を3倍以上に増やす必要があるためだ。

それでも、気候変動対策の世界的先導役だったEUにとって、この公約自体が衝撃的な転換だ。

EUはこれまで、温暖化ガス削減で拘束力のある目標を設定し、化石燃料からの脱却を目指す「グリーンディール」政策を進め、炭素集約型の輸入品に関税を課すなど、脱炭素で世界をリードしてきた。

トランプ政権の当局者は、この米欧通商合意を利用して他の政策変更を求めている。例えば、ライト米エネルギー長官は、EUに対し輸入したガスのメタン排出制限を緩和するよう圧力をかけている。

EUはすでに企業のサステナビリティー報告要件を緩め、環境負荷の抑制を義務付けられる企業の数を減らしており、これはドイツや他の欧州関係者、そしてホワイトハウスからの圧力を受けての後退とみられている。

一方、米政府は国際エネルギー機関(IEA)にも介入を強め、幹部の入れ替えを促すとともに、化石燃料需要の見通しをより楽観的に示す予測の復活を求めている。

また、気候変動対策や再生可能エネルギーへの資金供与が重要性を増す中で、開発金融機関に対しても、こうした「グリーン案件」より化石燃料関連プロジェクトを優先するよう圧力をかけている。

中国との連携強まる

トランプ氏自身も、米国の方針に従わない国々を公然と非難している。9月の国連総会での演説では、気候変動を「でっち上げ」や「詐欺」と呼び、「伝統的なエネルギー源」なしに国家が「再び偉大になる」ことはできないと警告した。

スターマー英首相に対しては、風力発電を拒否し、北海の石油資源を活用するよう促した。

トランプ政権は1期目と比べ、こうした動きを大きく加速させている。トランプ氏は「ドリル、ベイビー、ドリル」、つまり「掘って掘って掘りまくれ」を合言葉に、国内の石油・ガス生産を段階的に拡大する「エネルギー支配」政策を掲げてきた。

今はその範囲が世界規模に拡大している。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのアビー・イネス准教授(政治経済学)は「『分断して支配する』ことに関心を持つ米国が、各国の協調の可能性を壊そうとしている」と論じた。

COP30に米政府関係者が出席するかどうかにかかわらず、トランプ氏の影響力は会場を覆うことになりそうだ。

シンクタンクのストラテジック・パースペクティブスを設立した国連気候会議のベテラン、リンダ・カルチャー氏は「サウジのような国々は、化石燃料を推進することにトランプ氏により鼓舞されている」と説明。ある欧州の外交官は、COP30での最大の目標は圧力に屈しないことだと語った。

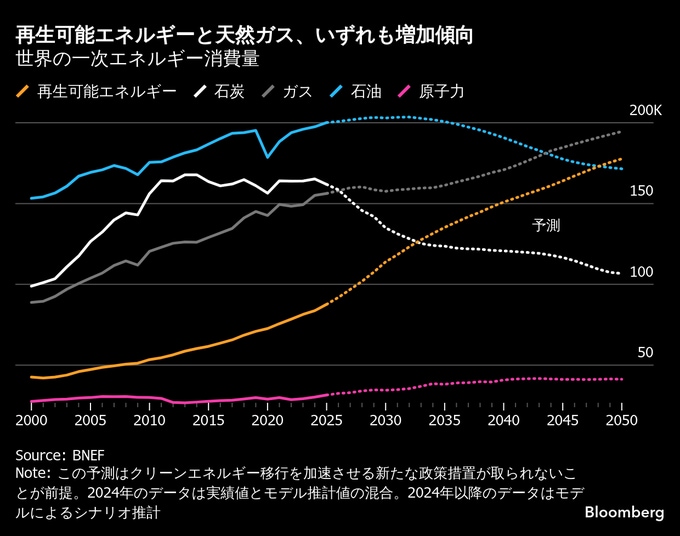

もっとも、米国に倣ってパリ協定離脱に追随する国があるわけではなく、世界的には再生可能エネルギーの導入は依然として加速している。米国内でも税制優遇措置の縮小や一部プロジェクトの中止はあるものの、風力・太陽光発電の普及は止まっていない。

多国籍企業が環境関連の発言を控えめにしている一方で、多くはカリフォルニア州や欧州など持続可能性を重視する市場で販売を続けるため、サプライチェーンや事業活動の脱炭素化を静かに進めているとアナリストらは分析している。

さらに皮肉なことに、中国への依存を繰り返し批判してきたトランプ氏に逆らうかのように、各国はゼロエミッション関連のテクノロジーを巡り中国との連携を強めている。

ロンドン・ビジネス・スクールでサステナビリティーと企業の社会的責任を研究するイアオニス・イオアヌ准教授は「中国と関わることについて、政治家も経営者も、知っている悪魔の方がまだましだと言う」と述べ、「トランプ政権より中国の方が安定性を提供している」と指摘した。

(原文は「ブルームバーグ・ビジネスウィーク」誌に掲載)

原題:Trump Is Strong-Arming the World to Keep It Using Fossil Fuels(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.