AIブームの"熱狂"が支える消費と株式市場の危うさ

世界経済に目を向けるとIMFは最新の世界経済見通し(WEO)で、世界経済の成長率を前回より0.2ポイント引き上げました。アメリカ発の関税戦争が落ち着きつつあるのが大きな要因です。しかし同時に、「AIが熱狂を作り出した」とも警告し、金融市場における割高感を指摘しています。

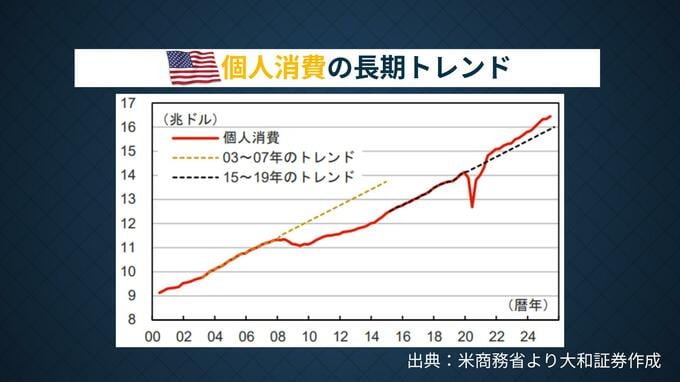

この背景を探るため、末廣氏は米国経済の実態を分析。特に注目すべきは個人消費の動向だと言います。GDPや設備投資は長期トレンド通りなのですが、個人消費だけがトレンドを上回っています。

「当初はコロナ対応でのお金のばらまきや強制貯蓄の効果と思われていましたが、それだけでは説明できないほど消費が強い。インフレや労働市場の悪化を考えると普通の人の消費はそれほど強くないはず。つまりこれは、富裕層による消費が全体を押し上げている。その背景には株高、そしてAI投資ブームがある」と末廣氏は分析します。

そのうえで「IMFが懸念しているのはAI投資ブームがマーケットのテーマでなくなって株が下がった時に、一緒に消費も落ちてきてしまうというリスクだ」と指摘。単に株価が下がるだけなら株式市場だけの問題ですが、消費も同時に落ち込むと実体経済にも影響が及ぶからです。

金融政策が支える「モルヒネ付け状態」の世界経済

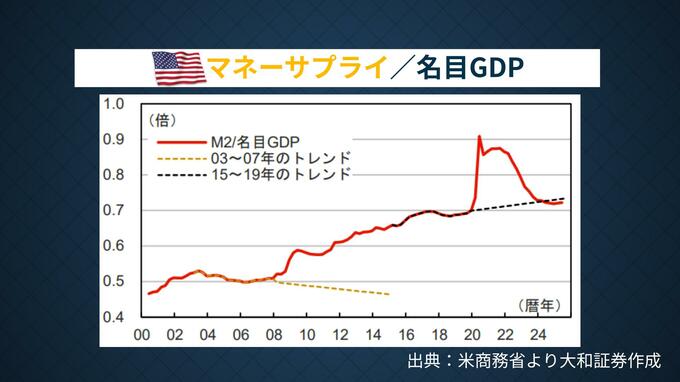

そのうえで末廣氏が注目するのは、マネーサプライ(M2)を名目GDPで割った指標です。これは金融政策の緩和度を示す指標で、高い水準が続いていることから、末廣氏は世界経済が「モルヒネ付け状態」にあると表現します。

「金融が拡大するからGDPも増えていく。ただ金融の拡大ペースにGDPが追いつかないので、この指標は右肩上がりになっています。つまり金融政策が常に経済を支えている状態です」と指摘。

特にコロナ禍では急激なマネーサプライの増加があり、それがAI投資ブームを後押ししている面もあります。しかし末廣氏は「コロナ前の水準からトレンドラインを下回ると、企業倒産や失業率上昇などの問題が出てくるため、中央銀行は一定程度の金融緩和を続けざるを得ない」と分析。

これから先、長い目で金融市場をみるにあたって「短期的には信用リスクやAIブームのガス抜きを警戒すべきだが、長期的には楽観視できる要素もある」と締めくくりました。金融市場がけん引する経済の実態はこのあとどうなっていくのか、目を凝らして見る必要がありそうです。