絶好調相場に潜む"死角"を点検―AI熱狂と米国信用リスクの裏側

株式市場は、日経平均株価が5万円近くに上昇するなど絶好調の展開が続いています。しかし、そこに“死角”はないのでしょうか?専門家の間で懸念材料として浮上している、米国の「信用リスク」、そして「AIの熱狂」の実体について、大和証券チーフエコノミストの末廣徹氏が徹底解説します。

「高市トレード」に加え、維新との連立で日本株上昇

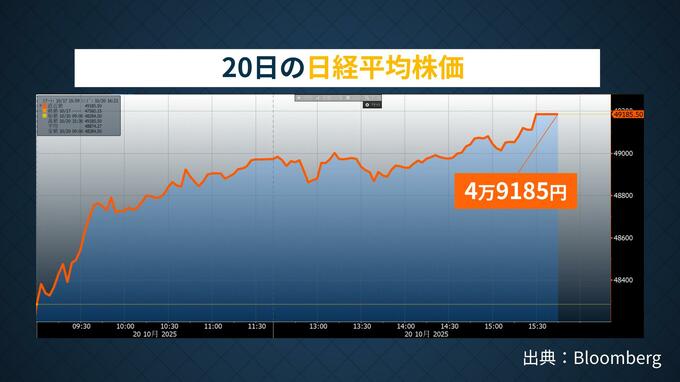

10月20日、月曜日。日経平均株価は一時4万9000円台を突破しました。高市早苗氏が自民党総裁に選出されて以来、「高市トレード」と呼ばれる株高が続いていましたが、そこに日本維新の会との連立政権樹立が決まり、さらなる上昇につながりました

「20日はずっと強かったので“買い遅れてはいけない”という形で高市トレードが復活した。連立の詳細はまだ分からないが、高市さんが首相になることへの期待で買われている」と末廣氏は指摘。

一方で、為替市場は大きな動きを見せておらず、日本の長期金利も落ち着いています。これについて末廣氏は「維新が連立入りしたことで、そこまで財政拡張路線ではない、という見方と、高市さんも自分の政策をどんどんやれるわけではないという認識から、長期の財政懸念が少し和らいだ」と分析します。それを踏まえて日本株については「とにかく政治が前に進んだことを歓迎している」との見方を示しました。

アメリカで浮上する「信用リスク」の正体とFRBの姿勢

こうしたなかアメリカでは先週、VIX指数(恐怖指数)が一時28を超える場面がありました。この背景にあるのは、米国の信用市場における懸念材料の急浮上です。

一部の地方銀行で借り手の不正が発表されたが「こうした事態が連鎖するのではないかという不安が広がった」と末廣氏は説明。特に注目すべきは、BDC(ビジネス・デベロップメント・カンパニー/事業開発会社)と呼ばれる投資会社の動向。BDCはプライベート・クレジットというかたちでの中小企業へ融資するノンバンクで、その融資額の拡大が注目されてきました。その一方で、投資内容は不透明で信用問題の拡大が懸念されているのです。

ウォール街に大きな影響力をもつJPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOは、隠れた不良債権を揶揄するかたちで「ゴキブリは他にもいる」と発言し、市場の不安をさらに煽りました。ただ末廣氏は、こうした状況に対して、米連邦準備制度理事会(FRB)がすぐに手を差し伸べることはないだろうと指摘します。

「シリコンバレー銀行の破綻時には、FRBの利上げによる金利リスクが原因だったため、FRBはすぐに救済しました。しかし今回は個別のリスク管理の問題なので、FRBはすぐに手を差し伸べないかもしれません。むしろ、これまで行き過ぎていたプライベートクレジット市場のガス抜きとして捉える可能性もある」との見解を示しました。