「クマの被害は防げるもの」地域社会と丁寧な対話を

高柳キャスター:

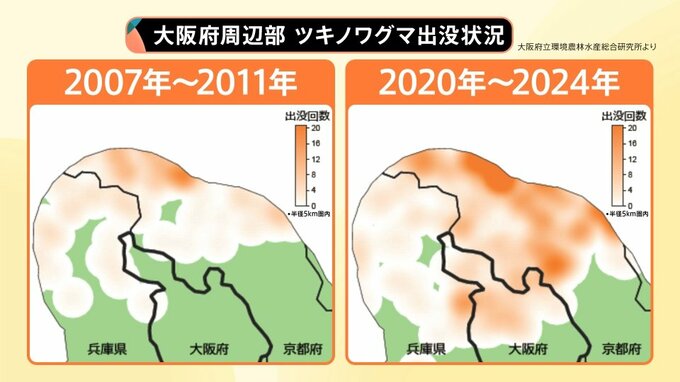

北海道だけでなく、クマによる人身被害は全国各地に広がっています。大阪府周辺のツキノワグマの出没状況を見てみます。

2007年〜2011年の5年間、2020年〜2024年の5年間を比較すると、出没エリアの全体も広がっているだけでなく、出没件数も大きく増加しているのが見てとれるかと思います。

こういった状況に対して、これからどのように向き合っていく必要がありますか。

幾島記者:

必要以上に怖がるという状況では、安心して暮らしていけないと思います。多くの場合、クマについての知識が足りないから、怖がってしまうと考えます。知っていただいて、正しく恐れる。そして、クマの事故は防げることを意識していただきたいと思います。

先ほど、クマの出没の原因が人間社会にあるとお伝えしましたが、一方でそれは対策のカギも人間社会にあるということです。

クマ対策の選択肢はたくさんあります。その中でどれを選ぶのかというのは、地域のクマの事情と人の事情を掛け合わせて決めていく必要があります。

地域になぜクマが出没しているのか、まず調べることが大切です。例えば、ゴミなどに引き寄せられているということだったら、その原因を取り除く。畑に引き寄せられているようだというなら、電気柵という対策が考えられるかもしれません。緑の通り道が繋がっているなら、草刈りをするという対策があります。

さらに、地域の人の思いです。例えば、クマの事故は防ぎたいけれども、緑豊かな街の景観も大切にしたいという場合は、ここには緑を残して、通学路には出没しないよう草刈りをするなど、地域の事情に合わせて決めていく必要があります。

なので、どんな街に住み続けたいのか、そのためにどんなクマ対策を選ぶのか。自治体と住民が話し合って決めていく必要があると思っています。