(ブルームバーグ):数年前、著名な科学者や栄養専門家で構成されるグループが食を巡るグローバルプランを発表した際、近年まれに見る激しい論争を巻き起こすとは、ほとんどの人が予想していなかった。

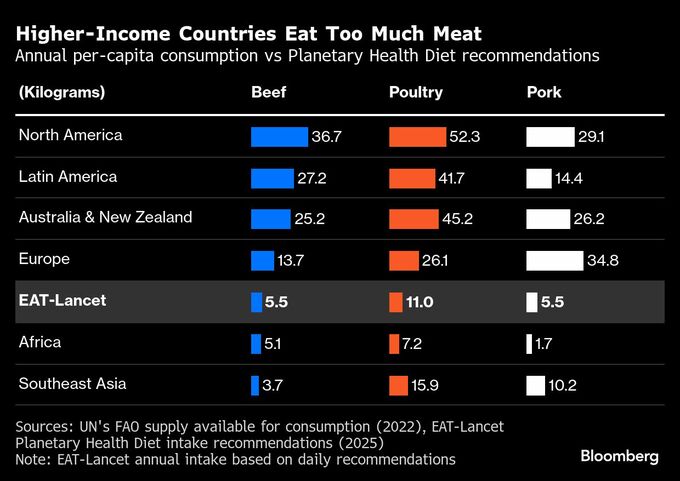

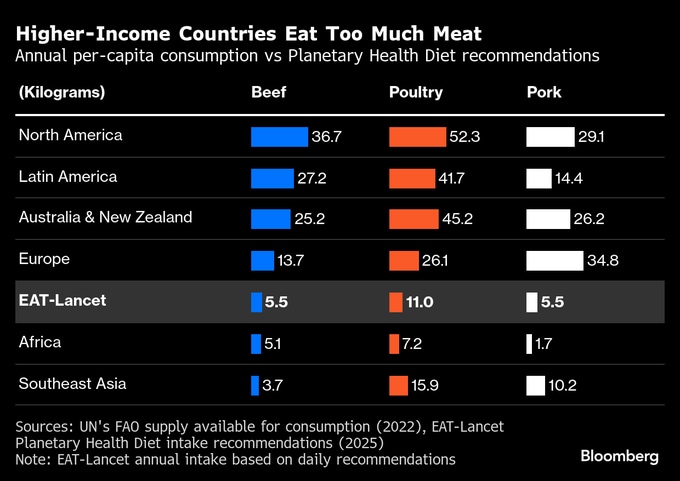

人口が増え続ける世界で繁栄を実現するには、裕福な国の人々が肉の消費を減らし、植物性食品を多くとるべきだという内容で、一見すると穏当な提言と思われた。

だが、EAT-ランセット委員会がこの報告書を公表するや否や、非難の的となった。著者らが脅迫を受けたり、エリート主義との批判を浴びたりしたほか、食肉業界が支援するソーシャルメディアキャンペーンの標的にもなった。

政策立案者の中には提言を受け入れる向きもあったが、米国を中心に庶民から肉を奪おうとする「ウォーク(社会問題に関心が高い層)」の企てだと片付ける声が上がった。

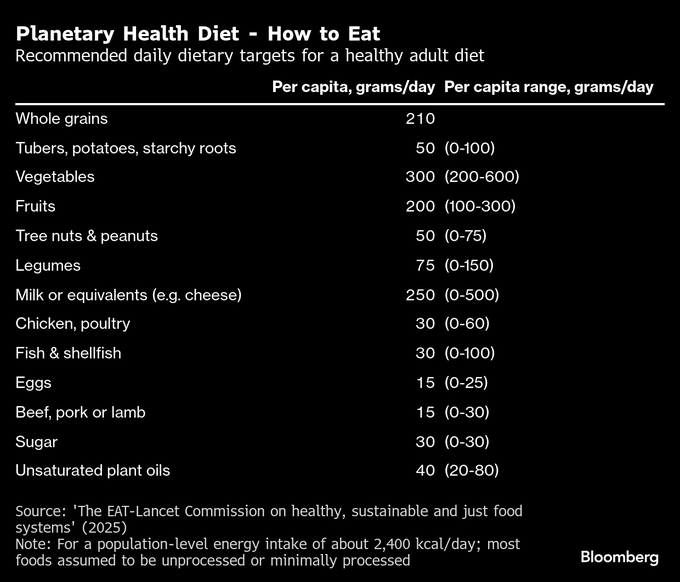

そして今、論争の第2ラウンドが始まろうとしている。30カ国超の専門家から得られた新たなデータと意見を踏まえ、EAT-ランセット委員会は3日、報告書の第2版を発表した。だが、メッセージはほぼ変わらず、豊かな国々を中心に肉を減らし、豆類、ナッツ、野菜をもっと食べるよう勧めている。

食生活を転換できれば、世界で年間約1500万人が早死にするのを防ぎ、農業由来の温室効果ガス排出を15%削減できる可能性があるという。

動物性食品は適度に

「食事を改善すれば、環境も改善できる」と、EAT-ランセット委員会の共同議長を務めるハーバード大学のウォルター・ウィレット教授(疫学・栄養学)は話す。「前回以降、この問題の緊急性は高まる一方だ」とも語った。

食料システムは世界の温室効果ガス排出量の約3分の1を占めており、その中心が畜産だ。畜産はメタンの主な発生源であり、土地や水資源を多く消耗する。世界が化石燃料から脱却できたとしても、セ氏1.5度以内に抑えるという気温上昇の目標を食料だけで超えてしまうこともあり得る。

報告書によれば、責任は主に富裕層にある。世界の人口のうち最も裕福な上位30%が、食に起因する環境負荷の70%余りを生み出しているという。

ウィレット教授によると、EAT-ランセット委員会が提唱する地球にやさしい食生活「プラネタリー・ヘルス・ダイエット」は、地中海食など世界各地の伝統的な食事に似ており、柔軟性を持たせて提言されている。

完全な菜食主義であるヴィーガンを推奨しているわけではない。動物性食品は任意で適度に摂取すべきであり、1日当たり乳製品1品+その他の動物性タンパク質1品に抑えるという「1+1」原則に基づくべきだという考え方を支持する。ウィレット氏は「文化的多様性や個人の嗜好(しこう)を尊重している」と説明する。

最も大きな影響を受けるのは食肉や乳製品産業だ。報告書によれば、牛肉やヤギ肉、羊肉の生産は2050年までに20年比で3分の1削減すべきで、世界で牛など反すう動物を約4分の1減らす必要がある。ただ、食事の見直しだけでは不十分で、食品ロスの削減や農業生産性の向上も不可欠という。

19年に発表された最初の報告書は600件を超える政策文書に引用され、ミラノやロンドン、東京といった都市がこの提言に合わせて公的な食料調達を進める方針を示した。食料安全保障の専門家、リーズ大学のティム・ベントン教授は報告書について、持続可能性を食事ガイドラインに加える必携ガイドと見なされたと指摘する。

それでも、影響は限定的だった。世界の肉の消費量はなお増加し、代替タンパク質の売り上げも伸び悩んでいる。新型コロナウイルス禍やロシアによるウクライナ侵攻、食料価格の高騰で持続可能性に対する政治家や消費者の関心が低下している。

ベントン教授は「畜産セクターの政治的な力、そして『肉を食うなとは誰にも言わせない』という右派ポピュリズムも重なり、EAT-ランセットは反ウォーク運動の格好の標的になった」と振り返る。

報告書によれば、変化をもたらすには、補助金改革や税制を含む新たな政策が求められ、健康的な食品を誰もが入手できるようにする必要もある。

EAT財団の共同創設者、グンヒルド・ストルダレン氏は「われわれはあらゆる主要な利害関係者を一つのテーブルに集め、勇気ある対話を重ねることで、意識を変えていこうとしている」と述べた。

原題:Eat Less Meat Is Still the Message From Flagship Diet Report(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.