プラザ合意から40年

1985年9月22日、ドル高是正に向けたG5各国の協調行動への合意、いわゆる「プラザ合意」が発表された。

プラザ合意の目的は、基軸通貨であるドルに対して、参加各国の通貨を一律に切り上げることによって米国の輸出競争力を高め、米国の貿易赤字を減らすことにあった。

その後、円相場は長期にわたる円高ドル安の時代を迎えることとなり、日本経済も為替の動きに翻弄された。

プラザ合意から今月で40年。そこでドルの今後について考えてみたい。

ドルは依然として存在感は大きいものの、足元で変化の兆し。

現在のドルの立ち位置をみると、各国の外貨準備や貿易決済に利用される通貨のなかでシェアが半分を超えるほか、世界の株式市場の時価総額や債券市場の発行残高の4~5割を米国が占めるなど、非常に大きな存在感がある。

もっとも、外貨準備におけるドルの割合は足元で低下傾向にあるなど、変化の兆しもある。

また、歴史を振り返っても、戦前はポンド・金本位制等であり、戦後もドル・金本位制であるブレトンウッズ体制や、1973年以降の管理通貨制度下のドル基軸通貨制度へと変わってきており、必ずしも今の制度が永遠に続くというものではない。

燻る第二のプラザ合意リスク

それでは、ドルに代わる通貨があるのかを考えてみよう。

人民元は中国の保護主義や金融インフラの未整備等が問題であり、ユーロや円は高度な金融システム等があるものの経済規模的に力不足である。

金は近年相場が上昇するなど関心が高まっているが、過去の歴史をみると持続性がない。

暗号通貨には制度的問題のほか、技術的にもまだ未成熟である。

こうみると、米ドルの基軸通貨体制は、少なくとも短期的には崩れないし、過度なドル安に陥るリスクも小さい。

一方で、市場には、米国の貿易赤字を減らす観点から、トランプ政権主導による第二のプラザ合意のリスクを指摘する声がある。

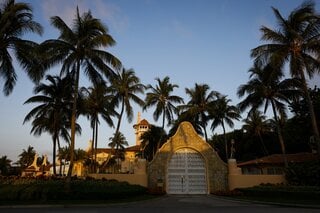

例えば、今般、トランプ大統領は2026年のG20を本人が所有するトランプ・ナショナル・ドラル・ゴルフクラブで開催することを表明しているが、トランプ政権の経済ブレーンで次期FRB理事候補となっているスティーブン・ミランCEA委員長は、かつて「トランプ氏の別荘であるマールアラーゴで第二のプラザ合意を締結すべき」と述べており、それを彷彿とさせる。

また、ニクソンショックも、もともとは10%の輸入課徴金から始まり、その後スミソニアン協定を経て、変動相場制へとなし崩し的に変化していったことを考えれば、歴史は韻を踏むと言うように、今回の関税問題も為替調整へと議論が広がっていってもおかしくはない。

トランプ関税による議論が一段落しつつあるなか、今後トランプ政権が通貨に関心を移す可能性は否定できない。

日本としても、遠からずプラザ合意並みの通貨を取り巻く環境変化が起こる可能性を想定しておく必要がある。

※情報提供、記事執筆:日本総合研究所 調査部長 チーフエコノミスト 主席研究員 石川 智久