トランプ政権は関税政策で世界に衝撃を与えているが、その目的の1つは製造業を自国内に戻そうとするものである。政策幹部の中には、その観点からドル安政策を志向している者も多い。

一方でトランプ政権はドル基軸通貨体制を手放そうとはしていない。

しかしながら、市場関係者や経済学者の中には、米国第一主義とそれに起因するドル安が強まれば、ドルの地位が揺らぐ可能性を指摘する声がある。

「ドル覇権の持続性への不安感」

トランプ政権は関税政策で世界に衝撃を与えているが、その目的の1つは製造業を自国内に戻そうとするものである。

政策幹部の中には、その観点からドル安政策を志向している者も多い。

一方で、ドル基軸体制は手放そうとはしていない。

しかしながら、市場関係者や経済学者の中には、米国が米国第一主義をとり続け、ドル安政策が進めば、世界各国の米国やドルに対する信認は低下し、その結果、国際基軸通貨ドルの地位が揺らぐかもしれないとする意見がある。

例えば、「This time is different」で知られる Kenneth Rogoff 氏は英誌エコノミストで「ドルの支配力はすでに低下基調にあり、トランプはそれを加速している」といった趣旨の意見を述べている。

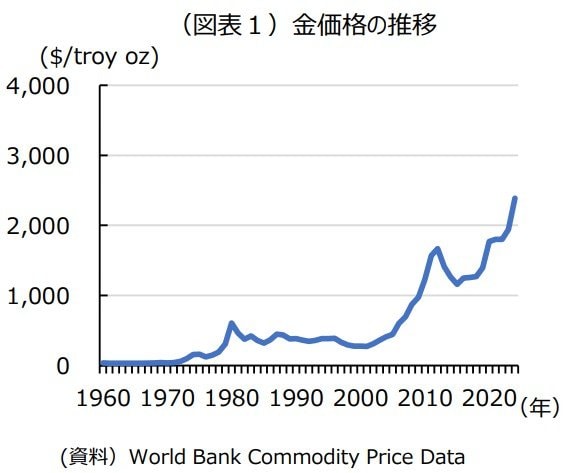

実際、近年、金価格が高騰している理由の一つに「ドル覇権の持続性への不安感」を指摘する声もある。

そこで、改めて国際基軸通貨とは何か、トランプ政権がなぜドル安を志向するのかについて整理し、国際基軸通貨としてのドルの現在地を点検したうえで、今後の展望について筆者の考えを述べたい。

国際基軸通貨とは

国際通貨とは、多くの国の間で貿易や国際的な投資などの取引に使用される通貨であるが、このうち、他の通貨よりも大きな存在感を持つものが基軸通貨とされる。

一般的には通貨発行国の経済規模が巨大であるほか、決済等のインフラが整備されているものがその役割を担う。

また、安全保障等の面から軍事力が強い覇権国の通貨であることも多い。

これらの条件から、現在は米ドルが国際基軸通貨である。

国際金融市場で注目される通貨としては、人民元、ユーロ、ポンド、円があるが、これらについては、経済規模、決済インフラ、市場からの信用度等、すべてにおいて米ドルとは大きな差がある。

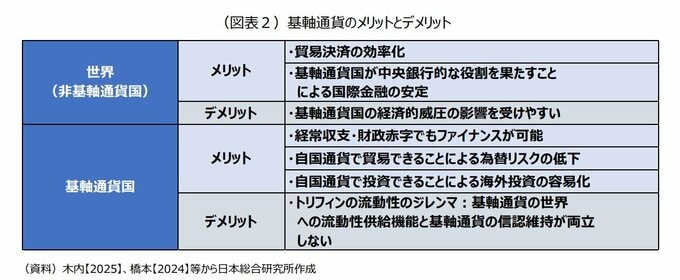

国際基軸通貨があることで、それを利用する各国にはどのようなメリットがあるだろうか。

第一は、貿易取引が効率化することである。

世界には200近い国・地域があるが、その間の貿易決済を各国通貨だけで行うことは非常に手間がかかる。これを基軸通貨を介する形で行えば、各国は基軸通貨のみに重点を置いて貿易決済や外貨準備が行えるため、効率性が向上する。

第二は、国際金融体制が安定するということである。

キンドルバーガー(2009)は、絶大な富を持つ覇権国が基軸通貨国となり、それが最後の貸し手となることができるとき、はじめて国際金融体制は安定するとしており、その説を多くの経済学者も支持している。

逆に通貨や安保といった国際公共財を覇権国が提供しない場合は、世界経済が不安定化するとしており、これは「キンドルバーガーの罠」として知られている。

一方、非基軸通貨国のデメリットとしては、基軸通貨国の経済的威圧の影響を受けやすいということが指摘できよう。

また、基軸通貨国自身にも大きなメリットがある。

まず、海外各国の外貨準備等の形で基準通貨国の国債等が購入されることや、基軸通貨であることによる安心感や利便性から運用対象として選択され投資されることから、経常赤字や財政赤字のファイナンスが容易になる。

さらに、基軸通貨国は、貿易や国際的な金融取引において、自国通貨建て取引が多くなり、為替リスクを負う必要性が低下する。

また、基軸通貨国は発行した通貨を海外が購入することによって、通貨発行益(シニョリッジ)を得ることができる。つまり、物理的な発行コストが小さい通貨の発行と引き換えに、海外の資産を購入・投資できることとなる。

一方、基準通貨国が注意すべき点としては、「トリフィンの流動性ジレンマ」が指摘できる。これは、基軸通貨の世界への流動性供給機能と基軸通貨の信認維持が両立しないことを意味する。

例えば、現在のドル基軸通貨体制をみると、各国は外貨準備や貿易等のためには手元に基軸通貨であるドルを保有したいというニーズが恒常的に大きい。

そのため、いつもドル高方向に動きやすい。ドル高は、米国の輸出に不利、輸入に有利に働くため、米国の貿易赤字・経常赤字が拡大する。

経常赤字の拡大は、米国の対外債務の増加を意味するが、ある意味、それは米国がいわば世界の中央銀行として世界各国にドル資金を供給していることを示す。

つまり、基軸通貨国は経常赤字と信認低下のリスクを抱えやすいということである。

このように、基軸通貨には大きなメリットがあるものの、同時にトリフィンのジレンマのような問題に直面しやすい。

そして、現在のトランプ政権は、このトリフィンのジレンマを非常に問題視している。

例えば、大統領経済諮問委員会(CEA)委員長のスティーブン・ミラン氏は政策論文”A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System”(Miran [2024])で、このトリフィンのジレンマについて言及しており、ドルが基軸通貨であることで、米国は恒常的な巨額の貿易赤字という負担を負わされ、経済的な不利益を被っているとの考えを示している。

トランプ政権の通貨に対する考え方については後述する。

国際基準通貨の歴史

さて、ここで国際通貨の歴史を振り返ってみよう。

歴史的には、ペソ・銀本位制、ポンド・金本位制、金本位制下のポンド・ドルの併存時代、管理通貨制度におけるポンド・ドルの併存時代、ドル・金本位制(ブレトンウッズ体制)、ニクソンショック後の変動相場制へと変わってきた。

国際通貨としての銀は、16世紀に大航海時代を経て、中南米での銀山(ポトシ銀山やサカテカス銀山)の採掘や、日本銀の世界への流通などを背景に、その地位を確立した。

安定的に産出される銀が国際基軸通貨的な役割を果たし、世界各国は銀本位制をとることとなった。

なお、日本は世界において重要な銀供給国であり、1500年代後半に世界中で取引された銀の総量のうち、少なくとも10%は石見銀山のものであったと推測されている。

つまり、日本は銀の産出を通じて世界の中央銀行的な役割の一部を担っていたといえる。そして17世紀頃から、スペイン帝国が世界の覇権国となり、8レアル銀貨(ペソ)が世界初の国際基軸通貨となった。

19世紀に入ると、新鉱山の発見のほか、電解精錬等の精錬技術の向上により、1870年代に銀が増産されたことで、銀貨は大幅に下落、それが金本位制へとつながった。

金本位制は、そもそもは1816年にイギリスに始まり、1844 年にイングランド銀行が金と交換可能なポンドを兌換紙幣(金1オンス=3ポンド17シリング10ペンスを平価とした)として発行することで始まった。

そして前述のとおり、銀価格が暴落するなか、19世紀末にロンドンのシティを中心とした国際金本位制=ポンド体制として確立した。

イギリスは、巨大な経済力を背景に、世界の中央銀行として君臨した。20世紀に入ると、金本位制は変わらないものの、米国の経済力が飛躍的に向上し、ポンドとドルが基軸通貨として併存した。

そして、1929年の大恐慌後は、多くの国が金本位制を離脱して、管理通貨制度へと移行した。

各国は国際協調的な対応を取らず、経済圏も分断するブロック経済化が進み、それが第二次世界大戦へとつながった。

そして、その反省から、第二次世界大戦中の1944年7月、アメリカのニューハンプシャー州ブレトンウッズで、連合国44ヵ国の通貨担当者が集まって国際会議が開催された。

この会議においてブレトンウッズ協定が締結され、それに基づいて1945年に国際通貨基金(IMF)協定と国際復興開発銀行(IBRD、世界銀行)協定が制定された。

なお、ソ連も代表団を派遣して同会議に参加し、協定にも調印したが、最終的には批准されなかった。

ブレトンウッズ体制は、金兌換によって裏うちされたアメリカのドルと各国の通貨の交換比率(為替相場)を一定に保つことによって世界経済・貿易を安定的に成長させることを狙った仕組みであり、IMFと世銀はそれを支える組織であった。

その後、米国がベトナム戦争等で疲弊し、欧州や日本が経済力をつけるなか、ドルと金の交換に応じられないほど米国の金保有量が減っていき、戦後の金とドルを中心とした国際通貨体制を維持することが困難になっていった。

そこでニクソン大統領は1971年8月15日、金兌換停止とドル切り下げに踏み切った(ニクソン・ショック)。

その後、当初は固定相場制の維持を図ったが、間もなく維持困難となり、1973年には現在の変動相場制に移行した。

1971年のニクソン・ショックにより、厳密なルールとしてのドル基軸通貨体制は終焉した。

だが、73年以降現在まで、多くの各国官民プレーヤーの主体的な選択により国際資金決済の大半がドルで行われ、事実上のドル基軸通貨体制が続いている。

基軸通貨としてのドルの現在地

さて、ここでドルの現在地をみてみよう。

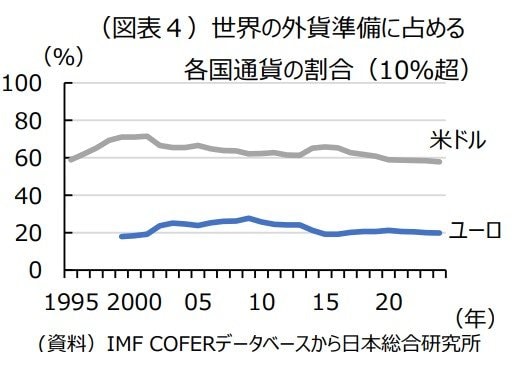

まず、世界の中央銀行や政府が抱える外貨準備であるが、国際通貨基金(IMF)がまとめる外貨準備の構成統計(COFER)によると、2024 年末時点の外貨準備高全体に占めるドルの割合は57.8%と、依然として半分以上を占めている。

もっとも、1995 年の統計開始以降の年末ベースで最低となっている。ユーロは一時期 30%を超えたが、足元では20%前後まで低下している。

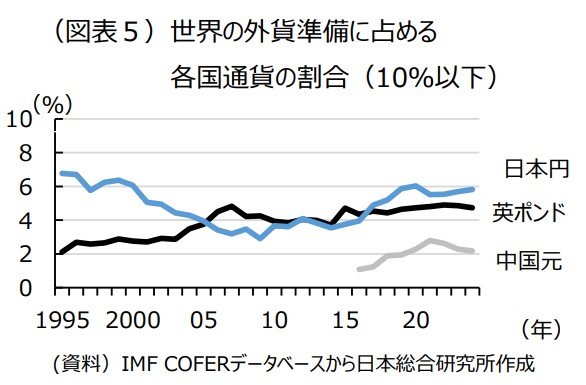

また、外貨準備に占める割合が 10%以下の通貨をみても、英国ポンド、「金利ある世界」に戻って投資妙味が増した日本円、中国元の割合は長い目で見て上昇傾向にある。

次に決済に使われる通貨を BIS 統計でみると、依然としてドルが約4割と高いシェアを占めている(2022 年)。

なお、財務省の貿易統計によると、24年後半(7〜12月)の日本と世界の貿易額に占める円決済の割合は輸出35.5%、輸入24.2%だったのに対し、同じ期間の日本と韓国の貿易額における円決済の割合は輸出47.7%、輸入48.1%と半分弱を占めており、円経済圏は一定の力をもっていることがわかる。

また、投資面でみると、世界の株式市場の時価総額の約5割が米国であるほか(世銀<2022>、債券についても世界の約4割が米国となっており(SIFMA<2023>)、ここでもドルに圧倒的な存在感がある。

このようにみると、外貨準備、貿易決済、投資のすべての面で米国が大きな地位を占めており、ドルは依然として強大な力をもっている。

ドルの実効為替レートも歴史的にみて高水準にある。

しかしながら、外貨準備では徐々にシェアが落ちているなど、わずかながら変化もみられる。トランプ政権がドル安政策を進めれば、この地位がさらに下がっていることも考えられる。

トランプ政権の考え

ここまで、基軸通貨の概要と歴史、ドルの現在の立ち位置について説明してきた。

これを踏まえつつ、第2次ドナルド・トランプ政権の通貨政策について考えてみたい。

現在のトランプ政権においては、基軸通貨であるドルの過大評価がアメリカ製造業の競争力と雇用を奪ってきたとの認識から、対外貿易・金融システムの抜本的改編を図ろうとしている。

トランプ政権が関税政策などで外国に負担を強いて狙うのは、対外不均衡の縮小、ドル高是正、再工業国化、国内雇用確保であり、これらはそれぞれ強く結びついていることが指摘できる。

実際、トランプ政権の経済政策の司令塔と目されるベッセント財務長官は「ブレトン・ウッズ体制の再編」を掲げ、①関税策を通じた消費大国から製造大国への米国経済の転換、②ドル高是正と基軸通貨の地位維持の両立、③同盟国による安全保障の応分負担、を主張する。

①については、すでに相互関税の形で実際に政策が実施されている。

③については、同盟国に対して防衛費積み増しを要求し始めている。

こうしたなか、残されたピースが②のドル高を是正して輸出を増やしつつ、基軸通貨の地位を維持するという、ある意味で虫の良い政策である。

それをどのようにして実現しようとしているのか。

先ほどの Miranの論文によれば、関税と安全保障を梃子に他国との間でドル安誘導を図るという筋書きである。本稿では福田(2025)に基づいて説明したい。

ここで多国間協調案として示されるマル・ア・ラーゴ合意構想は、関税と安全保障傘の提供を梃子に、外国政府が保有する短期のアメリカ国債を超長期国債に借り換えさせる構想である。

協調的な枠組みによるドル高是正には、参加各国・地域の中央銀行が自国通貨を増価させる必要があるが、その際、準備資産として保有するアメリカ国債などのドル証券を売却する必要がある。

しかし、一度に大量売却すれば需給バランスが崩れ、米国金利の大幅な上昇を招き、世界経済に甚大なダメージを与える可能性がある。

そこで売却分以外の資産について、アメリカの超長期国債に乗り換えさせ、金利上昇を抑制するというものだ。多国間の協調が整わない場合、アメリカは単独でも為替是正に踏み切る可能性がある。

具体案として大統領経済権限法(IEEPA)を用い、外国が外貨準備として保有するアメリカ国債の利払いから数%程度を徴収する「利用料」を課し、ドル資産を持つインセンティブを低めてドル安へ誘導する策が挙げられている。

つまり、ドル圏の恩恵を享受したいのであれば、関税・防衛・資本負担という「公平な分担」を引き受けよというメッセージである。

スコット・ベッセント財務長官は就任前、この分担への協力度合いに応じて各国を緑(協力)・黄(中間)・赤(非協力)の三色に分類し、関税や為替条件、安保支援で協力国には手厚くし、非協力国には手薄にするという構想を語っている。

このようにみると、長期的なドル安政策と同時にドルが国際基軸通貨を維持するというのは、世界各国にとって負担が大きい政策といえる。

逆に言えば、ドル圏の外にでれば、関税・防衛・資本の負担を負わずに済むということにもなり、そういう国が増えれば、ドルは基軸通貨ではなくなっていくともいえる。

揺らぐ「ドル基軸」の未来

前述の通り、確かにドルの地位はかつてより低下しているものの、依然として圧倒的な存在感がある。

その意味で、すぐにドルに変わる新たな基軸通貨が出てくるとは考えにくい。思考実験的に、長期的に米国に取って代わるものがあるか、考えてみたい。

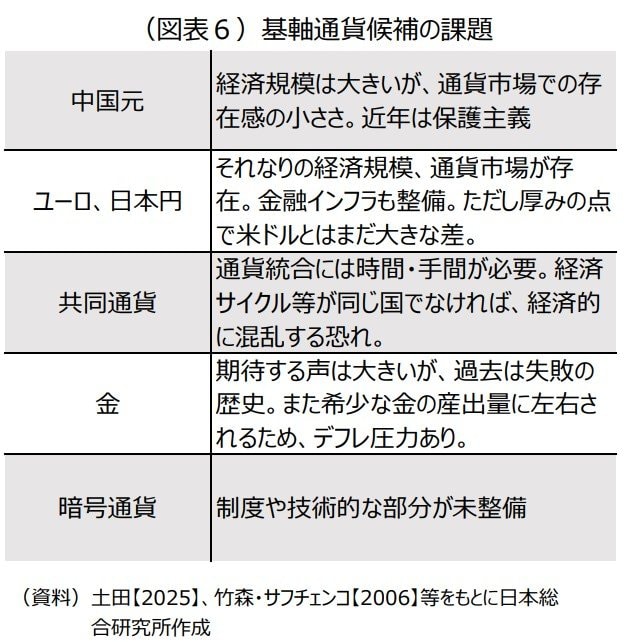

結論から言えば、いくつかの選択肢はあるが、いずれも力不足と言うものである。

まず1つは、これからの覇権国が通貨を握ると言う考え方だ。

経済規模から言えば中国が考えられるが、中国は米国以上に保護主義になってきており、経済的威圧も実際に行う国である。

また金融市場も十分に発達していない。こうしたなかでは、人民元を使いたいという国はあまりないとみられる。

次の候補は、ユーロと円であるが、これらはそれなりの市場規模があるとは言え、ドルに比べると存在感は小さい。

既存通貨で共同通貨をつくるという考え方もあるが、通貨統合には時間や様々な対応といったコストがかかる。

また、ユーロでも実際に問題になったが、参加国の経済サイクルに違いがあれば、金融政策等で混乱が生じることもあり、新たな統合通貨は現時点では考えにくい。

BRICS共同通貨等は議論されているが、進展は芳しくない。その意味で、ドルにとって変わる通貨は、今のところすぐ見つかりそうにない。

また、前述のとおり、足元では金の再評価が進んでいる。もっとも、金は産出量が少なく、これをベースにするとデフレ圧力が高まる可能性がある。

本稿で歴史を振り返ったが、金本位制は過去実施されてきたが、結局のところ長続きしていない。

その意味では、金本位制に戻るのも考えにくい。

また、新しい通貨を創ると言う考え方もあり、その候補としては、暗号通貨が考えられる。

しかしながら、暗号通貨は、それを支える政府が存在せず、制度面できちんと担保されないと言うデメリットがある。技術的にも解決されるべき問題も残されている。

こうしたことを考えると、近いうちに次の国際基軸通貨となりそうな存在は見当たらず、ドルは存在感を徐々に低下させながらも、しばらくは消極的にせよ選択される状況になるだろう。

とはいえ、ドルが安泰であるとも言い切れない。

第二次トランプ政権の誕生によって、世界中が米国に対して不信感を持っている。

米国は米国第一主義を簡単に変えるとは考えられず、また製造業を時間をかけてでも国内に戻したいと考えているなか、ドル安志向は続くと見られる。

ゆえに、米国はドル安とドル基軸通貨を維持したいと考えているが、それは世界各国の大きな追加負担がなければ実現できないものである。

そうした状況が続けば、米国と諸国の間で誰もが予想できなかったような事態が起こる可能性も否定できない。

先般、著名外交雑誌 Foreign Affairs に「アメリカなしの秩序(The order without America)と言う論文が掲載されたが、その中でアメリカは世銀や IMF から脱退するかもしれないと言う意見も示されている。

そしてその場合、最大拠出国の領土に本部を移す必要があり、日本が世銀の本部になると言う見解が記載されている。

荒唐無稽のようにも思えるが、一流誌にこのような論文が出ると言うことは、世界の金融・外交関係者は、米国がそうしたことも辞さない恐ろしさがあると感じているということである。

このような不安定性が続くなかでは、セカンドベストとしての軟着陸策が必要となろう。

数少ない選択肢としては、ドルは基軸通貨としての地位を維持しつつ、ユーロや円が準備通貨としての比重を高め、主要通貨が役割を分担する「緩やかな多極化」を進めていくというものではないか。

日本円についていえば、地理的な面ではアジア、経済連携協定の面では TPP 加盟国間において存在感を高めていく取り組みが重要と考えられる。

世界的なドル離れの裏で日本円の地位も高まる可能性があるなか、通貨戦略について議論を深める必要があろう。

※なお、記事内の注記については掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください

※情報提供、記事執筆:日本総合研究所 調査部長/チーフエコノミスト 石川智久