常時接続するAIアシスタント「Project Astra」

Project Astraは、常時接続するリアルタイムのAIアシスタントの概念を具現化したプロジェクトです。

デモンストレーションでは、自転車修理の場面でユーザーがカメラを通じてAIと対話し、修理方法の指導を受けたり、関連するYouTube動画を、スマホに触らずとも検索してもらったりする様子が紹介されました。

深津氏はこれを「リアルタイムで繋ぎっぱなしのAIが出てくる入り口」と位置付け、さらに将来的な活用シーンを予測します。

「外出時、常にイヤホンから道案内やタイムセールの情報を教えてくれる相棒になる」とも語りました。

未来を予測するAI「世界モデル」

世界モデル(World Models)という概念は、AIが現実世界の物理法則や因果関係を理解し、未来を予測する能力を指しています。

深津氏は、これは単なる動画生成技術を超えた、世界の仕組みそのものを学習したAIシステムの実現を意味すると指摘します。

「十分に情報が入ったAIに、例えば『手に持ったボールを、離すとどうなる。それを動画にしてください』と指示します。機能上は動画生成AIかもしれないですが、未来予測装置と同じでもある」

この技術は自動運転の分野で、数秒後の交通状況の予測などで活用の可能性を秘めています。

世界モデルの構築には膨大な現実世界のデータが必要であり、Project Astraのようなリアルタイム認識システムは、世界中のユーザーから現実空間のデータを収集する重要な役割を果たすと深津氏は指摘します。

「やはり言語モデルだけではもうインターネットで手に入るデータも枯渇してきているので言語の外側、無限にある実空間のデータを入手しようとしている。

カメラで世界を認識するAIアシスタントは、リアル空間を学習するための装置にもなる。その学習したリアル空間をもとに『世界モデル』を作り、それがロボットに応用される形になると思います」

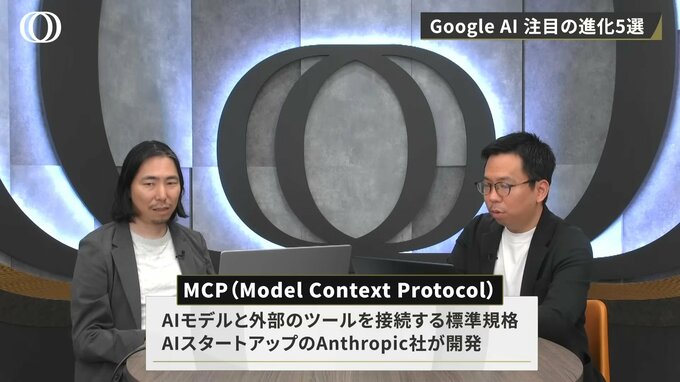

AIの外部接続を実現する共通言語「MCP」

「MCP(Model Context Protocol)」は、AIが外部のサービスやデバイスとつなぐための共通仕様です。

これにより、Googleが提供するAI「Gemini」が対応してない機能であっても、それを提供するMCPのつなぎ先を知っていれば利用可能になります。

例えば、MCP対応のブラウザや車をGeminiが操縦できるようになるのです。

MCPの特徴として、AI同士の会話も可能になる点を深津氏は挙げています。

直近ではブラウザ操作ができることが大きな進展ですが、将来的には様々なデバイスやシステムとの連携が広がることが予想されます。

Googleは「もうすぐドラえもん」

これらの発表を通じて、Googleが単なるAI技術の開発にとどまらず、包括的なエコシステムの構築を目指していることが明らかになりました。

深津氏は、複数のプロダクトを横に連結でき、収益をAI以外の分野であげることができるGoogleは、その強みを活かして2~3年AIでマネタイズしなくてもいいような規模感で、AIの進化や基盤モデルの進化を達成してほしいと期待を寄せます。

「それさえ達成してしまえば細かいソフトウェアやOSなどはAIが勝手につくる社会になると思いますので、もうすぐ“ドラえもん”ですね。

物理の“ひみつ道具”を持っているわけではないですが、ソフトウェアとしての“ひみつ道具”は泣きついた瞬間に開発され、“ポケット”から出てくる形になると思います」

「もうすぐドラえもん」というフレーズで表現されるこのAIの未来は、単なる技術的な進歩を超えた、人間とAIの新しい関係性を提示しています。

※この記事はTBS CROSS DIG with Bloombergで配信した「1on1」の内容を抜粋したものです。