(ブルームバーグ):東京証券取引所への株式上場を廃止する企業が増えている。東証や投資家から資本コストや経営の効率化を求める圧力が強まり、グループや事業の再編を進める合併・買収(M&A)、親子上場の解消などが活発化しているためだ。

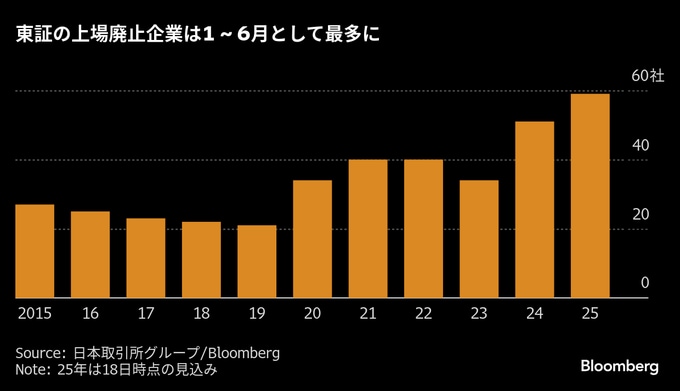

東証によると、2025年上期(1-6月)の上場廃止企業数(予定含む)は18日時点で59社と前年同期から8社増え、上期としてはデータでさかのぼることが可能な14年以降で最多となる見通し。このペースが続けば、年間で最多だった昨年の94社を上回る可能性がある。

上場廃止企業の増加は、企業の新陳代謝が進んでいる証左だ。東証は22年のプライム、スタンダード、グロースへの市場再編以降、上場企業に対しコーポレートガバナンス(企業統治)や企業価値の向上を求める姿勢を強めている。こうした動きが経営の非効率を正し、時価総額や平均売買代金など上場維持基準に満たない企業への是正圧力にもなった。

23年に東証は資本コストや株価を意識した経営の実現も要請。同時に日本株市場で物言う株主(アクティビスト)の存在感も高まり、自社株買いなど株主還元の拡大やM&Aなど企業再編の動きに拍車がかかった。ピクテ・ジャパンの松元浩シニア・フェローは「資本市場が活性化した結果としての上場社数の減少は歓迎すべきだ」と話す。

上場廃止で目立つのは他の企業や投資ファンドによる買収だ。建設コンサルティングのID&Eホールディングスは、防災・減災を事業機会と捉えた大手損害保険会社の東京海上ホールディングスの完全子会社となった。経済産業省が23年、上場企業の買収を巡る公正性を確保するため、当事者の在り方を定めた「企業買収における行動指針」もこうした流れを後押しする。

親子上場など資本関係の解消も多い。産業革新投資機構(JIC)などが富士通子会社の新光電気工業を買収し、日本製鉄が5割強の株式を保有していた山陽特殊製鋼を完全子会社化したのはその一例だ。国内通信最大手のNTTも、ITサービスなどを手がけるNTTデータグループの完全子会社化に動いた。

上場維持コストの増加やアクティビストの活発化を受け、経営陣が参加する買収(MBO)も増えている。治験支援のアイロムグループは米投資会社ブラックストーンと組んで株式を非公開化した。

東証は24年以降、上場企業の数より質を重視する姿勢を鮮明にした。デロイトトーマツエクイティアドバイザリーの中島大マネージングディレクターは「東証の思惑通りになってきている」と指摘。株価が割安な企業はM&Aや経営陣による買収(MBO)の対象となり、「市場から出ていくことが増える」と予想した。

アライアンス・バーンスタインの陶志遠ポートフォリオ・マネジャーは、化学セクターを例に「時価総額2000億-3000億円でニッチトップな面白い銘柄がたくさんあるが、サイズが小さく、グローバルファンドで投資できないケースが結構ある」と明かす。日本全体で「M&Aにより大きく強い会社が増えれば、海外から見た投資対象は増えていく」との見方を示した。

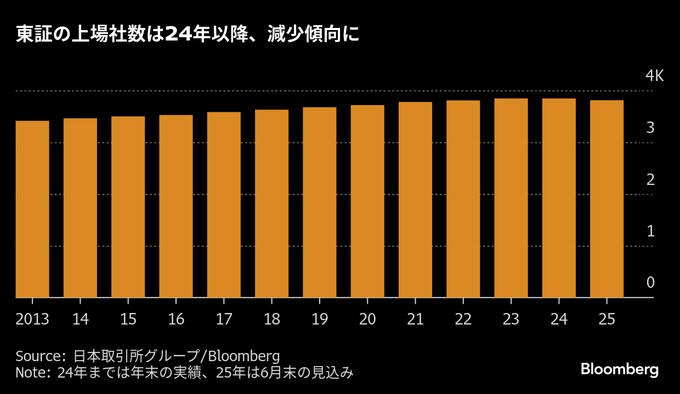

上場企業の減少も持続へ

上場廃止企業が増えている上、米関税政策や中東情勢の緊迫化など不確実性の高まりで新規株式公開(IPO)も盛り上がりを欠き、東証への上場企業数自体も減少傾向が続きそうだ。

24年末のTOKYO PRO Marketを除く上場企業数は3842社と、東証と旧大阪証券取引所が統合した13年以降では初めて減り、今年6月末時点で3808社まで減る見通しとなっている。さらに、上場維持基準の不適合企業に対する経過措置が3月末で終了し、基準をクリアできなければ26年10月以降に上場廃止になる予定だ。グロース市場の上場維持基準の厳格化も、上場企業数が減る要因になり得る。

コモンズ投信の伊井哲朗社長は「資本市場のダイナミズムが働いていた米欧では上場企業の数は減っていた。日本もグローバルな市場に近づいてきた」と、むしろ評価している。

国際取引所連合(WFE)によると、米国のニューヨーク証券取引所とナスダックに上場する現地企業は00年の約6300社から24年には約4000社まで減少。英ロンドン証券取引所でも00年の約2400社から23年に約1600社に減った。

もっとも、M&Aや株式の非公開化案件が増える中で買収に絡む株式公開買い付け(TOB)やMBOの価格が適正かどうか、アクティビストを中心にチェックの目は厳しくなっており、上場廃止企業がこれまでのようなペースでは増えない可能性もある。

トヨタ自動車の創業家らによるグループ源流企業の豊田自動織機の非公開化案を巡っては、投資家から株式公開買い付け(TOB)価格が安過ぎるとの声が上がった。東証は7月をめどにMBOや支配株主による完全子会社の際の企業行動規範を見直し、特別委員会からの意見入手や情報開示の強化を求める方針だ。

大和総研の神尾篤史主任研究員は「上場廃止が増える流れは続くが、企業はMBOなどについてより慎重に考えないといけなくなる」と述べた。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.