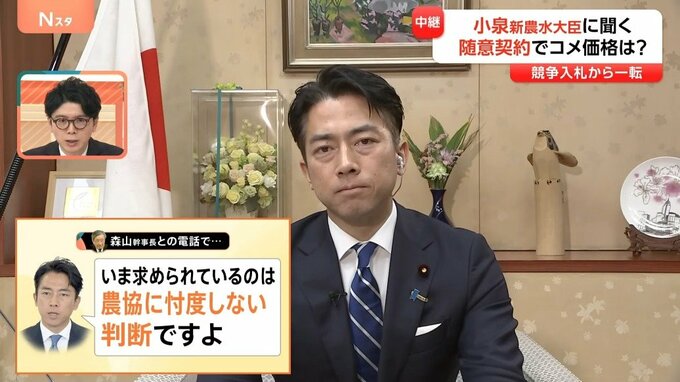

「農協に忖度しない」発言の真意と、農水族との向き合い方

井上キャスター:

今まさに途中の発言でありましたが、農林部会長のときにいろいろ改革されようとしたんだけれども、反対もあって…という経緯があります。

そして森山さんともやり取りがあり、「もう農協に忖度しない」というお話をされています。別に農協が悪というわけでもないと思いますが、何が障壁になっていて、族議員のどういうことがあるのでしょうか。

選挙において自民党は農業票が大票田だと思いますが、何をどう変えればやっていけるのか。10年前はなぜできなかったのか、今回なぜできるのか。そのあたり、細かくお聞かせ願えますか。

小泉進次郎 農水大臣:

農政は、自民党が消費者・生活者一人ひとりの国民よりも、組織・団体に重きを置きすぎてきた象徴だと私は思っています。これから自民党は、国民一人ひとりを見ていかないといけません。

組織・団体と近い距離で、その方々の声を聞いていれば、その団体や組織に属している大勢の皆さんもついてくるという時代ではもうなくなったということです。私はこの発想の転換ができるかが、農政にかかっていると思っています。

当時私が部会長だったときと比べても、やはり今、国民の皆さん一人ひとりが多様な考え方、価値観を持っています。そして今までより、やはり組織に属している方も減りましたよね。

高齢化もあって、組織・団体の選挙における集票力なども相当落ち、弱体化しています。今までどおりやっていればそれなりに選挙も勝てた、権力を維持できたという時代では、間違いなくないです。

組織・団体に拠って立つ政党ではなく、農業の改革をしっかりやりながら、自民党自身がモデルチェンジをして、全国各地で生きている働く方々、それぞれの仕事を誇りを持ってやって地域で生きている方々、そういった一人ひとりに拠って立つ政党になり、「これが新しい自民党なんだ」と生まれ変われるかどうか。

その試金石が、この農政の今置かれている状況にあるのではないかと私は思っています。