(ブルームバーグ):日本生命保険の中倉京美氏は1984年、高校を卒業して同社に入社した。配属された支社では、上司や同僚の湯飲みを覚えてお茶を出し、終業時にはそれを洗うのが日課だった。

彼女の入社時の職種は「一般職」。事務や補助的な業務が多く、全国転勤がない代わりに企業の中核業務を担う「総合職」に比べて給与水準は低く抑えられていた。女性が大半を占めるこの職種は、徐々に業務を拡大し名称を変えながらも区分としては残ってきた。しかし、この春大きな転機を迎えている。

保険最大手の日本生命と銀行最大手の三菱UFJ銀行は3月から4月にかけて、「一般職」、「総合職」相当職種についてコース別人事を廃止し、新たな職種に一本化した。一般職の就職先として人気の高かった生保と銀行の業界最大手が廃止を決めたことで、他業界も含めて同様の流れが加速する可能性もある。

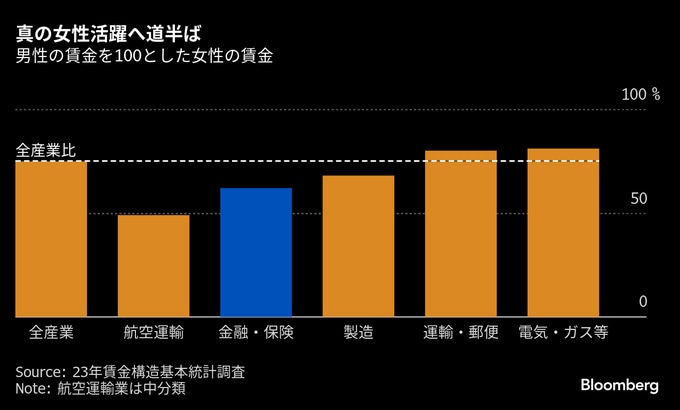

両社の動きは、男女間の賃金格差の是正に取り組む政府の方針と軌を一にする。官邸の肝いりで昨年4月に設置された働く女性の活躍を推進する作業部会では、金融・保険業や航空運輸業、小売業など5業種を特に男女間賃金格差が大きい問題産業として名指しした。

公表資料によると、2023年の男性の賃金を100とした女性の賃金(全従業員)は、全産業で74.8%、金融・保険業全体では61.5%。同年度の日本生命は38.5%、三菱UFJ銀では50.1%と、両社はもともと低い業界平均をも下回っていた。

同作業部会が昨年6月に公表した中間報告では、金融・保険業固有の要因として一般職の9割超が女性に偏っていることなどを挙げ、業界に対して格差是正に向けたアクションプランを早期に策定することを求めていた。

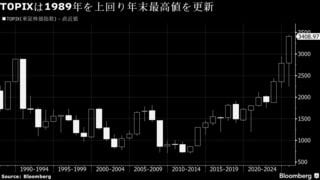

JPモルガン証券の西原里江チーフ日本株ストラテジストらは2月のリポートで、TOPIX500の構成銘柄では、女性役員比率が高い企業の自己資本利益率(ROE)が高いと指摘している。西原氏は取材に対し、質の高い優良企業ほど多様性への取り組みが進んでおり、結果的に市場にも選ばれやすいと述べた。

ニッセイ基礎研究所の坊美生子准主任研究員は、金融業界は他業界より一般職が多いと指摘し、その理由の一つをIT(情報技術)化が進む以前は他業種に比べて「事務量がかなり膨大だった」ことだと推察する。一方で、事務処理の必要性が高くても、担当者を女性に限る必要は「全くなかった」とも言う。

高度経済成長期以降の日本では、「モーレツ社員」として長時間働く男性社員と、机の掃除や準備などを行って支える一般職の女性という関係性から「お嫁さん候補」などともみなされるなど、「男は仕事、女は家庭」という意識も根強かった。坊氏は性別によって仕事内容やキャリア開発の優先度を分けていた時代があり、「それが形を変えて残ってきた」と指摘する。

1997年の法改正で社員の募集や採用、配置、昇進に女性であることを理由とする差別的な取り扱いが禁止されるなど男女の機会均等に向けた環境整備は進んだが、一般職にあたる職種への応募が女性に偏る傾向は続いた。

性別による「目に見えない分業」

三菱UFJ銀人事部の上場庸江部長は、コースが分かれていたことで、女性社員が「自分自身にバイアスをかけ、成長にブレーキをかけてしまっていた面があったかもしれない」と話す。職種の一本化に向け支店などへ説明に出向くと「総合職のように働くつもりで入社したわけではない」という女性側からの声を聞くこともあったという。

日本生命の中村吉隆常務(人事担当)も、これまでどうしても無意識の先入観があり「職種や性別による分業の意識があった」とみる。

職種統合後に、それまで一般職だった社員のキャリアアップをどう支援するかなど課題も多い。三菱UFJ銀の上場氏は、IT化で単純な事務作業や銀行の窓口業務に対するニーズは減少しており「かつてないスピードで業務の在り方が変容している。私たち自身も変わっていかないといけない」と危機感を示す。

ニッセイ基礎研の坊氏は、職種を統合しても、一般職で長く働き続けてきた女性と総合職従業員とのキャリアの差は非常に大きく「手遅れと思わず、彼女たちのキャリアを強化していくことが非常に重要だ」と指摘する。21世紀職業財団の調査では、「単純作業の繰り返しで何のキャリアにもならない(30代)」、「総合職と同等の仕事をしており、給与面を考えるとバカバカしくなる(40代)」などの一般職女性の不満が紹介されている。

後押しする存在に

日本生命への入社から41年がたち、中倉氏は今年3月、執行役員に就任した。キャリアの途中で、総合職と同様の評価体系となる職位へ進むことを自ら選んだ。上司に勧められた際には「とても無理だと言っていったんお断りした」が、応援してくれる上司の期待を背に、営業店の店長、支社次長と一つずつ階段を上ってきた。

目の前の業務を「しっかりと行うことにまい進してきた」だけだったが、気付けば後輩の女性たちが目標とする存在になった。中倉氏は、新たな制度の下で歩み始めた女性たちが、責任ある仕事に気後れしてしまう心理的ハードルを越えられるように「後押ししてあげられる存在が必要だし、自分もそうでありたい」と述べた。

(7段落目に識者コメントなどの情報を追加して更新します)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.