(ブルームバーグ):米国による相互関税が9日、全面的に発動された。日本に対する税率は、すでに一律で課されている10%から24%に引き上げた。日米両国は関税を巡る協議開始で合意しており、交渉を担う赤沢亮正再生相の手腕が問われることになる。

トランプ政権は5日から米国への全輸出国に基本税率10%の相互関税を賦課。対米貿易黒字の大きい約60カ国・地域には9日の日本時間午後1時1分から上乗せ税率を適用した。日本は24%に設定した。相互関税とは別に、25%の自動車関税も3日に発動。自動車や自動車部品は相互関税の対象に含まれていない。

日米両首脳は7日に行った電話会談で、担当閣僚を置き、交渉に入ることを確認した。石破茂首相は、側近の赤沢氏を対米協議担当に指名した。石破首相と同じ鳥取県出身で国土交通省の官僚から政界に転じた。昨年10月の政権発足で初入閣。財務省や内閣府の副大臣などを歴任してきたものの、通商交渉の経験が必ずしも豊富とは言えない。

対する米国側の担当相は元ヘッジファンド運営者であるベッセント財務長官とグリア通商代表部(USTR)代表だ。ベッセント氏は関税や非関税障壁だけでなく、財務省所管の為替問題に関しても生産的な協議を行うと表明しており、省庁をまたがった広範囲な交渉が想定される。

ニッセイ基礎研究所の矢嶋康次エグゼクティブ・フェローは「赤沢氏本人の手腕は未知数なため、過去の日米交渉などに知見を持つ優秀なスタッフを付ける必要がある」と指摘。「いつまでに関税が引き下げられる、という時間軸を勝ち取れるかが交渉のポイントになるだろう」と分析した。

赤沢氏は9日、米国による日本への関税措置は「極めて遺憾」との認識を改めて示した上で、内容や影響を分析し「見直しを強く求めることに変わりない」と語った。交渉材料については、全閣僚と連携しながら「あらゆる選択肢の中で何が最も効果的か考え抜く」と述べた。衆院内閣委員会で答弁した。

一方、加藤勝信財務相は同日の衆院財務金融委員会で、ベッセント氏の発言について問われ、交渉では為替がテーマに成り得るとしながらも、「具体の話はこれからだ」と述べるにとどめた。その上で、為替については日米の財務省当局者、自身とベッセント氏など専門家の間で議論するとの認識を共有していると指摘した。

政府高官2人が米国へ

日本政府は、今後予定される高官レベルの関税交渉の下準備を行うため、政府高官2人を米国に派遣した。事情に詳しい政府当局者2人が明らかにした。派遣されたのは松尾剛彦経済産業審議官と赤堀毅外務審議官で、現在米国に滞在している。

今回の渡米は、赤沢氏と米側の担当閣僚であるベッセント、グリア両氏による重要な貿易交渉に備えるための初期段階の取り組みの一環だという。同当局者は、赤沢氏の訪米時期については明らかにしなかった。

グリア氏は8日、上院財政委員会の公聴会で、日本市場への参入拡大を目指す考えを示した。「農産物市場へのアクセスを拡大、改善できると考えている」と指摘。工業製品の一部について、「規制や基準などの面で構造的な障壁がある」とした。

その上で、日本とは経済安全保障面でも取り組むべき課題があるとして、輸出管理や投資審査の整合性、液化天然ガス(LNG)などエネルギー分野での連携強化を挙げた。こうした課題が今後数週間、日本との協議で検討されるとの認識も明らかにした。

高まる経済の不確実性

一連の関税措置の全面発動で日本経済の減速懸念は強まる。直近の国内総生産(GDP)の寄与度をみると、輸出による押し上げ効果が大きい特徴がある。裾野が広い自動車産業を中心に輸出が細ればGDPの大幅な減少となって跳ね返る可能性が高い。強硬姿勢もいとわない米政権との交渉をどう着地させるかが、日本経済の行く末を左右する。

日本銀行の植田和男総裁は9日午後、都内で開かれた信託大会であいさつし、日銀の経済・物価見通しが実現していけば利上げを行う考えを改めて表明する一方、米国の関税政策による影響に強い警戒感を示した。米関税発表後の市場の混乱などを受けて、堅調な賃金と物価を背景とした早期利上げ観測は急速に後退している。

野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストは、相互関税により日本の名目および実質国内総生産(GDP)押し下げ効果は1年など比較的短期間で0.59%と試算。自動車関税の影響を加えると0.71-0.76%とみる。日本には相当の打撃で、「景気後退の引き金になる可能性も考慮しなければならない」とみている。

市場はリスク回避

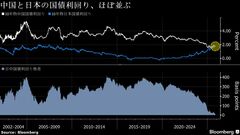

9日の日本市場は株式が大幅反落し、日経平均株価の下げ幅は一時1700円を超す場面があった。米国の相互関税が全面発動され、対抗姿勢を強める中国を中心とした貿易戦争の激化が懸念された。債券は金利変動リスクを削減する動きから超長期金利が急騰し、為替は低リスク通貨の円が買われた。

東京外国為替市場では円の対ドル相場が一時、1ドル=144円台半ばまで上昇。債券市場では超長期の金利が急騰(価格は下落)。米関税政策のショックが広がる中、投資家はボラティリティー上昇を嫌気して様子見姿勢を強めた。午後は財務省、金融庁、日銀の3者会合開催の発表を受けて金利上昇幅が縮小し、先物は上昇に転じた。

(グリアUSTR代表の発言などを追加し、更新します)

--取材協力:清原真里、伊藤純夫、船曳三郎、野原良明、氏兼敬子、山中英典、日高正裕、竹生悠子.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.