(ブルームバーグ):日本銀行が7日に開いた4月の支店長会議では、米国の関税など各国の通商政策を踏まえ、企業からの生産や収益への影響を懸念する声が報告され、記者会見した支店長からも先行きを警戒する声が相次いだ。金融政策運営も慎重さを増しそうだ。

会議での報告をまとめた「各地域から見た景気の現状」を公表した。注目の米関税政策の影響については、企業から生産や収益への影響を懸念する声のほか、政策の不確実性が高まる中で「影響を見極めつつ、具体的対応を進めていく必要がある」との指摘が報告された。各支店でも今後の動向を十分に注意してみていくとしている。

会見した正木一博理事・大阪支店長は米関税政策の影響について、現時点で具体的な影響を評価するのは難しいとしつつ、企業マインドや先行きの賃上げなどにマイナスの影響が出る可能性があるとし、金融政策運営の判断が「難しくなっているのはそうかもしれない」と語った。堂野敦司名古屋支店長も「ここにきて不確実性が高まっている」とし、今後の動向を十分に注視していく姿勢を示した。

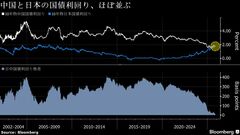

トランプ米大統領の関税措置を受けた貿易戦争への懸念から、金融市場が大きく不安定化しており、日銀の早期利上げ観測は後退している。植田和男総裁は4日の国会答弁で米関税政策は内外経済の下押し要因になるとの認識を示しており、支店長会議でも米関税政策への懸念が全国に広がりつつあることが示された。

同時に公表した地域経済報告(さくらリポート)では、全9地域が景気の総括判断を据え置き、景気は緩やかに回復や持ち直しなどの表現を維持した。日銀調査統計局によると、直近の米関税政策の影響や対応が企業の声に十分に反映されたわけではないという。

ブルームバーグ・エコノミクスの木村太郎シニアエコノミストは、米国の広範囲にわたる関税と中国の報復措置により、日本の成長とインフレ見通しに不透明感が広がったため、「5月1日の日銀による利上げは見送られる可能性が高くなった」と指摘。 市場のボラティリティーが極端に高まり、円が急騰していることも、日銀が政策正常化プロセスを一時停止する理由になるとした。

賃上げ

国内では、2025年春闘の平均賃上げ率が34年ぶりの高水準となるなど賃金と物価の好循環の強まりが確認されている。日銀は1月の金融政策決定会合で政策金利を17年ぶりの0.5%程度に引き上げたが、会合に先立つ支店長会議で、多くの企業が25年度も賃上げ継続が必要と認識していると報告されたことも要因となった。

支店長会議では雇用・賃金面について、多くの地域から、人手不足感の強まりや今春闘での大企業を中心とした昨年を上回る妥結を受け、「地域の企業においても、幅広い業種・規模で、高水準の賃上げを行うことが期待できる情勢にある」と報告された。人件費の価格転嫁に関しても、賃上げ原資を確保するための転嫁を実施・検討する動きが広がっているとの報告が多かったという。

(大阪支店長らの発言やエコノミストコメントを追加して更新しました)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.