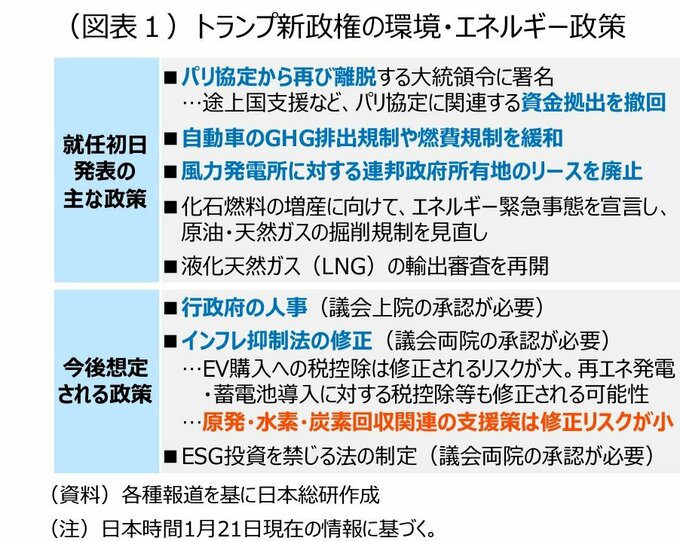

1月20日、トランプ新政権が始動。トランプ氏は就任初日に米国の環境・エネルギー政策を大きく転換した。パリ協定離脱や途上国支援の撤回、自動車の環境規制緩和などを矢継ぎ早に発表。今後を展望すると、近く関連省庁の高官が任命され、25年後半には電気自動車(EV)の購入等を支援するインフレ抑制法を修正、26年1月にはパリ協定から正式に離脱する見通しだ。

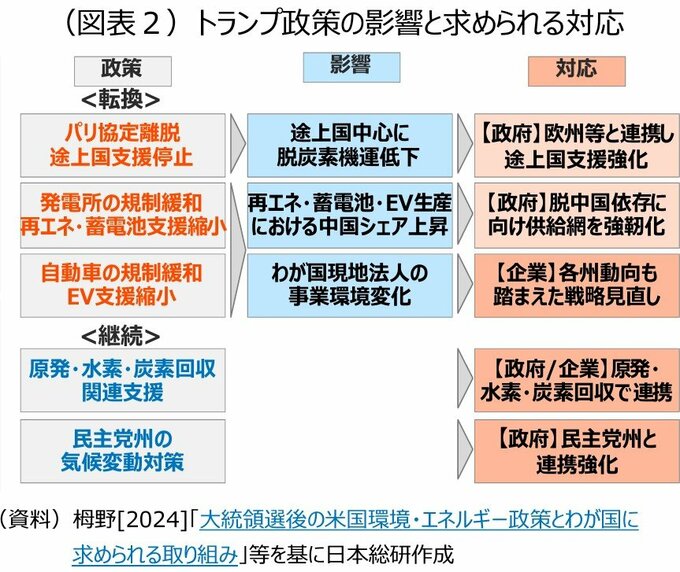

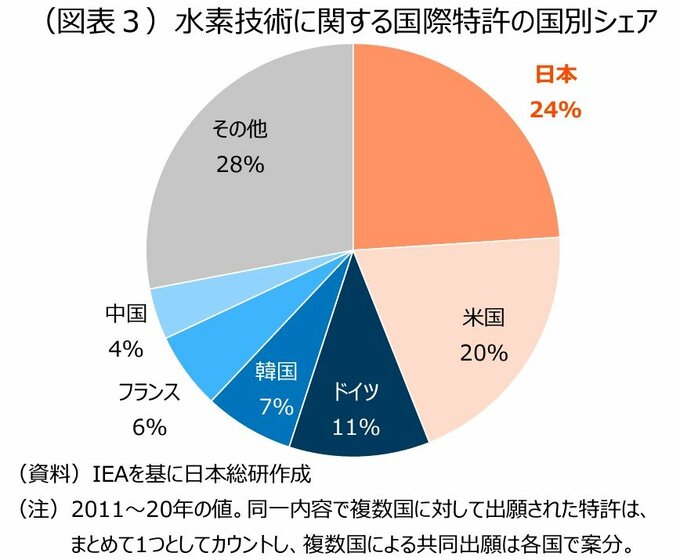

米国の政策転換を受けて、日本政府は戦略再考を迫られており、欧州等と連携した途上国支援の強化や蓄電池等の供給網の強靭化などが急務である。一方、トランプ新政権でも、原子力・水素・炭素回収分野は支援が継続されるとみられ、日本政府は、トランプ新政権との連携を強化し、日本の脱炭素移行と産業競争力強化につなげるべきだ。とくに、水素は日本に技術的な強みがある一方、国内に事業機会が限られ、事業機会が豊富な米国との連携は有効と思われる。

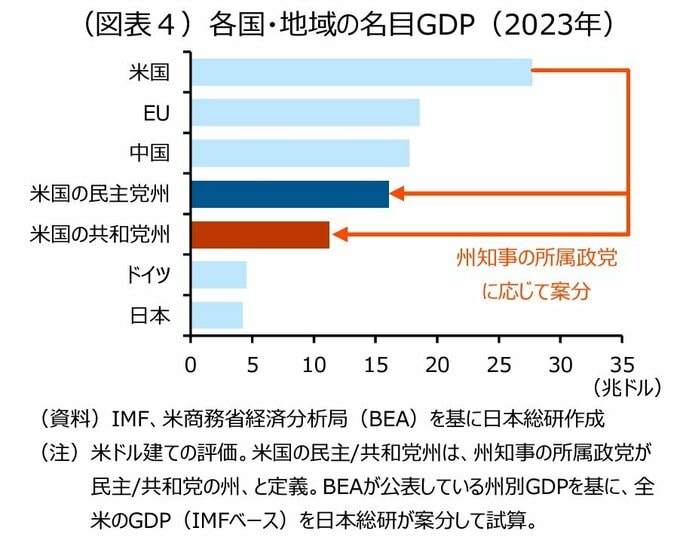

州政府との連携も重要になる。米国では州政府が連邦政府と異なる政策スタンスを取ることも多く、民主党州中心に積極的な気候変動対策が継続される公算が大きい。たとえば、カリフォルニア州は、独自に企業の気候関連情報開示規制を制定したり、EV購入補助金を設ける方針を掲げている。民主党州の経済規模はEUや中国に迫り、日本企業にとって、市場としての魅力も高い。

今後、日本政府は、トランプ新政権と連携して、原子力・水素・炭素回収の分野における研究開発や日系企業の米国進出を支援するとともに、民主党州とは幅広い分野で協力関係を構築していく二段構えの対応が求められる。また、日本企業は、連邦政府だけでなく、各州の政策動向や事業機会も見極め、米国における事業戦略や生産・販売計画を練り直すことが肝要である。

(※情報提供、記事執筆:日本総合研究所 調査部 研究員 栂野裕貴)