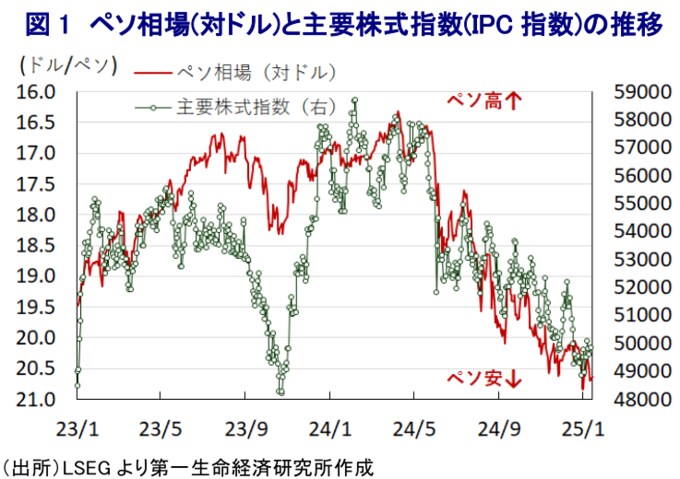

メキシコを巡っては、今月就任する米国のトランプ次期大統領がメキシコからのすべての輸入品に25%の追加関税を課す考えを示したことを機に、金融市場では実体経済への悪影響を警戒して通貨、株式、債券のすべてに売り圧力が掛かる『トリプル安』に直面している。その後も、トランプ氏はメキシコに対して様々な要求をみせることを通じて「ディール(取引)」を持ち掛ける考えをみせる一方、メキシコのシェインバウム大統領もトランプ氏の『口撃』を往なしつつ対抗する動きをみせるなど、トランプ氏の就任を前に両国関係の行方に不透明感が高まる動きがみられる。

なお、トランプ氏がメキシコに対して強硬姿勢をみせる背景には、ここ数年米中摩擦が激化する背後で、メキシコが中国製品の米国への流入の『裏口』になっているとの認識を持っていることがある。さらに、世界経済が分断の動きを強めるとともに、米国周辺でのサプライチェーンの再構築が進むニアショアリングが進む動きを追い風に、メキシコでは対内直接投資の動きが活発化しており、なかでも中国企業による投資が大きく拡大するなど『中国製品』の供給元となる懸念が強まっていることも影響している。また、トランプ氏はメキシコからの移民や亡命の制限のほか、強制送還に動く方針を示しており、様々な要求を突きつけることにより取引を進めたいとの思惑も透けてみえる。

他方、メキシコ政府は同国が中国製品の対米輸出を巡る裏口となっているとの主張を否定する一方、中国を念頭にアジアから同国に流入する密輸品に対する取り締まり強化に動くとともに、今月から中国の大手電子商取引(EC)企業を対象に一律で19%の関税を課す動きをみせている。こうしたなか、シェインバウム大統領は13日に新たな経済計画を公表し、来年に再協議を迎えるUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)の維持を前提に、中国からの輸入抑制に取り組む方針を明らかにしている。経済計画では、幅広い分野での経済成長を促進させることを目的に、投資拡充に動くとともに、繊維や自動車、航空宇宙、電機、半導体、医薬品、化学関連など中国からの輸入依存が高い分野に対して現地調達比率の向上に取り組むとともに、中国企業の過剰供給が競争力低下を招いていることを念頭に鉄鋼企業への支援に動く方針が示されている。

また、同計画では公的調達について2030年までに半分を同国製品に引き上げる、いわゆる『バイ・メキシカン』とも呼べる計画を盛り込むとともに、2030年までのワクチン供給の拡充、水供給の安定化、電力供給能力の倍増と2030年までに電力供給の45%を再生可能エネルギー起源とするなど、経済安全保障を意識した動きもみられる。そして、足下ではGDP比で15%に留まる固定資本投資比率を28%に引き上げるとともに、そうした動きを追い風に現地生産の拡大を図るほか、官僚的な手続きの簡素化なども通じて製造業における雇用機会を150万人創出させるほか、貿易協定や関税政策、税関の執行能力強化などを通じてメキシコ経済の地位強化を図るとしている。結果、昨年時点におけるメキシコのGDPは世界13番目であるものの、一連の計画を通じて2030年までにトップ10入りを目指すとしている。

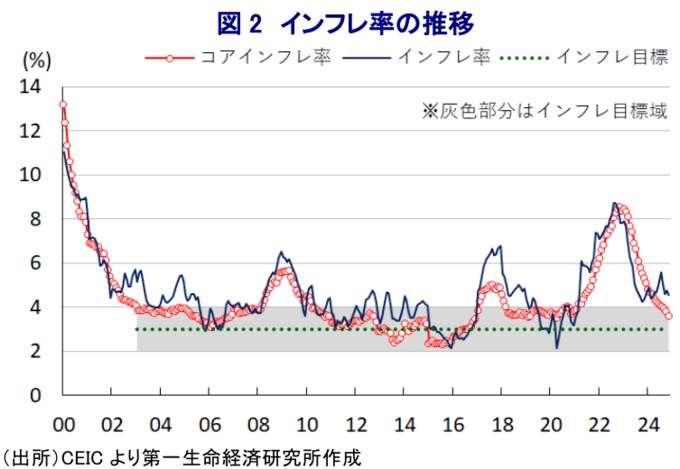

中銀は先月の定例会合で4四半期連続の利下げに動くとともに、先行きも景気下支えに向けて一段の金融緩和に動く方針を示したほか、足下のインフレは依然として中銀目標を上回る推移が続くも頭打ちの動きが確認されており、大幅利下げに動く可能性も考えられる。他方、上述のようにペソ安の動きが続いている上、足下では米トランプ次期政権による政策運営が米国のインフレを招くとともに、米FRB(連邦準備制度理事会)による利下げを困難にするとの見方を反映して米ドル高圧力が強まるなか、中銀による一段の利下げはペソ安の動きを加速させるリスクもくすぶる。近年のメキシコ経済は米国経済との連動性を強めてきたことに鑑みれば、当面のメキシコ経済は米トランプ次期政権の一挙一動に揺さぶられる展開が続くことは避けられないであろう。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 西濵 徹)