前稿では、「ジョブ型人事指針」に基づき、同指針の「3.(4)等級の変更」までの各項目について触れ、ジョブ型人事の基本(全体の枠組みや設計)と目的(導入の狙いと背景)について、事例から共通点、独自性のある取り組みを整理した。

本レポートでは、前稿に続いて、同指針の「4.人事部と各部署の権限分掌の内容」(権限移譲)、「5.導入プロセス」(制度の具体的な導入手順や組織への定着)について概観する。基本から一歩進み、各企業がジョブ型人事を効果的に運用するための手順・工夫について取り上げる。権限委譲の形態や導入プロセスは企業ごとに異なり、ジョブ型人事制度の効果的な運用には柔軟な対応が求められる。組織に制度を定着させる手順や工夫等について触れつつ、企業に加えて公務員への適用、そして懸念点等も含んだ所見を述べる。

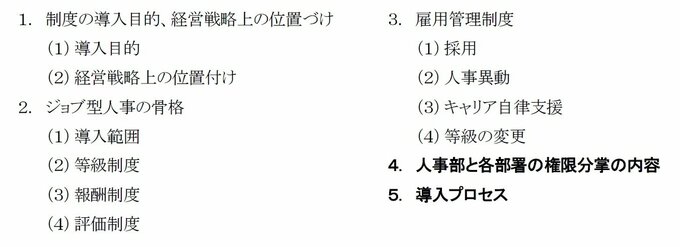

ジョブ型人事指針の構成は下記のとおりである。

ジョブ型人事指針の内容

(以下の番号は、ジョブ型人事指針の構成に合わせている)

4|人事部と各部署の権限分掌の内容

ジョブ型人事制度の導入により、多くの企業が人事部の権限を現場に委譲している。採用や配置、昇進、さらには報酬の原資等、従来は人事部が一元的に管理していた領域を、各部署のマネージャーが事業戦略に応じて柔軟に運用できるようにし、人事部はサポートや戦略策定に注力する形へと移行している。この体制によって、より迅速かつ的確な人材マネジメントが実現されている。

▼共通する取り組み

(1) 権限の委譲

中央集権的な人事運営から、各部署や現場に権限を委譲する方向にシフトしている企業が増えている。特に、採用、昇進、配置等の決定権が現場マネージャーに委ねられている。例えば日立製作所、オムロン、中外製薬、三菱マテリアル等がこの方向性をとっている。

(2) HRBP(Human Resource Business Partner)の導入

権限移譲の支援として、多くの企業でHRBPが導入され、各部門の人材マネジメントをサポートしている。HRBPは事業戦略と人材戦略の統合を支援し、企業の持続可能な成長に貢献している。例えばリコー、三菱マテリアル、メルカリ等が導入している。

(3) HRテクノロジーの導入

富士通、三井化学、三菱UFJ信託銀行等では、各部署の予算・定員管理やパフォーマンスの把握をリアルタイムで行う仕組みを導入することで、より戦略的な人材管理を実現し、現場での意思決定をデータで支援している。

▼独自性のある取り組み

(1) 人事部改革の徹底

レゾナック・ホールディングスでは、メンバーシップ型人事制度の影響を受けた多くの社員が、事業部門への権限移譲後も従来の運用に戻るリスクを懸念していた。これに対し、人事部の変革を徹底的に進めなければならないと指摘する。

(2) 人事部門の創設後に現場に権限移譲

東洋合成工業では、従前は人事機能が整備されておらず、組織成長上の課題であったことから、いったん中央集権的な人材総務部を創設した。その後、主力拠点に人事担当者を配置するというステップを踏んでいる。

▼まとめ

・HRBPの設置により、各部署への権限移譲が円滑に進んでいる。特に採用、配置、評価等に関する意思決定が現場レベルで行われるようになり、組織の柔軟性が向上した。

・メンバーシップ型人事からジョブ型人事へ転換する際に、従来の文化が強く残る場合があり、人事部の改革が鍵となっている。HRBPの役割が重要になっている一方で、その効果を最大限に引き出すためには、文化の転換が不可欠とされる。

・人事運営におけるデータ活用が進むことで、採用・昇進・配置のプロセスにおける透明性が向上し、現場での判断がよりデータに基づいたものになることで、社員の信頼を得やすくなっている。