25年春闘を合理的に予想することは困難だが、「頑張り要因」を考慮して4.7%と予想

前述したように、筆者は25年春闘の賃上げ率については「4%台半ば~後半」の着地と予想している。仮に賃上げ率4.7%とし、定期昇給が1.8%程度だとすると、ベアは2.9%と試算できる。

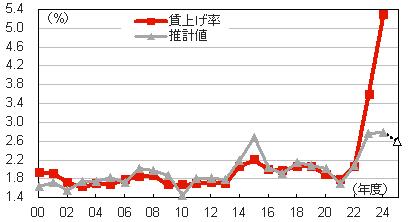

もっとも、正直に言ってこの数字は「勘」である。というのも、過去2回(23年と24年)の春闘の結果は非常に強い結果となり、過去の「予測モデル」がまったくワークしなかった。例えば、筆者は春闘賃上げ率を推計するモデル(賃金関数)として、春闘賃上げ率(連合の集計ベース)を被説明変数とし、説明変数をそれぞれ前年度の①インフレ率(総合CPIの前年度比)、②従業員1人あたり労働生産性(前年度比)、③有効求人倍率(パートタイム除く)とした重回帰モデルを用いてきたが、モデル推計値の予測力は散々な結果となった(図表)。明らかに過去2年間は企業の「頑張り要因」が賃上げ率を押し上げ、その成分は23年から24年にかけて強まった。この成分は、筆者のモデル推計値からの乖離として表れているとすれば、23年は0.8%pt程度、24年は2.5%pt程度だった。

25年春闘を考える上では、この企業の「頑張り要因」を予測する必要があり、ほとんど「勘」で考えるしかないのが実態である。筆者は、この「頑張り要因」が24年からやや低下し、2.1%ptになると予想した。これは、企業が「頑張り要因」を弱めて批判されることを避けようとして引き下げることはあまりないと考えられる一方、連合の方針が前年と同じものとなったことから、無理に引き上げるプレッシャーもないことに加え、円安によって利益が圧迫されている企業の弱気化を一部考慮した結果である。

他方、モデル推計に用いた3つの指標によると、「労働生産性」は24年より改善した一方で、「総合CPI」と「有効求人倍率」は低下(悪化)した。その結果、モデル推計値は24年が2.8%だったのに対して、25年は2.6%となった。これに、前述した「頑張り要因」として2.1%を加えて、4.7%というのが、筆者の25年春闘の予測値である。

(※情報提供、記事執筆:大和証券 チーフエコノミスト 末廣徹、エコノミスト 鈴木雄大郎)