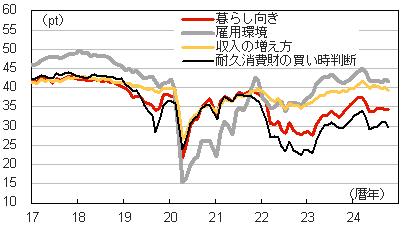

内閣府が10月30日に公表した10月の消費動向調査(調査期間は10月5日~21日で、調査基準日は10月15日)の結果によると、消費者態度指数(2人以上の世帯、季節調整値)は36.2と、5か月ぶりに低下した(図表1)。内閣府は消費者マインドの基調判断を、「改善に足踏みがみられる」に据え置いた。指数を構成する消費者意識指標である「暮らし向き」(前月差▲0.2pt)、「収入の増え方」(同▲0.7pt)、「雇用環境」(同▲0.6pt)、「耐久消費財の買い時判断」(同▲1.3pt)はすべて低下した(図表2)。消費者意識指標と一緒に調査される「資産価値」(同+2.7pt)は上昇したが(図表3)、全体としては消費マインドの弱さが示された格好である。

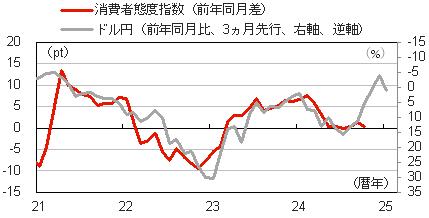

言うまでもなく、これまでの消費マインドの低迷は円安を背景としたインフレ高進だったとみられる。実質賃金の目減りが家計を圧迫し、「手取りを増やす」という公約を掲げた国民民主党が10月27日の衆院選で躍進した。実際に、円安が家計を圧迫し始めた22年以降、消費者態度指数とドル円の変化は3か月程度のラグをもって連動してきた(図表4)。この関係から、筆者は7月以降の円高進行を家計が好感していく(消費マインドが回復していく)動きをイメージしていた。

しかし、前述したように結果は悪化した。今回の消費動向調査の結果は、これまでの「円安・インフレ高進」を嫌気した動きとは違う理由で悪化している可能性がある。引き続き、インフレや実質賃金の動向が重要であることには変わりないと思われるが、家計が懸念している別のテーマを探っていく必要もあるだろう。