(ブルームバーグ):コンコルディア・フィナンシャルグループ(FG)傘下の横浜銀行は有価証券の市場運用について、日本銀行による金融政策正常化で金利がさらに上昇した場合、日本国債を中心としたポートフォリオに組み替えていく。金利上昇局面での収益確保に向け専門人材の採用も積極化する方針だ。

市場部門を担当する荒井智希常務執行役員はブルームバーグとのインタビューで、「金利が出てくれば日本国債投資はポートフォリオの中心になってくるのは間違いない」と説明。投資を本格化する金利水準については「10年債でいうと1.1%辺りでエントリーしていきたい」と述べた。

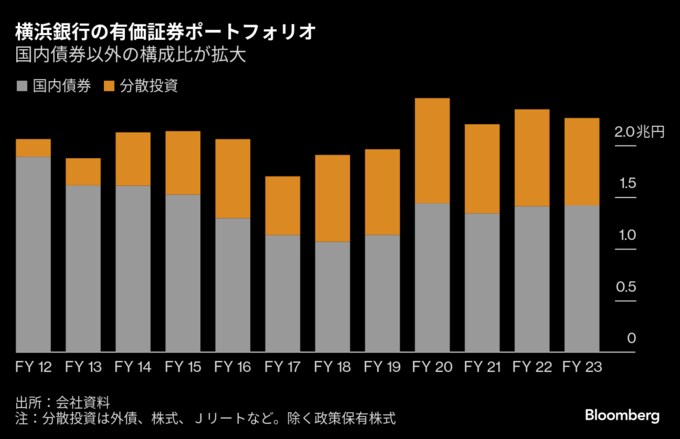

横浜銀の有価証券(その他有価証券)残高は6月末で約2兆円に上るコンコルディアFG傘下3行合算の大半を占め、うち約4割が国債などの円債だ。資産構成は日銀が異次元緩和政策を開始する2013年までほぼ円債が中心だったが、より高いリターンを求め外債などの割合が拡大していた。

荒井氏は「円債に金利がなくってしまったのでそうなってしまった」とポートフォリオの変化を振り返った。さらなる金利上昇を見込み、現在は本格的な投資再開のタイミングを見極めている段階だ。10月下旬に0.9%台後半で推移していた10年国債利回りは、トランプ氏が米大統領再選を確実にすると7日には約3カ月ぶりに1%台に乗せた。

日銀の金融政策については、「次の利上げは来年の3月か5月にあるのではとみていたが、為替の状況にもよるが12月、1月も十分あり得る」との見通しを示した。その後、半年から1年かけ政策金利を1%まで引き上げるとみている。

米国の動向

一方で横浜銀は米国景気の失速などにより、金融政策の正常化が進まないシナリオにも備える。荒井氏は「金利が上がるのを待っていて、結局買えなかったという可能性もある」として、期間5年以下の債券を一定程度、機動的に購入する方針を示した。

同行も22年に始まった米国の利上げを契機に外貨調達コストが急激に上昇し、他の地銀と同様、保有する外国債券の収益性が悪化した。このため有価証券ポートフォリオの再構築に取り組んでおり、同コストの上昇に対応するため保有外債の変動金利化などを進めている。

その一環として、ローン担保証券(CLO)に投資。現在約1800億円の残高がある。繰り上げ返済などで減少する残高は「ある程度は打ち返す」が、スプレッドのタイト化を受け投資に慎重姿勢を示した上で、「利下げ局面になってきたので、むしろ固定債をうまく活用できるタイミングがそろそろ来そうだとも思っている」とした。

また株式での運用について、他行と比べ政策保有株の残高が少ないため、エクスポージャーを増やす余地があると指摘。現在は日米のインデックス(パッシブ)投信が中心だが、今後は「アクティブ投信も検討していくべきかなと思っている」と述べた。

人材の流動性高まる

荒井氏によると、同行は対顧客担当を含めた市場部門全体で、今年度の上期に5人を中途採用した。外資系銀行や保険会社などから若手が加わったという。コンコルディアFGの片岡達也社長も日銀が3月にマイナス金利政策を解除する前から、専門人材を確保することの重要性を指摘していた。

積極的に中途採用に取り組む背景には、市場部門での人材流動性の高まりがある。同行からは資産運用会社などに転職する人も出ているという。荒井氏は「流動性が高まっているということは、それなりにいい人も出てくる可能性も高いと思う」と獲得機会をうかがう。

中長期的な人材育成という観点から、専門知識を持つベテランの採用も今後の検討課題に挙げた。「金利が出てきた世界の中で、円債を中心としたオペレーションの経験者はそれほどいないので、そういった方々が少数ながらもいていただくと心強い」と語った。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2024 Bloomberg L.P.