(ブルームバーグ):男女の賃金格差の開示義務化から約2年が経過した。時価総額が大きく日本を代表するような企業でも変化はなかなか見られない。是正への道のりは遠いが、格差が生まれる原因の分析や、女性のキャリアアップの後押しなど、改善に向けた取り組みも一部で現れ始めている。

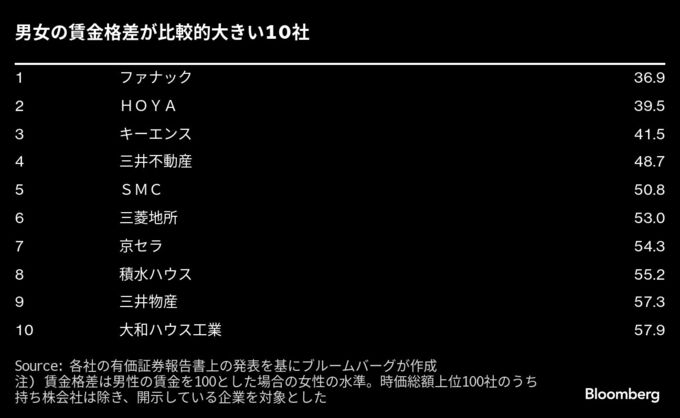

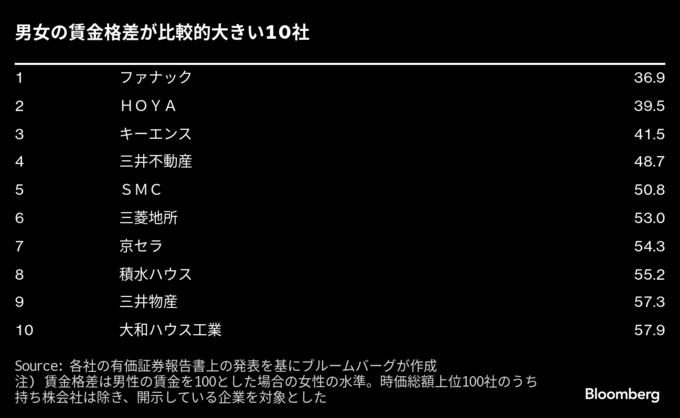

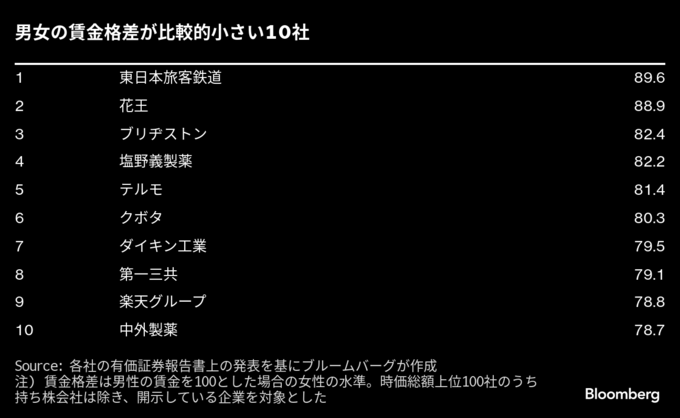

8月15日時点での時価総額上位100社のうち、持ち株会社を除き2期分を開示している70社を対象にブルームバーグが調べたところ、男性の賃金を100とした場合の男女賃金格差が5ポイント以上改善した企業は1社のみだった。

高い報酬を支払うことで知られるキーエンスでは、2024年3月集計時点で女性の賃金は男性の41.5%にとどまり、23年8月の42.6%と比べてほぼ横ばいだった。キーエンスにコメントを求めたが、現時点で回答は得られていない。

賃金格差の開示は、女性の経済的自立などを目的として政府が22年に義務化した。背景には、性別による分業意識が根強く残っていることや、女性の管理職登用がなかなか進まないことなどがある。男女雇用機会均等法の施行から40年近くたつが、経済協力開発機構(OECD)の22年の統計によると、女性役員比率は15.5%と英国(40.9%)や米国(31.3%)に比べて著しく低い。

男女の賃金格差や、男女別の採用競争倍率、平均勤続年数などをまとめる厚生労働省のデータベースでは、各社が賃金格差の理由を説明している。例えばファナックは、女性労働者に占める工場契約社員の割合が大きいことや、女性の幹部社員比率の低さなどを挙げている。

組織・社会のダイバーシティー推進などを専門とする三菱UFJリサーチ&コンサルティングの矢島洋子主席研究員は、短時間勤務も影響しているとみる。家事・育児の負担が重い女性の方が短時間勤務をせざるを得なくなり賃金が減ることに加え、短時間勤務者への業務割り当てや評価などのルールが社内で整備されていないことも課題だと指摘する。

「仕事の質は落とさず、量を勘案する」のが定石だが、その認識がなく短時間勤務になった途端に楽な仕事ばかり与えられているケースも多いという。また、どのような要件を満たしたら昇格・昇進の候補になるかという規定がなく、キャリアアップの機会が損なわれている場合もあると矢島氏は話す。

過剰配慮

日々の仕事の割り当てでも、男女の格差を感じている人は少なくないようだ。公益財団法人の21世紀職業財団が、全国の正社員を対象に22年に実施した調査では、重要な仕事は男性が担当することが多いと考えた女性は64%と、男性の54%を上回った。逆に、女性が担当することが多いと思うと答えた割合は、男女ともに数%にとどまった。

米国の10年代の研究でも、「ホットジョブ」と呼ばれる目立つプロジェクトを担当したり重要で不可欠な役割を担ったりする人の割合が女性の方が低い可能性が指摘されている。こうした問題が起きる背景には、「子育て中の人はこれはできない」といった決め付けや過剰配慮もあると矢島氏は指摘する。

問題解決に向け動き始めた企業もある。花王は24年から本格的にアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)に関する研修を社員向けに始める。

「小さい子どもがいる社員には、海外出張が必要な仕事は無理だと考えてしまう部分があるのではないか」。花王のDE&I推進部長の斎藤菜穂子氏はこう分析した上で、研修を通して無意識の思い込みに気付くきっかけを提供したいと話す。

花王は男女雇用機会均等法が施行された1986年に先立つ78年から大卒女性の採用を始め、90年代からは育児と仕事の両立支援制度を整えてきた。

その結果、出産後も働き続けやすくなった一方で、長く休みを取得することで家庭内での家事・育児分担が偏ってしまうケースがあるほか、キャリアアップよりも生活を重視するようになる傾向もあったという。

足元で取り組むのが、育休からの早めの復帰を望む社員への支援だ。2023年に導入した制度では、子どもが1歳に達した後の4月末よりも前に復職した社員に対して、勤務日数を最短で週3日、時間を1日3.5時間にできるようにし、復職しやすくした。

説明できない差

メルカリでは、賃金格差の原因を分析したところ、役割や等級では説明がつかない男女の差が7%あることが判明。またこの差は、中途入社の社員の前職での年収差から引き継いでいることも分かった。

そこで23年8月に報酬調整を実施し7%を2.5%まで縮小するなど賃金格差の是正に取り組んでいる。中途入社の社員の年収を決める際には、前職の給与を参考にしないよう徹底しているという。

政府も手をこまねいているわけではない。省庁を横断する賃金格差是正のためのプロジェクトチームが、男女の賃金格差が大きい業界に対し、解消に向けた計画を年内に策定し早期に公表することを求めている。また厚労省は男女の賃金格差の公表を義務付ける対象について、現在の従業員「300人超」から「100人超」の企業に拡大する方針を決めた。

OECDのデータによると、22年時点で日本の男女賃金格差は、主要7カ国(G7)の中で最も大きかった。開示やそれを受けた取り組みによって、変化を起こすことが求められる。

厚労省の雇用環境・均等局、雇用機会均等課の大津洋子専門官は、世界から人材を呼び込む上で、女性の方が賃金が安いというのはネックだと説明。「世界から選ばれなくなる問題はある」と指摘した。

【ESGウイークリー】を購読するには該当記事の冒頭にあるボタンを押して登録するか、NSUB ESG JAPANの該当する購読ボタンをクリックしてください。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2024 Bloomberg L.P.