ある「ポイント」を押さえていないと、その後の復旧作業に遅れが出るとして、きょう仮置き場の設置訓練が行われました。

こちらは、おととし7月の大雨被害のとき、山形県大江町に開設されたごみ収集所です。

「燃える」「燃えない」に関わらず、ごみが分別されないまま集められている印象です。

一方でこちらは、きょう行われた災害ごみの仮置き場設置訓練の様子です。

ごみの種類ごとにエリアが区切られ、「畳」や「家電」などの立て看板が設置されています。

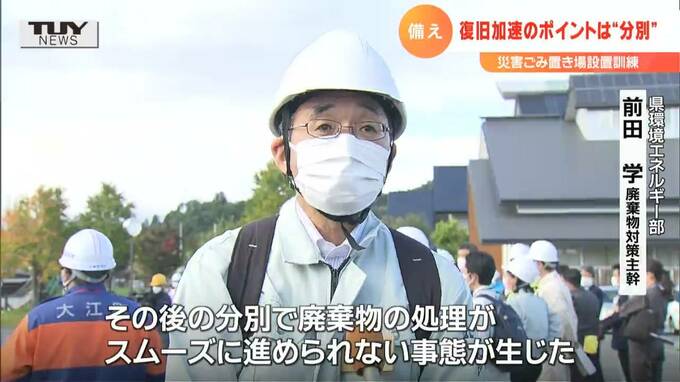

山形県環境エネルギー部

前田学 廃棄物対策主幹

「災害廃棄物を混合して保管してしまったために、その後の分別で廃棄物の適正な処理がスムーズに進められない事態が生じた自治体があった」

この訓練は、災害ごみを処理するノウハウを学ぶために、山形県が開いたものです。

会場となった山形県大江町では、おととしの大雨被害のとき、災害ごみをまとめて集めたため、その後の搬入先で分別作業の必要が生じ、余計な費用や時間がかかってしまったということです。

その後、大江町はごみ処理業者と協定を結び、災害時の体制強化に努めているということです。

きょうの訓練には県内多くの市町村から担当者が参加し、大江町が得た「学び」を共有していました。

山形県鮭川村の担当者

「鮭川村でも(過去に)鮭川の氾濫があり浸水して廃棄物を収集するときに苦慮したので(ごみの)分類が必要だと思った」

山形県西川町の担当者

「事前の備えが大事だと思い常にいつ起こるか分からない。災害に備えて 関係各所との打ち合わせや物品の準備が必要だと感じた」

一方で、災害ごみに乗じて一般の粗大ごみが持ち込まれることもあるといい、持ち込む側のマナーも重要になります。