電子マネー請求「このくらいなら…」要注意の被害者心理

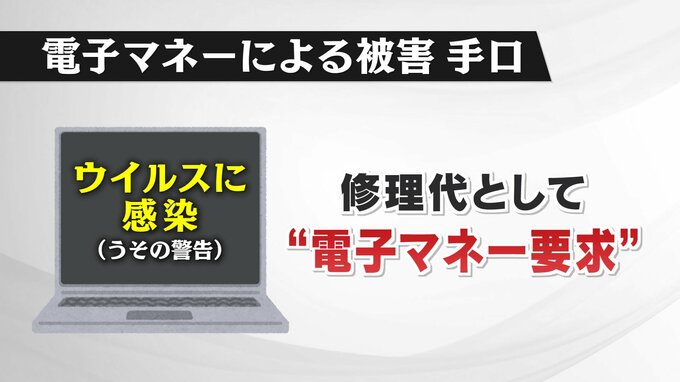

まずはパソコンの使用中、画面上に「ウイルスに感染した」などと嘘の警告が出ます。表示されたサポートセンターの連絡先に電話すると、修理代として電子マネーを要求されます。

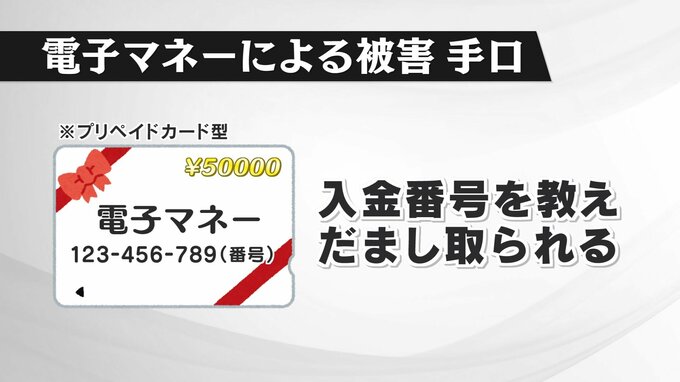

その後、被害者は、コンビニなどでプリペイドカード型の電子マネーを購入し、犯人に指示されたまま入金番号を教えてしまい、金をだまし取られるということです。

県警本部によりますと、電子マネー被害は、1回あたりに要求される金額が5万円ほどと、ほかの詐欺と比べても少額であるため、被害者は「このくらいの金額で修理できるのであれば支払える」という心理が働くといいます。

また、被害が増えている大きな要因に「非接触型」であることが挙げられます。これまでの詐欺は、自宅を訪問するなど「接触型」がメインで、現金を受け取る「受け子」が逮捕されることもありました。一方、架空請求は、顔を合わせることがないなど、足がつきにくく犯行のリスクが低いということです。

警察は、修理代として電子マネーを要求されることはないと指摘しています。

また、12月は、年末年始に備え手元に置いておくお金が増えるということで、なりすまし詐欺の被害が増加する傾向にあるといいます。警察では、金銭を要求されたときは詐欺を疑って警察に相談するよう呼びかけています。