ガン類の飛来数が増えたのは「農業の変革」

それは、飛来数が増加傾向にあることです。

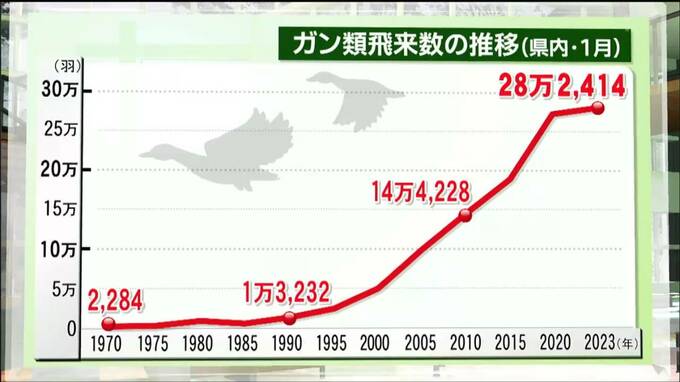

県内における1月のガン類の飛来数の推移です。県が、調査を開始した1970年には、2000羽余りでしたが、その20年後には、およそ1万3200羽。さらに、その20年後はおよそ14万4200羽。そして、先月1月の調査では、過去最多を記録し、およそ50年前と比べ28万羽も増えています。

なぜ飛来数が増加傾向にあるのでしょうか?

それは、農業の変革と大きな関わりがあるようです。

かつて、稲作では株ごと刈り取るバインダーが多く使われていましたが、現在では、コンバインでの稲刈りが主流となっています。

脱穀まで行うコンバインでは落穂のモミがより多く田んぼに残るため、マガンにとって食物が豊富になり飛来数の増加につながったという見方があります。嶋田さんも先月、開かれた渡り鳥についての国際シンポジウムで、「コンバイン化が進んだことに加え、転作も大きく影響している」と指摘しました。

県伊豆沼・内沼環境保全財団 嶋田哲郎研究室長:「当初はモミを食べていたが、転作によって大豆を使うようになって大豆も食べ始めた。これによってマガンにとっての資源量が非常に沢山ある」

マガンにとっては、食べ物が豊富で良い条件が揃っているという訳なんです。一方で、嶋田さんこんな課題が出てきていると指摘します。