■訓練で感じた自助の拡張と病院同士の共助の必要性

9月6日、病院は、大規模な地震の発生に備えて内閣府が毎年開いている訓練に参加しました。

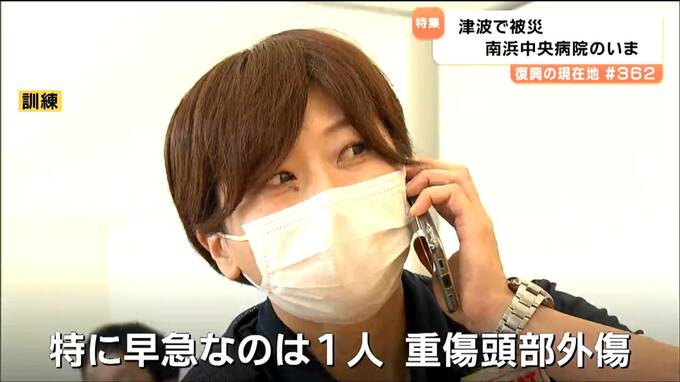

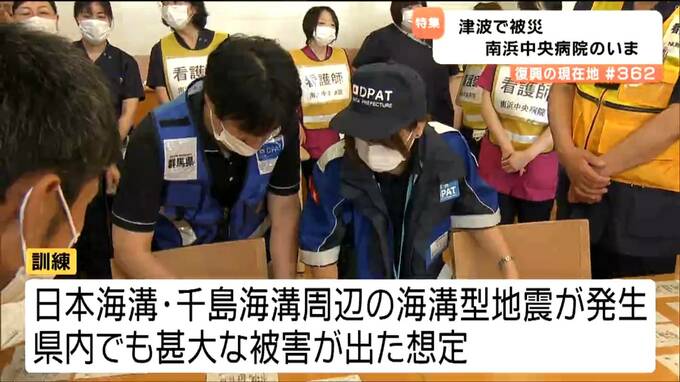

訓練の様子

「搬送必要な患者は5人、特に早急なのは1人、重傷頭部外傷」

日本海溝・千島海溝周辺の海溝型地震が発生し県内でも甚大な被害が出たという想定です。

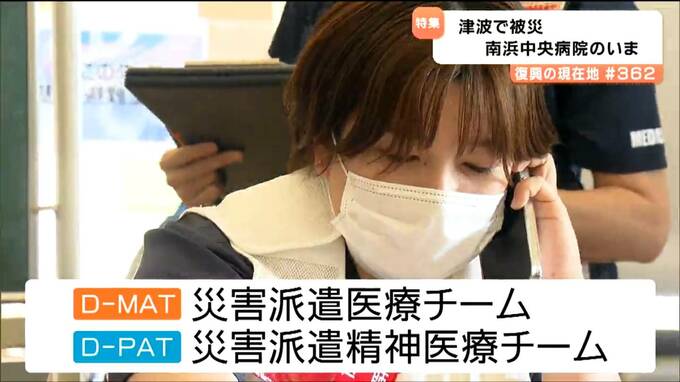

この日は、地震発生の翌日に災害派遣医療チームの「D‐MAT(でぃーまっと)」と「D‐PAT(でぃーぱっと)」が支援に駆けつけるというシナリオで行われました。

病院側

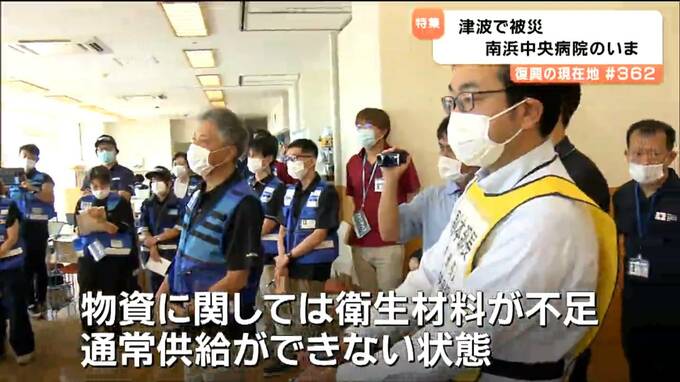

「建物は倒壊の危険はないと判断していますが、1階が浸水し、立ち入れない状況です。物資は不足、通常供給ができない状態です。薬剤に関しても不足しています。」

病院側は、派遣された医療チームに患者の状態を報告。速やかに転院させるべき患者の優先順位などを確認していきました。外部からの支援がある想定で行われた今回の訓練。

しかし、震災当時は周辺の道路も浸水していて組織的な支援を受けられる状況ではありませでした。

高階憲之院長

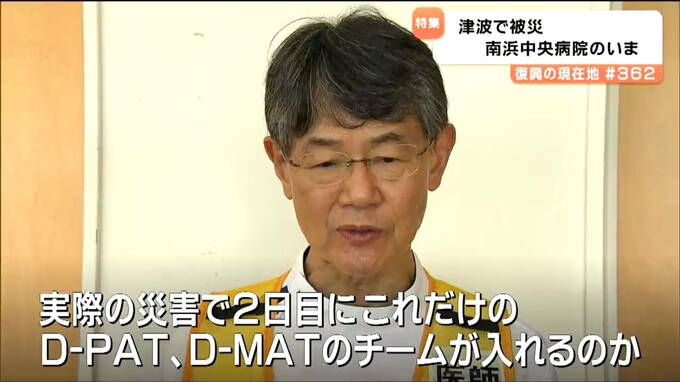

「実際の災害の場面で2日目にこれだけのD‐PAT・D‐MATのチームが入れるのかということ。追加の支援ももらるんだというのが、正直な気持ち。前回の震災を経験して転院や搬送も簡単にはいかない中で、自衛隊や救急車が発災の翌日に動けているのが現実であれば素晴らしいことだとは思う。」

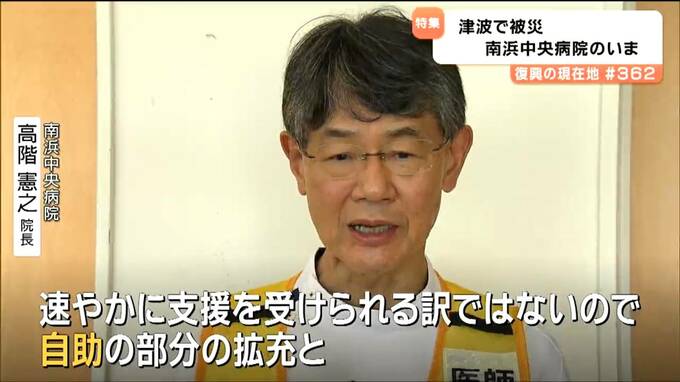

高階院長は、支援を受ける立場としてどんな支援が必要か整理する一方、支援を受けられなかった時の備えも必要だと話します。

高階憲之院長

「速やかに支援を受けられる訳ではないので自助の部分の拡張と病院同士の共助を作っていくのが日ごろの備えになっていく」

震災から14年半。同じ場所で地域の医療を支え続ける南浜中央病院。災害時に患者の命や自分たちの命をどう守るのか。その課題と向き合いながら次の災害への備えを進めています。

南浜中央病院では患者や医療スタッフ全員が無事だった一方で院内で食事を提供する外部委託のスタッフ2人が犠牲となったことが震災後に分かり、院長は、病院内で働く人に避難を周知し実行することへの課題もあったと話していました。