ドライバーの働き方改革が進む一方で運転手の不足が懸念されるのが「2024年問題」です。

長野県の調査で「対策に着手している」とした県内の製造業者は、3割弱にとどまることが分かりました。

2024年の4月以降、ドライバーの時間外労働に上限が課されることで生じる「2024年問題」。

県は物流事業者559社と製造・非製造業の700社にアンケートを行いました。

流通の中で「荷主」や「荷受け先」となる製造業・非製造業。

懸念される影響として最も多かったのが「物流コストの高騰」でおよそ4割、ついで「配送の遅延」でした。

県を挙げて2024年問題に取り組もうと経済団体や消費者団体、行政が一堂に会した22日、経営者からは危機感をにじませた発言もありました。

長野県商工会議所連合会・水野雅義会長:

「2024年、本当にやるんですかというのが正直なところなんです。もう少し準備期間が必要じゃないかと思うんですけれど。事業者としてもいまの運送業界の実情はわかっていますので、いかに効率よく(やっていくか)、われわれ事業者ができることはしっかりやっていかなければいけない」

しかし県のアンケートでは、対策に着手しているとした企業は、製造業で3割弱、非製造業では1割ほどにとどまっています。

一方、運送業界の関係者は、荷主や消費者に対して、運賃の適正化などへの理解を呼びかけました。

長野県トラック協会小池長(こいけながし)会長:

「本日の会議を機に荷主の皆さんにおかれましては、物流コストと輸送条件の見直しに積極的に関与していただき、一般消費者の皆さんには、日々社会的インフラである物流を支えているトラックドライバーに、今まで以上に温かな思いをもって見ていただければ」

ただ2024年問題は、現時点では物流事業者にとっても痛手となる可能性があり、県のアンケートでは、ドライバーなどの賃金(22.7%)や、営業収入の減少(21.3%)を懸念する回答が多くなっています。

22日の会合では、経営者や物流、消費者など、14団体が相互に連携して、問題の克服に取り組むとする共同宣言が採択されました。

調整役を担った県は「今後の取り組みが大事」とし、関係団体の情報共有や県民への周知に努める方針です。

全国のトップニュース

指名手配の「ナチュラル」会長を逮捕 潜伏先の奄美大島で 日本最大の風俗スカウトグループのトップ 容疑を否認 警視庁

党首討論会で激しい論戦 質問は自民・高市総理、中道・野田共同代表に集中 衆議院選挙 あす公示

乗用車が歩行者を巻き込みながらスポーツジムに衝突 歩行者を含む2人重傷・1人けが 横浜市・中区

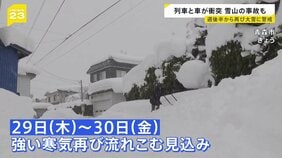

今シーズン最長の“居座り寒波”で交通・選挙準備に影響 寒波終わってもまだ寒い…29日(木)から再び強い寒気が流れ込むか【news23】

円高“急加速”「きわめて異例」日米協調介入の可能性で市場動揺 “協調介入”なら28年ぶり 一時5円近く円高にふれる

中国の航空会社 日中路線のキャンセル無料措置を10月24日まで延長 国慶節の大型連休にも影響か

比マニラで邦人襲われる強盗傷害2件発生 “頭がい骨にひび”大けがも 邦人狙う強盗被害多発で日本大使館「絶対抵抗しないで」注意呼びかけ

交差点で自転車に乗った少女が乗用車にはねられる 運転していた48歳男から基準値を超えるアルコール検出 飲酒運転の疑いで逮捕