こうした中、2023年1月に新型コロナの5類引き下げの方針が決定し、施設ではこれを受けて屋内での面会を再開しました。

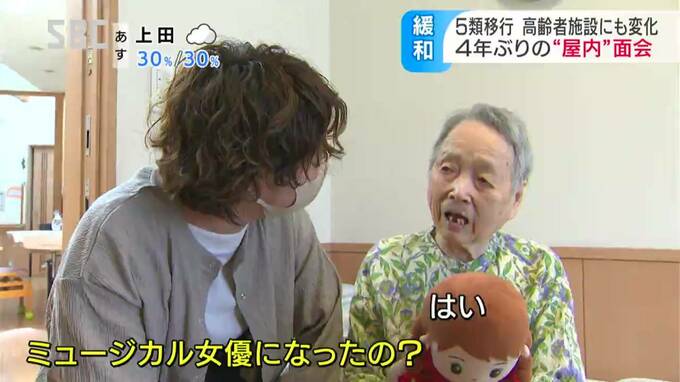

この日は、山﨑さんの孫・愛子(あいこ)さんが東京から会いに来ました。

屋内での面会は4年ぶりです。

(愛子さん)「誰だろう?」「愛子だよ、愛子」

愛子さんが来るまでは、表情があまり変わらなかった山﨑さんも、自分から話したり歌い出したりと明るくなりました。

(愛子さん)「コロナ禍の間にそんな技を覚えたの?ミュージカル女優になったの?」(美佐子さん)「はい」

ビデオレターや職員からの手紙を通して知っていた様子と大きく変わらないと感じた一方で、対面して気が付いた変化もありました。

(愛子さん)「何回か自分の名前を言ってみたんですが、何のことやらという様子ですね…コロナ前はなんとなく親族の顔はわかっていたような感じだったんだけど、それがたぶんもうわかっていないのはさみしいかな・・・」

それでも、直接会える喜びに勝るものはありません。

(美佐子さん)「うれしいしね、自分たちが面白いの」

愛子さんは「そこに居て、会えて目を合わせて話せるのは本当にうれしい」と美佐子さんとの久しぶりの交流をかみしめていました。

コロナ禍で余儀なくされた面会や外出の制限によって、入所者の運動機能の低下や認知症の進行は避けられません。

施設側としても制限を緩和できる日を待ち望んでいました。

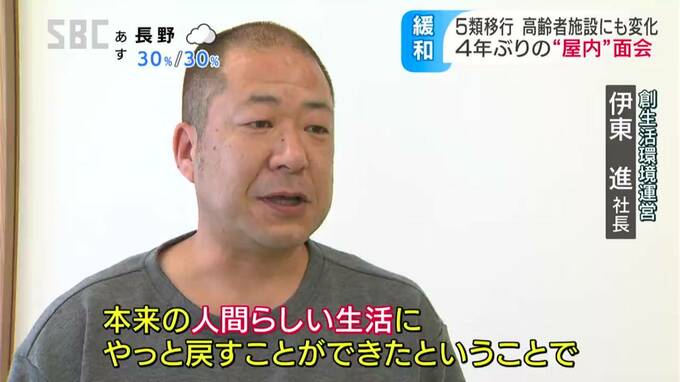

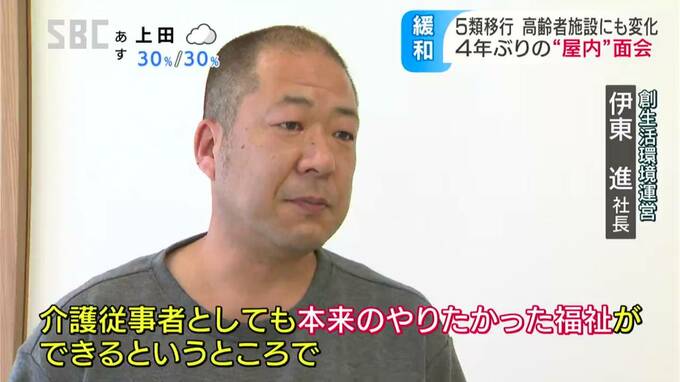

■施設を運営する伊東進社長「直接家族と会えたり、行きたかった場所に行けるということは、本来の人間らしい生活にやっと戻すことができたということ。介護従事者としても本来のやりたかった福祉ができるというところで非常にありがたい」

およそ200の法人や施設が所属する県高齢者福祉事業協会の萱垣光英(かやがき・こうえい)会長は、制限緩和の動きが広がっていると話します。

■県高齢者福祉事業協会 萱垣光英会長「従来と比べるとかなり緩和されてきていると認識している。お年寄りの自立支援も含めて、人間らしく生きるためにはということを考えているんだと思う」

一方で、その判断は施設などに委ねられているのが現状です。

■県高齢者福祉事業協会 萱垣光英会長 「利用者のQOL(生活の質)を維持することと、クラスターがまん延した場合にどのように対処するか。みんな経験しているので、そういうことを踏まえながら対応している。大きな施設ほどコロナに対しての防疫体制は取っていかなければならないと思う」

悩みながらも面会の緩和に踏み切りった「ひだまりの里とよしな」では、今後は、入所者の本来の暮らしを取り戻すことを最優先にしたいと考えています。

■伊藤進社長「緩和されたからと言って感染力が下がったわけではないし、そこを上手に付き合っていきながら、最後の日までその人らしく生活できるような予防策を講じて利用者さんのサポートをしていきたい」

今回取材した施設のように緩和したところもある一方で、高齢者が感染した時のリスクを考え制限を継続している施設もあります。

「利用者の生活」と「感染予防」、何を優先するかで判断が分かれていますが、どちらが正しいというのはなく、施設側も葛藤しています。