2月に始まり、今もなお続くロシアのウクライナ侵攻。

両国が生産する原油や穀物の供給が滞ったことに加え、日米の金利差などによる急激な円安の進行によってあらゆるモノの価格が高騰しました。

「仕方がないことだとは思うんですけど」

「家庭的にちょっとやめてほしいかなと」

(根羽村教育委員会・石森智さん)「申し訳ないが1食5円の値上げを決めた」

(トラントロア・高良大地オーナーパティシエ)

「電気ガス水道の値段がこれ以上あがると毎月かかる固定費なので厳しいだろうなと」

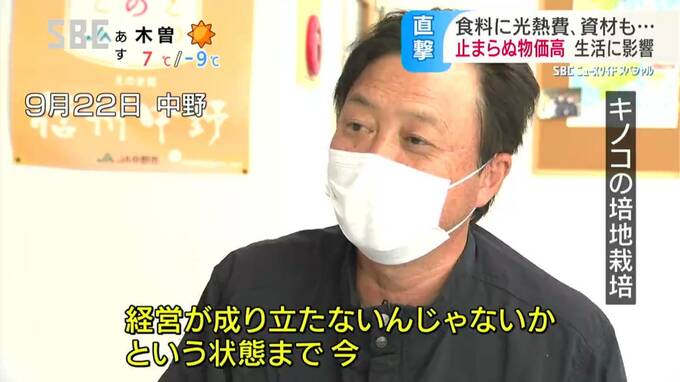

(ひらの培養センター・浅沼正勝理事)

「資材費がどんどん上がってきまして経営が成り立たないんじゃないかという状態まで今うちの親の時代からずっとエノキダケを作ってきて、ここでこんな形で終わらせたくはない」

(ファーム大澤屋・郷原智彦店長)

「ほとんどすべての商品が値段が上がっている状況でしていきなり50円だ100円だって上がってこられたりする商品もありますのでそうなるとさすがにもう我慢できないなと」

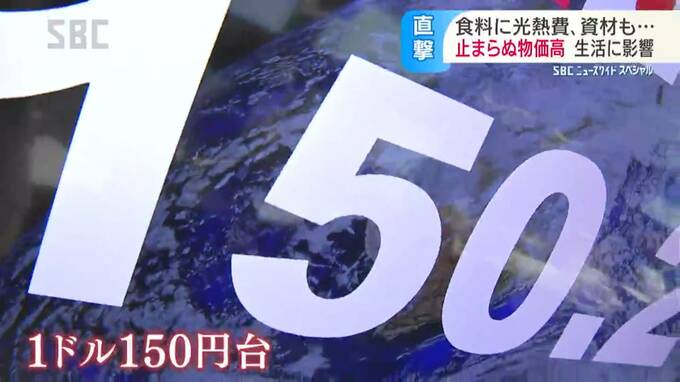

10月には外国為替市場でおよそ32年ぶりに1ドル150円台に突入、日本経済に衝撃を与えました。

消費者が店で買うモノやサービスの価格水準を示す消費者物価指数は前年に比べて15か月連続で上昇。

10月には4・4%の上昇を記録し第2次オイルショック以来、41年ぶりの上げ幅となりました。

(客)「昔は5000円買えばもうたっぷりこのかごの中に入ったのにね」「ほかのお店と比べたりチラシをみたりね」

来年も4000品目以上の食品の値上げが予定される中、専門家はこうした状況だからこそ社会保障の重要性を訴えます。

「年金生活者とかシングルマザーの方とか社会的に弱い立場の方を物価高が直撃します生活を支える意味での社会保障が何よりも大事になる」

シングルマザーでふたりのこどもを育てる女性は…。

「来年(息子が)中学校にあがるのにそれもすごい不安材料にもなってきちゃう貧しいから何かあきらめなきゃいけないとかそういう風には考えてもらいたくないので踏ん張らなきゃいけないなとは思っていますけどどこをどう踏ん張ったらいいのかわからない」

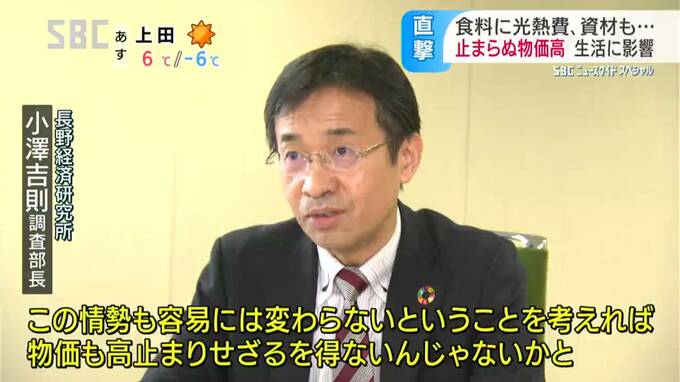

この先の円安や物価高の先行きについて、長野経済研究所の小澤吉則調査部長は厳しい見解を示しています。

「そもそもの海外の需要に供給が追いつかないということが一番根底として物価をあげているがこの情勢も容易には変わらないということ考えれば物価も高止まりせざるをえないんじゃないかと」

私たちの生活に大きな影響を与え続けている円安・物価高。

直面する様々な課題に実効性のある解決策が求められています。